La pirámide visual: evolución de un instrumento conceptual

- -

- 100%

- +

Aun cuando la luz [que emana] del punto A alcanza la superficie entera [y expuesta] del ojo, el cristalino no lo percibe en atención a la superficie completa del ojo sino atendiendo al punto donde [el rayo de luz] es perpendicular al cristalino y lo mismo se sostiene para el otro punto luminoso B (Alhacén, Aspectibus, I, 6.16, n. 57).

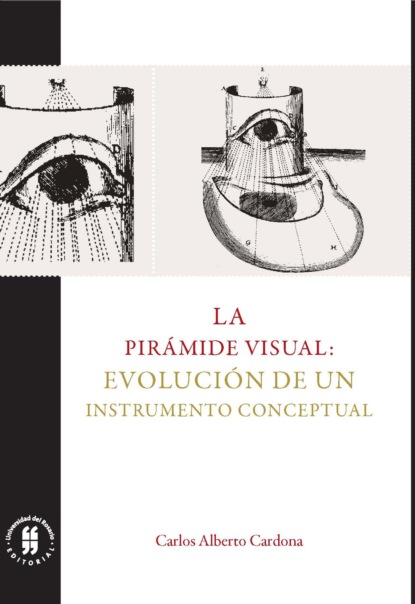

Dado un punto cualquiera de la superficie de la córnea, existe una y solo una dirección en la que un rayo de luz o color podría incidir en forma perpendicular (aquella recta que contiene el centro del globo ocular). En cada punto de la pupila, además del rayo que llega perpendicularmente, pueden incidir de manera oblicua otros rayos que provienen del mismo o de diferentes objetos. El sistema visual, sin embargo, sabrá hacer caso omiso de estos otros rayos. De hecho, si dos rayos que provienen de objetos diferentes inciden en forma oblicua sobre el mismo punto de la superficie del ojo, y si asumimos, en gracia de discusión, que el aparato visual concentra su atención en estos rayos, ellos se cruzarán después de la córnea y serán recibidos en una posición invertida, en comparación con la distribución original. Es decir, si A se encuentra realmente encima de B, la forma de A se capturaría por debajo de la forma de B. Centrar la atención sobre la información que incide perpendicularmente garantiza, entonces, conservar una especie de isomorfismo entre la distribución de las partes del objeto y la distribución de las partes de la imagen.35

Figura 2.3. Elección de los rayos perpendiculares

Fuente: Alhacén (Aspectibus, I, 6.16, n. 57).

Ptolomeo ya había subrayado que los rayos que hacen posible la visión son perpendiculares a las superficies de la córnea. No obstante, ello se debía a que todos los rayos visuales emanan desde el centro del ojo que se concibe esférico. En ese orden de ideas, todos esos rayos han de ser, necesariamente, perpendiculares a la superficie mencionada. En el caso de la teoría extramisionista de Ptolomeo, la mencionada perpendicularidad es un resultado impuesto por la geometría; en tanto que, en el caso de la teoría intramisionista de Alhacén, la perpendicularidad está atada a un rasgo intencional, toda vez que depende de un filtro que impone la conciencia o la actividad del sensorio; no se trata, entonces, de un hecho impuesto por la accidentalidad de la geometría. Al extramisionista se le impone la perpendicularidad de los rayos visuales; el intramisionista debe acudir a ella como criterio para seleccionar qué rayo visual atender. Alhacén, sin embargo, no explica con claridad el mecanismo mediante el cual se puede hacer caso omiso de todos los rayos que difieren del perpendicular.

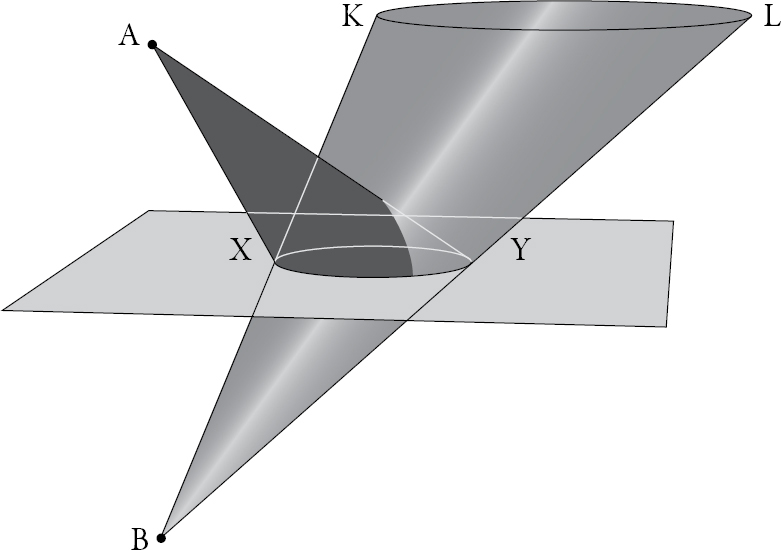

La figura 2.4 muestra la manera como Alhacén restituye el cono visual de Euclides. Un objeto se concibe como un conglomerado de puntos radiantes que pueden considerarse vértices de pirámides de emisión. Estas pirámides extienden su influjo en todas las direcciones. Si en ese campo de acción se interpone la córnea que cubre una pupila, puede iniciarse allí un proceso de recepción sensorial, que cuenta ahora con la superficie de la pupila como base para cada una de las múltiples pirámides de emisión. De todos los rayos de luz que llegan a dicha superficie, nuestro sensorio sólo concentra su atención en aquellos que inciden perpendicularmente (uno por cada punto de la cara visible del objeto) y que, de seguir sin desviación alguna, llegarían al centro del globo ocular (la continuación de dichos rayos aparece en la figura en trazos discontinuos). Así las cosas, se recupera el cono de atención visual con el vértice (un punto geométrico) en el centro del globo ocular y la base en el objeto.

Figura 2.4. Restitución de la pirámide de Euclides

Fuente: Elaboración del autor. La figura cuenta con modelación en el micrositio.

Ahora bien, este cono demarca una región particular en las dos superficies (anterior y posterior) de la córnea y en las dos del cristalino. La superficie posterior del cristalino, como se explicará en el apartado “El ojo en perspectiva: protagonismo del cristalino”, es el teatro de operaciones en donde se sintetiza la recepción óptica de la forma visible del objeto. En dicha superficie, es posible concebir una correspondencia uno a uno entre los puntos del objeto que encaran de frente al ojo y los puntos de la región demarcada. Así las cosas, un objeto grande puede dejar una réplica isomórfica sobre una región reducida. Si el cristalino fuese plano, por ejemplo, y tuviésemos que exigir una correspondencia biunívoca valiéndonos de rayos que inciden ortogonalmente, el cristalino tendría que tener un tamaño similar al del objeto que pretendemos percibir. Este elemento aporta un argumento para favorecer la forma esférica del ojo.

El intramisionismo que asume al objeto como una unidad completa (Aristóteles) y al órgano como el centro de recepción puede valerse sin dificultad alguna de la pirámide euclidiana; basta con cambiar la dirección del flujo visual que supone el extramisionista. Sin embargo, el puntillismo de Alhacén no puede convertirse de manera inmediata en usuario del instrumento euclidiano. Cada punto de la cara visible de un objeto puede concebirse como el vértice de una pirámide de emisión. Aun cuando cada punto puede radiar sus formas visibles en todas las direcciones, solo concentraremos la atención en la porción de pirámide que tiene como base la superficie de la pupila de un observador.

Dado que la influencia de tal pirámide se extiende en toda la superficie de la pupila y dado también que la misma superficie recibe la influencia de otros tantos puntos que fungen como vértices de pirámides de emisión, el sensorio requiere un criterio que restrinja su atención únicamente a los rayos que, de cada punto, inciden en forma perpendicular al órgano receptor (los que se dirigen al centro del ojo).

Ahora bien, si reunimos todos estos rayos, uno por cada punto de la cara visible del objeto, llegamos a darle cuerpo a una nueva pirámide, que tiene en su base la cara visible del objeto, y en el vértice, el centro del globo ocular. Llamemos a esta una “pirámide de recepción”. Así las cosas, ante la dificultad que implica el hecho de que las pirámides de emisión que se originan en un objeto están alejadas de los presupuestos que demanda el instrumento euclidiano, podemos anteponer ciertos movimientos teóricos para reconstituir una nueva pirámide de recepción, ajustada a los presupuestos euclidianos, sin que tengamos que admitir los compromisos extramisionistas originales.

Si bien hay múltiples pirámides de emisión que se originan en los puntos de un objeto visible, solo hay una pirámide de recepción para cada observador posible: la pirámide en cuya base se encuentra la cara visible del objeto y que tiene su vértice en el centro del globo ocular.

Ahora bien, dado que no hay forma de concebir actividad alguna en una región limitada a un punto geométrico, el sensorio tiene que evaluar el corte de dicha pirámide en alguna de las túnicas que constituyen la estructura ocular: la superficie anterior de la córnea, la cara posterior de la córnea, la superficie anterior del cristalino o la cara posterior del cristalino.36 En cualquiera de estas caras, si nos restringimos a los rayos que ingresan perpendicularmente, se puede concebir un arreglo de puntos que resulta isomórfico con el arreglo o la distribución de los puntos en la cara visible del objeto observado. Todo ello gracias a que las dos caras esféricas de la córnea y la superficie esférica anterior del cristalino coinciden en su centro con el centro del globo ocular. Así las cosas, el proceso físico terminaría en un simulacrum del objeto, un simulacro que conserva los rasgos esenciales de la distribución de las partes del objeto visible.

El hecho de que la recepción de formas sensibles termine en un arreglo que conserve isomorfismos con el arreglo de puntos en la cara visible del objeto es, finalmente, una condición que nos anima a defender que percibimos de una manera adecuada la presencia de objetos externos. En otras palabras, es el fundamento que anima una expectativa realista frente a la contemplación del mundo físico. Dado que los colores siguen los mismos trayectos concebidos para la luz, estos deben recibirse en los puntos que recogen el simulacro final.

En el estudio de la formación de imágenes en espejos —en particular, espejos planos— Alhacén descubrió de nuevo la utilidad de transformar una pirámide de emisión en una nueva pirámide, esta vez de reflexión. Este artificio permitía concebir, con más claridad, el mecanismo de formación de imágenes. Veamos con cuidado el ingenioso procedimiento.

En los experimentos llevados a cabo con cilindros agujereados,37 el científico advirtió que el diámetro del rayo que ingresa por un agujero al cilindro —que coincide con el diámetro del agujero— es ligeramente menor que el diámetro de la impresión luminosa que deja en una pantalla de contraste ubicada al frente del agujero. Esto pone en evidencia que la luz, aun después de una reflexión, se dispersa formando un cono (Alhacén, Aspectibus, IV, 3.47, 3.60). La luz proyecta un cono de emisión sobre un espejo plano y, después de la reflexión ante una superficie pulida, se dispersa conservando la distribución en forma de cono, esta vez con el vértice detrás del espejo.

Imaginemos (véase figura 2.5) una fuente de luz radiante A que ilumina una superficie pulida que cubre el cono con vértice en A y cuya base coincide con el círculo de diámetro XY. Si acogemos las leyes de la reflexión, uno de los rayos reflejados sigue la trayectoria AXK, mientras el rayo del otro extremo sigue el trayecto AYL. Si extendemos KX y LY hacia la parte posterior del espejo, obtenemos el vértice virtual B del cono BKL.38

Figura 2.5. Formación de imágenes en espejos planos

Fuente: Elaboración del autor. La figura cuenta con modelación en el micrositio.

Un observador que recibe las señales comprendidas entre XK y YL se sentirá inclinado naturalmente a creer que hay una fuente de luz en B.39 Así, entonces, un cono de emisión (AXY) se transforma en un cono de reflexión (BKL), que contiene rayos reales (XK y YL), seguidos de extensiones que lleva a cabo el sensorio de quien recibe la influencia del cono de reflexión. De ahí que la fuente de emisión A parece contemplarse en B.

El estudio de las imágenes en dispositivos ópticos demanda un criterio que permita reconocer con claridad el lugar donde parece que se forman. Alhacén acogió sin reservas el principio clásico de Ptolomeo y lo formuló, a la manera de una conjetura que debía ser evaluada empíricamente, en los siguientes términos:

La ubicación de la imagen de cualquier punto es el punto donde la línea de reflexión interseca la [prolongación] de la normal imaginada [trazada] desde un punto sobre el objeto visible a la línea tangente a la sección común de la superficie del espejo y el plano de reflexión, o [a la sección común] del plano que coincide con [el plano del] espejo y el plano de reflexión (Alhacén, Aspectibus, V, 2.1).40

Uno de estos experimentos tiene una fuerza persuasiva interesante. Alhacén pide ubicar un cono recto sobre un espejo plano (véase figura 2.6). El observador fácilmente advierte la presencia de otro cono detrás de la superficie del espejo, con el vértice ubicado en una posición simétrica con respecto al original. El cono original es una ilustración didáctica de las pirámides de emisión y el cono reflejado lo es de las pirámides de reflexión.

Figura 2.6. Pirámides de emisión y reflexión

Fuente: Elaboración del autor. La figura cuenta con modelación en el micrositio.

En síntesis, el puntillismo no permite una aplicación inmediata de la pirámide euclidiana y sumerge a los investigadores en una dificultad que no está presente en los modelos extramisionistas: de todos los trayectos de mediación entre una fuente puntual y la superficie receptora en el ojo, el sensorio debe escoger uno para fijar su atención en él. De no hacerlo, no habría forma de conciliar una imagen unificada de la fuente.

El programa de investigación debe establecer el criterio que orienta la elección que hace el sensorio. Alhacén reconoce claramente la dificultad y sugiere un criterio para enfrentarla: el sensorio atiende solo las mediaciones que ingresan al ojo por los trayectos más fuertes, es decir, aquellos que ingresan perpendicularmente a la superficie receptora (los rayos que se dirigen en forma directa al centro del globo ocular).41 La propuesta de Alhacén, con independencia de si enfrenta una dificultad real o aparente, permite restituir, con todos sus derechos, el instrumento euclidiano y las mejoras ptolemaicas en un lenguaje que incorpora ahora compromisos con el intramisionismo puntillista.

Hemos mostrado que Alhacén: 1) tiene conciencia de la naturaleza instrumental del aparato diseñado por Euclides y Ptolomeo; 2) reclama el derecho a usar tal instrumento en un lenguaje intramisionista, y 3) se distancia de los compromisos ontológicos sugeridos por los matemáticos. En palabras del filósofo:

Todos los matemáticos que afirman la existencia de [tales] rayos usan solo líneas imaginarias en sus demostraciones, y ellos las llaman “líneas radiales”. Nosotros ya hemos mostrado que la vista percibe los objetos visibles solo a lo largo de tales líneas. La opinión de aquellos quienes suponen que las líneas radiales son imaginarias es entonces verdadera, mientras la opinión de aquellos quienes suponen que algo sale del ojo es falsa. Y ahora nosotros hemos demostrado que lo que realmente se obtiene no confirma [la existencia de] los rayos visuales y no ofrece razones para [que nosotros] los aceptemos (Alhacén, Aspectibus, I, 6.59).

El ojo en perspectiva: protagonismo del cristalino

Las formas de la luz y del color diseminadas desde los puntos de la cara visible de un objeto son continuamente multiplicadas en el aire y en todos los cuerpos transparentes, independientemente de si un ojo está allí para percibirlas o no. Esto nos ofrece una ontología, con el aire circundante permanentemente tomado por ciertos eidola a la espera de ser aprehendidos en un sensorio particular.

Dado que la córnea y el cristalino son transparentes, así como el aire, ellos también transmiten las formas que llegan a afectarlos. En ese orden de ideas, la impresión visual se consigue cuando las formas de luz y color del objeto finalmente imprimen su huella en el cristalino, justo a la manera de la cera aristotélica.

No obstante, habría que asegurar de antemano que la forma y el color de los objetos no se vean alterados por la forma o el color de las túnicas transparentes o del aire. Alhacén formula claramente la dificultad (Aspectibus, I, 6.83) y la respuesta no es ajena a ambigüedades y circularidades (Aspectibus, I, 6.84): está en la naturaleza de los cuerpos transparentes no contaminar la forma y el color que transmiten con la suya propia.

Si bien la respuesta aplaza más bien que responde el interrogante, la evidencia experimental que sugiere que no existe intervención del medio transparente deja ver el talante de investigador profundo que hay en Alhacén. El filósofo propone valerse de un dispositivo similar a una cámara obscura:

Más aún, la evidencia de que la luz y el color no se mezclan en el aire o en [otros] cuerpos transparentes, se [encuentra en] el hecho de que cuando varias velas están localizadas en varios lugares distintos en la misma área, y cuando todas ellas encaran una ventana que da acceso a una cavidad oscura, y cuando existe una pared blanca [u otro] cuerpo opaco [blanco] encarando la ventana en la cavidad oscura, las luces [individuales] de aquellas velas aparecen individualmente sobre el cuerpo o pared de acuerdo con el número de tales velas; y cada una de aquellas [manchas de luz] aparece directamente opuesta a una vela [particular] a lo largo de la línea recta que pasa a través de la ventana. Más aún, si una vela es cubierta, solo la luz opuesta a la vela se extinguirá; pero si el obstáculo que cubre es levantado, la luz regresa (Aspectibus, I, 6.85).

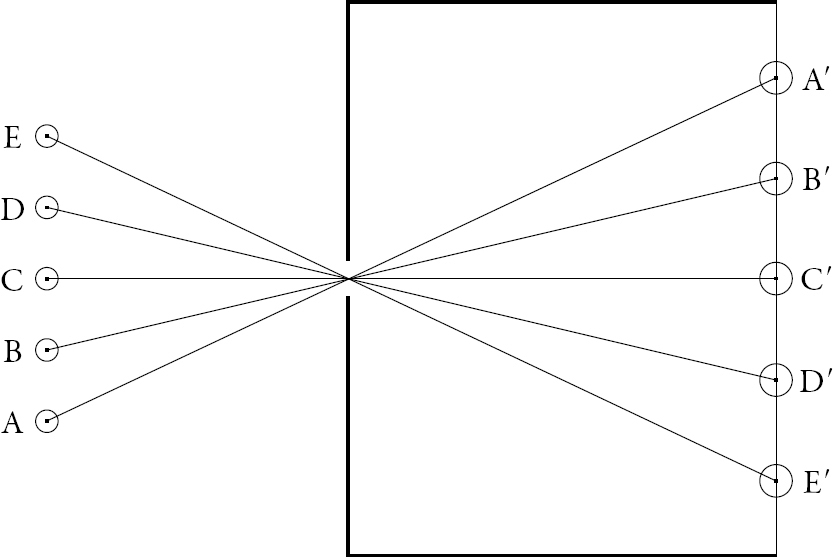

La figura 2.7 ilustra el argumento de Alhacén. Las velas A, B, C, D y E (que irradian luz en todas las direcciones) transmiten su forma y color a través del pequeño agujero, hasta que hieren la pantalla del fondo y generan las respectivas imágenes A′, B′, C′, D′ y E′. Si ocultamos B, por ejemplo, desaparecerá B′. Ello muestra que las cinco formas convergen en el orificio y allí se reúnen con el aire de las vecindades; no obstante, las formas continúan su trayecto rectilíneo, sin verse afectadas por el encuentro en el orificio. Esto no es óbice para que continúen sus trayectos rectos.

Figura 2.7. Multiplicación sin interferencia

Fuente: Elaboración del autor.

Este tipo de análisis le permite concluir a Alhacén que los cuerpos transparentes no ofrecen resistencia al tránsito de formas de luz y color, y tampoco las modifican. La cara posterior del cristalino, no obstante, exhibe una propiedad adicional. Este órgano posee, además, la facultad de recibir sensitivamente dichas formas. De hecho, recibe tales formas a la manera de un dolor o de una afección. A pesar de ello, la alteración mencionada no perdura en el cristalino cuando ya no se recibe el efecto del objeto exterior.42

La percepción visual de un objeto exige que se cumplan las siguientes condiciones:

1. El objeto no debe estar en contacto inmediato con el ojo, pues no hay percepción si no hay mediación de la luz. Si el objeto toca inmediatamente al ojo, no hay espacio para la mediación de la luz, como ya había defendido Aristóteles.

2. Una de las caras del objeto debe encontrarse al frente del ojo, esto es, se debe poder concebir una línea recta que, sin interrupción, une cada punto del objeto (en su cara visible) con un punto de la superficie funcional del ojo.

3. El objeto debe poseer o reflejar alguna clase de iluminación. Si bien la forma del color de un objeto puede multiplicarse por medio del aire siguiendo las mismas reglas de transferencia para la luz, ella no puede afectar de ninguna manera el órgano visual si no hay un acompañamiento de luz (esto también lo había reconocido Aristóteles).

4. El tamaño del objeto debe adecuarse a la capacidad espacial sensitiva del ojo. Si el objeto es muy pequeño y está moderadamente lejos, el área de influencia sobre la superficie del ojo puede reducirse a una región cercana a la de un punto. En ese caso, el aparato visual no cuenta con suficiente poder de discernimiento.

5. Debe existir un medio aéreo continuo y transparente entre el objeto y el ojo.

6. El objeto visible debe estar libre de transparencias, debe ser más opaco que el aire intermedio.

El ojo no percibe, es tan solo un instrumento que hace posible capturar un ejemplar de la forma visible y un ejemplar del color del objeto, que son transmitidos por el aire y por las túnicas transparentes hasta afectar momentáneamente la cara posterior del cristalino. Esta cara del cristalino opera como una pantalla en la región en donde se delimita una zona de activación isomórfica con respecto a la cara del objeto que se hace visible. La zona mencionada corresponde al corte, a la altura de la cara posterior del cristalino, del cono visual de recepción cuyo vértice coincide con el centro del globo ocular y cuya base recoge la cara visible del objeto.

La afección, como hemos dicho anteriormente, es doble: por un lado, la cara posterior se activa como lo hace una superficie transparente; por otro, los espíritus visuales, a través del nervio óptico, transmiten desde dicha cara una especie de sensación similar al dolor. Mientras la iluminación es tenue, no se alcanza el umbral de dolor que pudiera exigir una retirada que lleve a cerrar los párpados. Esta señal es conducida, de acuerdo con la anatomía que presupone Alhacén, hasta la parte frontal del cerebro, que es el lugar en donde el sensorio recoge la información, la contempla e infiere características del paisaje visual.

Antes de que el sensorio entre en escena, es necesario fundir las señales de cada uno de los ojos en una. Muchos hechos familiares atestiguan en favor de este empalme previo; a manera de ejemplo: si un observador mantiene fija la dirección de un ojo, atento al objeto en frente, y, entre tanto, mueve el otro ojo, se produce una visión doble, pues el acople de las dos señales no ocurre en forma armónica. Cuando los dos ojos encaran al objeto en una dirección muy cercana, las dos imágenes encajan con tal perfección que el sensorio no puede discernir la presencia de dos huellas.43

¿Cuáles son los argumentos que fijan el protagonismo de la cara posterior del cristalino en la recepción sensorial? Esta pregunta demanda concentrar la atención en lo que podría suceder con la luz y las formas sensibles si exploramos los trayectos posibles más allá de la cara posterior. Alhacén evalúa así las consecuencias de adoptar diferentes perspectivas:

[...] Pero la forma no puede extenderse desde la superficie del glacialis al orificio del nervio a lo largo de líneas rectas y todavía preservar el arreglo propio de sus partes, dado que todas estas rectas se encuentran en el centro del ojo. En ese caso, cuando ellas se extienden a lo largo de rectas que pasan por el centro, sus posiciones relativas se ven invertidas; así, las [líneas radiales] cargadas a la derecha caerán a la izquierda, y viceversa, y las superiores [llegarán a ser] más bajas y las bajas superiores. Por lo tanto, si la forma se extiende a lo largo de líneas rectas radiales, esta se contraerá en el centro del ojo para formar un punto virtual; y dado que el centro del ojo [en términos de sus componentes visuales] reside en el centro del globo ocular entero y en frente del punto donde el nervio se flexiona, si la forma se extiende desde el centro como un punto singular a lo largo de una recta, llegará al lugar donde la cavidad del nervio se flexiona. En consecuencia, la forma completa no alcanza el lugar donde la cavidad del nervio se flexiona, porque arribaría únicamente como un punto singular, esto es, aquel en el extremo del eje del cono [visual]. Pero si se extiende a lo largo de líneas rectas radiales que pasan a través del centro [del ojo], será invertida […]. De ahí que la forma no podría alcanzar desde la superficie del glacialis a la cavidad del nervio, de manera que sus partes estén arregladas de modo similar a como ellas se encuentran [en el objeto]. En consecuencia, la forma puede únicamente alcanzar la cavidad del nervio desde la superficie del glacialis a lo largo de líneas rectas refractadas que intersecan las líneas radiales [originales] (Aspectibus, II, 2.6).

Dos temores asaltan a Alhacén: por un lado, si la forma y el color del objeto continúan su desplazamiento en línea recta después de abandonar el cristalino, toda vez que, dada la exigencia de la ortogonalidad de las líneas radiales, cada una de las trayectorias ya filtradas estaba dirigida al centro del globo ocular, entonces las posiciones relativas de los puntos que están en correspondencia con aquellos de la cara visible del objeto invertirán sus posiciones relativas al llegar a la cara posterior de la cámara ocular, allí donde se encuentra la cavidad del nervio óptico. Las formas de los puntos por encima de un punto de referencia dado arribarán al nervio óptico por debajo de la imagen del punto de referencia. Por otro lado, si se evita la inversión —considerando que la recepción sensorial se lleva a cabo en el centro del globo ocular y así se transmite directamente a la cavidad del nervio óptico—, el sensorio central no tendrá elementos de juicio para separar y distinguir de nuevo la información que se halla ahora por completo confundida.