- -

- 100%

- +

– Его Дмитрий зовут? Дима?

Слова произнес с трудом. По небу растекалась бензиновая желчь, сгребла изнутри горло жгучая смесь полыни и гнили. Пальцы мои стали выстукивать дробь по стойке в такт гулкого ритма.

– Да, да! – оживилась Марина, щурясь от мелькнувшего в стакане блика. – Димочка мой! Малыш, кровиночка, врач говорил, что не надо, что слабый родился, а я ведь что? – я ведь могу, а другие не могут, я захочу и еще нарожаю, да муж не велит, говорит это дорого, и чтоб как его никого больше не называла, именем дорожит; жадина!

Поперхнулся, сдвинулся с места на табурете. Она, понятное дело, сошла с ума, давно не в себе, но осознать это, принять как данность было чертовски трудно, практически невозможно. От ее слов хотелось завыть. От глаз, смотрящих в упор – обнять. Сдавить тонкую шею. Прекратить все страдания.

– А дорого потому, – продолжала Марина, – что я старая, а ему нужна новая, помоложе. Он каждый день за новой ходил, да их уже в городе нет давно. Я ему дочь родить предлагала, а он злился, ругал почем зря. Одну, говорит, бабу терплю, а двух не вынесу, тебя выкину, говорит, как новую раздобуду. Меня-то он любит, а баб на дух не переносит…

Я с силой потер большими пальцами виски. Собрался было встать с табурета, чтобы исчезнуть отсюда сейчас же, немедленно! – но над ухом раздался вдруг визгливый требовательный голос:

– А ты чо это?! Димон в курсах шо ты Машку поишь?! Але, епта, мажор! Те грю, слышь, ы!

Подошвы коснулись загаженного липкого пола; ничего не разбирая перед собой, видя лишь белое пятно пакета, я пошатнулся, хватая ртом смрад гадюшника. Кто-то легкий и пьяный вцепился в плечо – и задышал мне в лицо горячей кислятиной.

– Это разные имена, – тихо сказал я и стряхнул с себя вниз любознательного забулдыгу. Реальность вернулась, резкая, четкая. Вокруг все так же угрюмо пили мужчины, все так же гремела музыка, никому не было до нас дела, и только поджарый бармен смотрел на меня, осуждающе хмурясь. Я извлек пару банкнот из кармана, впечатал их ладонью в стойку.

– За водку. Ты все сам видел.

– Видел, – ухмыльнулся бармен, сграбастывая деньги узкой ладонью, передвигая их к женщине. – Это тебе. Ты бы шла уже домой. Найдется твой ненаглядный, такое не тонет…

– Знаешь его? Ее мужа или кто он там ей…

– Тебе-то зачем?

– Личное, – скривился, буравя упрямым взглядом острые скулы бармена, тонкий рот, короткий ежик почти квадратной головы. – Как он выглядит, как одевается обычно?

Парень за стойкой фыркнул, скрестил длинные руки на неожиданно широкой груди.

– Типа вендетта у вас? Мне насрать. Пучеглазый такой ублюдок, гоняет в темном пальто – вроде вот твоего, только типа военного кроя. Да он сам скоро за ней придет, чего бегать. Водочку попей; у нас караоке скоро, конкурсы…

Сомкнув зубы до скрипа, я развернулся на месте, краем зрения различая на полу упорно ползущего к нам доходягу. Он что-то бурчал, никем не видимый, кроме меня. Будто в тумане наполнил наполовину стакан водкой. Не ощущая вкуса, выпил залпом и в последний раз посмотрел на Марину: она вновь стала походить на старуху. Жгучая жидкость упала на дно желудка, и вдруг я увидел, какой красивой когда-то была эта женщина. От невыносимой тоски сжало горло.

6

Несколько раз стошнило. В снегу остались теплые ошметки рвоты; бесцветная густая ярость и полынная горечь смешались во мне, и здесь, на темной улице, не смогли более оставаться в трясущемся от озноба теле. С губ стекала отвратительная струйка, пачкая собой ворот пальто. Со стороны я походил на обычного пьянчужку, прикорнувшего у высокого сугроба; только слишком уж эстетски одетого для здешних мест, слишком уж изящно блюющего, такого себе сноба из Нового Города, на кой-то черт притащивший свою холеную задницу на северные окраины старого Петербурга. Какая ирония: кровью и плотью, мыслями, памятью я был и оставался местным, рожденным, выросшим и сошедшим с ума именно здесь. Никогда не противопоставляя себя жителям этих домов, всей этой человеческой свалке, никогда я и не ассоциировал себя с ними, не чувствовал ни похожести, ни общих точек соприкосновения. Теперь родная земля мстила мне, заставляя пред нею сгибаться, увлажняя соками тела морозную бесплодную гниль.

Разогнулся, отер рот ладонью. Темная глубокая ночь; или утро уже, укутанное в снежную пелену, тихое и безлюдно-пугающее. Сколько вообще прошло времени? Несколько дней? Пару часов? Прошло времени – после чего?..

Звякнула бутылка о банку в пакете. И больше в стылом воздухе ничего – только мое дыхание. Нужно вернуться домой. Мы ведь сможем понять, что нам делать, ведь сможем? Если мы дадим знак, зажжем в окне свет, оставим открытыми двери, напишем письмо или вдруг позвоним – куда-нибудь, хоть куда-то! – мы ведь сможем вернуться в невинность? Нам так нужно вернуться, София!..

На лестнице, между шестым и седьмым этажами, стошнило еще раз: сильно, с резью в желудке; из горла вырвался стон. Рвало пустотой. Сворачивало наизнанку, встряхивало и с насмешкой заставляло глотать воздух над серой ступенью. Голову трясло на вздувшейся шее, и я понял вдруг, как одолеть тошнотворную боль.

Пламя застыло в воздухе желто-оранжевой перевернутой каплей. Из двух зол выбрал то, что краснее и слаще: вот оно, вбирает в себя огонек, растворяет его в темно-багровом стакане. Завтра – или когда я смогу очнуться – будет расплата; но не покаяние. Не победить, но возглавить. Сейчас моя телесная боль есть глупая необходимость притупить боль настоящую.

На столе лист бумаги, в руке карандаш. Во рту от щеки к щеке по языку катается терпкая сладкая жидкость. Не спешу проглатывать порцию; бутылка у стены на четверть пуста и в голове муть, тянущая, анестезирующая, жуткая. Рядом с бумагой надкусанный кусок хлеба. Стол усеян крошками, бумага – мелкими буквами. Прищурился, проглотил портвейн и вновь прочитал вслух написанное, комментируя глухо и сдавленно:

– Давид… застрелен гиноидом, копией своей сестры. Причина – скорее всего, очевидно… мои мысли. Анна, гиноид… самоубийство… Самоубийство консервной банки, прекрасно, причина… смотреть выше. Собака…

Выдохнул. Пламя чуть шевельнулось, искажая тень на стене.

– Николас: выдавлены глаза… Жив или при смерти в каком-то ужасном месте… Причина: нападение куклы. Причина причины – возможно, скорее всего…

Отхлебнул из стакана, отправил в глотку порцию суррогата. Потерял на мгновенье нужную строчку.

– …мои… слова. Мое желание. Нежелание. Черт.

Сжал в пальцах карандаш, занося над листом. Замер. Принялся читать дальше.

– Некто Дмитрий. Рана, несовместимая с подобием жизни…

Сквозь губы вырвался горячий воздух, диафрагма вытолкнула в этот мир порцию этиловой отрыжки.

– Нанесена зубами… челюстью… Твою мать.

Ткнул карандашом куда-то в угол испещренной текстом бумаги, обламывая и кроша серый кончик стержня. Глотнул из стакана, откусил от безвкусного хлеба.

– Хлеб и вино…

Прожевал мякиш, смешивая в размокшую субстанцию тесто и сладкую жидкость. Проглотил. Улыбнулся, уставившись в стену. Там колыхалась тень.

– И Глеба – вина, – протянул я, скалясь неясному темному очертанию. – А она откусила ему начисто хер. Зарезала.

Захотелось вдруг посмотреть влево, в темноту коридора. Но мышцы шеи впились в позвонки, переплетенные жилами, застыли. Голова дернулась нелепой игрушкой.

– Кто из них? По какой же причине? Мои слова, очевидно… Ее желание, может быть… Гнев. Ярость. Страх?

Все-таки удалось – я повернул голову, увидел черный угол.

– Подчинение… Силой… Приказами… Злостью?

Вжимая в бумагу графитовый стержень, вписал слово: «Злость».

…Если подумаю, сможет она…

Вскочил с места. Опустил взгляд, целя куда-то себе под ноги, пронизывая бетонные плиты мыслью. Всего пару выстуженных этажей, ну же, давай, отзовись, ответь, ну же, тварь! Подтверди мое сумасшествие, отправь ко мне этих бесов, рявкни уже, наконец: «Да, это ты!!!»…

Ничего не случилось. Только лишь дико, безумно билось сердце в груди. Тогда я схватил со стола исписанный лист и поднес острым углом к пламени. Тут же вспыхнуло; буквы обваливались целыми строчками, перемешиваясь с хлебными крошками, с мутными красными каплями. Яркий огонь лизнул ногти, но пальцы я не разжал. Края пластин покрылись тоненькой гарью.

– Причина: трусость. Приговор: одиночество…

Взмахнул хлестко ладонью; пепел развеялся; прах опал на пол у ног. Сжал фитилек, погружая кухню во мрак. Повел плечами от промозглой, внезапно нахлынувшей стужи. Объял черное ничего, и вдруг осознал слабое свечение месяца за окном: в беге ночных облаков промелькнул серебряный серп, будто подавая мне знак; придуманный мною же для себя снисходительный самообман, равнодушное небесное тело. Короткой секунды хватило разглядеть очертание церкви. Крест на куполе вспарывал ночь, а ночь вспарывала до изнанки меня.

– Это все ты. И она поняла, и этот огромный ублюдок…

Шумно рухнул на табурет. Тряхнул головой. Тяжелую гирю поместили в мой череп – тело накренилось вперед, подбородок ударился о столешницу, зубы прикусили неповоротливый распухший язык. Разум гладила серая муть.

– Больше и некому, – прошептал я.

Проснулся; ничего не было: ни сожаления, ни раскаяния и ни боли. Пустота, свобода от любого из чувств – словно заново собранный механизм. Оторвал голову от стола, погрузил сознание в новый день, макнул с разбега зрение в солнечный свет. Проснулся, и через секунду огромный мир обрушился снова, не позволяя понять свободу, ухватиться за блаженство небытия. Все закружилось, взорвалось изнутри и снаружи. Тело рухнуло на пол и скрючилось. Ногти вонзились в линолеум, лоб повело в стороны, щеки и нос собирали прозрачную пыль, а изо рта кто-то толкал звук за звуком порции горького воздуха.

Расплата, к которой готовился с вчера, оказалась куда суровее, чем было готово выдержать тело.

Это длилось семь или восемь минут. Казнь, наказание, вбивание в глупую голову непреложных истин – заново, еще и еще раз, через каждую пору на коже. Это была уже и не боль – это было кристаллизованное откровение, и оно сложилось вдруг в образ старика и старухи: родителей Софии.

Лихорадило. Кончики пальцев все еще скользили по полу, но слабее, утихомириваясь. Загривок горел, по шее тек пот. Слизь застыла на нёбе, источая невыносимую вонь. Шевельнулся – осознанно, силясь подняться. Забытые цифры пытались выстроиться в ряд в трясущейся памяти.

Нужно попробовать. Это надо было сделать сразу, пустая моя голова! Если подняться, выпить стакан воды…

Пепел, хлебные крошки. Бутылка, наполовину наполнена бурым; солнце пронзало стекло, превращая вино в яркую сочную кровь. Выдохнул, отворачиваясь. Наконец встал, опершись о стол. Вокруг дрожащая в утреннем свете кухня. Налил из-под крана теплой воды, медленно выпил. Мельком взглянул за окно: снаружи синело пронзительно чистое небо. Солнца не было видно, но свет его заливал сейчас весь гребаный мир, заливал и не грел, как в насмешку окутывая бесполезным космическим излучением. Зима едва-едва начиналась: белая, стылая, беспощадная. Покачиваясь, обстоятельно совершая шаги, добрел до телефона и набрал длинный междугородний номер. Долго и назойливо звенела тишина, но вот что-то сухо щелкнуло и раздались гудки.

…Когда-то давно, когда я только взял в руки гитару и ни черта не знал о музыке, я настраивал инструмент по звуку телефонного гудка. По одной байке, гудок этот являлся ничем иным, как нотой ля первой октавы; кто-то утверждал, что это скорее соль диез…

Теперь эта нота въедалась в висок болезненным тонким писком. На той стороне молчали. Прошла минута, другая. Ничего, только чертова ля первой октавы.

Врубил ледяную воду и засунул под струю лохматую грязную голову. Держал до тех пор, пока кожа не потеряла чувствительность, пока от холода не стало сводить шею и скулы. Мир, загнанный сейчас в темное днище ванны, перестал лихорадочно дергаться, дрожать из стороны в сторону. Перекрыл дикий поток, вытерся полотенцем, с остервенением принялся чистить зубы. В голове прояснялось. Ударила тоскливая мысль: ничего не происходит! Я по-прежнему ни черта не понимаю, и я по-прежнему в центре какой-то огромной воронки – слепой, оглушенный, тупее пробки, будто живой мертвец, способный только жалобно выть в темноте. Точно пятно на чьем-то грязном теле: складки кожи движутся, и я вместе с ними, тело потеет, и меня заливает омерзительным потом, и вот тело моют – и я пропадаю, исчезаю в трубе водостока. Пятну незачем что-либо знать: оно случайность, досадное недоразумение, грязь.

…Смыть и забыть.

Но я не мог смыть себя. Я был пятном на собственном теле. Навязчивым жирным штрихом, трясущимся от каждого шага, жаждущим заполнить собой все, изъесть эту плоть. Все, на что я оказался способен, это просто сесть в уголок и ждать неизвестно чего, смотреть, как за окном медленно ползет солнце, дышать пыльным воздухом в одиночестве. Да, так просто, легко впасть в отчаяние, пить стакан за стаканом муть суррогата; видимо, так было нужно, так это устроено почему-то…

Взглянул в зеркало. На меня смотрело подобие человека, тварь. В глазах этой твари тускло и еле-еле трепетало отчаяние.

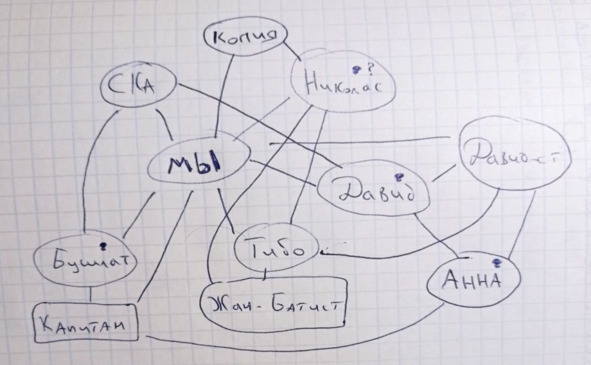

Я чертил схему – точнее, пытался наглядно связать все то, что хоть как-то могло мне помочь. На листе бумаги в клеточку переплелись события, факты и имена. В центре, обведенным косым овалом, набухло короткое емкое «МЫ». От овала отходили лучи к кривым пузырям, то соединяясь между собой, то обрываясь или пересекаясь с другими.

Получилось вот что:

У четырех имен чернели похожие на замочные скважины черепки. У одного из них стоял знак вопроса. Вся эта чушь на бумаге меньше всего походила на помощь. Я не мог понять, стоит ли связывать «Ска» с «Копией» (ведь он знает о ней), и «Жана-Батиста» с «Анной». Не нашлось места отцу Василию и Марине, следователю по особым делам и Константину с его бандой. Все, что я мог понять, это то, что мы действительно были в центре всего. На нас замыкались все линии кроме «Анны»; ее я вывел в связку с «Давидом». Больше всего пересечений, напрямую или через другие круги, имел круг Елагина. Подумав, я свел линией «Ска» и «Капитана».

Посмотрел еще раз на схему и тоскливо вздохнул. Разделил нехотя «МЫ» на «Я» и «София», добавил прямоугольник с надписью «Ecce Homo». В этот раз больше всего пересечений имело облачко с надписью «Я». Пространно хмыкнув, тут же выкинул этот факт из головы и с готовностью сосредоточился вновь на «Елагине».

Что мне про него известно? Ветеран Войны, телохранитель и казначей Давида Филина-младшего. Назначен козлом отпущения, но бежал из-под следствия. Каким-то звериным чутьем заподозрил меня в невозможном…

На бумаге пестрел бессмысленный хаос:

«…Это хаос – первоначальное состояние твоего личного Космоса до сотворения осознанного мира вокруг тебя. Из хаоса возникла Земля и Любовь на Земле. Любовь у тебя есть. Но обрел ли ты свою землю? Может, ты творишь реверсивно? Идешь в обратную от всех сторону в открытый космос…»

Завис над столом. Что толку марать бумагу, насиловать истощенный разум и травить тело? Вот я сижу на долбанной кухне, и солнечный свет слепит глаза, ну и что? Встань и иди, ну давай же, какая разница – почему и зачем? Встань и иди, верни свою женщину, верни смысл жизни, господи, верни хотя бы кольцо, украденное нелепым бродягой!..

Встать и идти? КУДА?! КАК?!

– Боже!!!

Рявкнул от бессилия, от бессмыслицы. Смял чертовы схемы, с ненавистью изорвал в клочья, бросил на стол обрывки. Почувствовал дикую жажду. Почувствовал истерический смех, рвущийся из нутра. Захрипел вслух:

– И это все, что я могу?! Прыгать по кухне, рисуя картинки?! Пить, шляться по кладбищу, ныть?! Проникаться до тошноты судьбами шлюх?! Да пошло оно все!

С размаха впечатал кулак в стену, и вдруг услышал звонкий далекий стук. Не чувствуя боли в фалангах, замер, прислушиваясь. Стучали в трубу отопления, в батарею. Так подают сигнал: старинный метод из детства. Ударило пару раз, и все тут же смолкло. Стряхнув оцепенение, я бросился в коридор, сунул в ботинки голые ступни, накинул пальто и, распахнув дверь, вывалился на лестничную площадку.

– Эй! Ты где?..

Хотелось разорваться на две половины и кинуться сразу и вверх, и вниз. До неба было пять этажей, до земли ровно двадцать; я выбрал верх. Задрав голову, словно обретя способность видеть сквозь бетонные плиты, я надрывал глотку, посылая в пролеты хриплые междометия, быстро ступая по лестнице:

– Эй! Ну! Вот же черт!

Я будто и вправду искал настоящего черта.

Замолчал; боялся пропустить новый сигнал. Запертые квартиры, пыльные загаженные площадки, ничего: наверху все давно было вымершим. Тогда я стал спускаться обратно, и вдруг замер на месте: кто-то царапал металл чем-то острым. Тихо миновал нашу квартиру, спустился на девятнадцатый. Звук исходил снизу.

– Шутишь?..

Сто тридцать девятая, ну, конечно. Чем ближе я спускался к квартире, тем отчетливей был слышен звук.

…Что она там творит?

Не с первого раза попал ключом в замочную скважину. Медленно потянул на себя дверь, и тут же увидел Софию: одетую, улыбающуюся…

Она стояла сразу за дверью, подняв руку, и пальцы сжимали здоровенный длиннющий гвоздь. Острие его целило прямиком в мой лоб.

– Где ты это взяла?! – просипел, отступая от дверного проема, ощущая перила спиной. – Ты что задумала?!

Хватанул ртом сухой воздух, не сводя глаз с зажатого в тонкой руке гвоздя.

– Брось! Разожми пальцы! – выдавил я, с трудом подбирая слова, боясь сказать что-то не то, боясь говорить что-либо вообще. София ослабила хватку, и тонкий предмет скользнул на бетон, звякнул. Вымазанная черным улыбка сводила с ума.

– Сядь в кресло. Пожалуйста, будь же умницей…

София развернулась, исчезла в тени. Отлепился от лестницы, осторожно вошел в квартиру. Поднял гвоздь у порога, спрятал аккуратно в карман пальто, запер дверь на засов. Черт нашелся.

Здесь все по-прежнему. Также промозгло и пусто – только одинокое горчичное кресло, в нем фигура. Плед обвис под тяжестью инея.

– Ты стучала?

Под окном белел четырехсекционный радиатор, пустой, давно выстуженный. Ближе к подоконнику можно было различить сколотую краску, глубокие размашистые царапины.

– Да.

Я не мог смотреть на нее. Слушать мог с трудом, но мне нужны были ее ответы. Уставился в окно: небо заполнялось сизой дымкой – должно быть, скоро пойдет снег. Поморщился.

– Для чего?

– Анализ эмоционального спектра показывает, что была испытана базальная тревога.

Отлепил взгляд от неба, посмотрел на укутанную в пуховик цвета хаки Софию: она широко улыбалась.

…Не София, придурок, она не София, твою мать, не СОФИЯ, заруби себе на носу, идиот!!!

Застонал, закивал, соглашаясь с чем-то, пытаясь утихомирить невидимого оппонента.

– Какая еще тревога?

– Тревога, вызванная чувством изолированности, беспомощности. Страх к потенциально опасному внешнему миру, переросший в акт агрессии.

– Тебе тут одиноко вдруг стало? – ухмыльнулся я.

Она моргнула. Улыбнулась еще шире.

– Речь идет о тебе.

Изменился в лице. Ноги как будто бы подкосились.

– Что?..

– Моя система ретранслировала когнитивную аберрацию20 в твоем поведении…

– Ты где гвоздь взяла? – глухо спросил я, шаря взглядом по черным линиям кирпичей белой стены. Мне ставят диагнозы консервные банки, господи, до чего же я докатился, отлично, прекрасно, но какого черта это вообще возможно?!

– На полу в этом помещении.

Она глянула куда-то мне за спину. Я кивнул, гукнул что-то невразумительное, замер, не зная, что ей еще сказать, не понимая, чего от нее хочу.

– Как… как ты…

Сжал крепко губы, выдохнул через нос.

– Почему подчиняешься мне? Почему делаешь все, что я говорю? Ведь я тебе не хозяин!

– Протокол расширенных прав нарушен. Основной Пользователь не найден. Запрос некорректен.

Врешь, суккуб металлический, ты сама его себе еще как нашла, тварь!..

– Почему подчинилась приказам…

Поперхнулся слюной, ища подходящее слово.

– …приказам насильника…

– Не понимаю твой запрос. Попробуй использовать другую формулировку.

– Человек, которому ты откусила детородный орган, – меня чуть потряхивало от слов; все происходящее казалось дешевым фильмом категории «Б» с тупым сюжетом, с ублюдскими диалогами; отборнейшим трэшем21. – Почему ты встала перед ним на колени, рот открыла, почему ублажала его?!

Рот, которым она ублажала его, зашевелился:

– Это моя основная функция.

Не понимая, что и кому говорю, выплюнул остервенело:

– Ты не можешь трахаться с кем попало, грязная сучка! Ты моя, поняла, ты только моя!..

Осекся, заткнулся, растопырил ладони, врезаясь в кирпичную стену, будто распятый на острых изломах. Сквозь мутный гудящий звон в ушах различил голос:

– Журнал истории действий и изменений показывает, что обсуждаемый запрос содержал частотный импульс, совпадающий на восемьдесят шесть целых и одну десятую процентов с ключевым.

– Что это значит? – прохрипел я, порождая вдруг слишком быстро безумную мысль: сила похоти ублюдка в бушлате примерно равна моей страсти к Софии, мы с ним единой природы на восемьдесят шесть…

…Опустился на корточки…

…и одну десятую сраного процента!

Затошнило от смеха. Лоб уткнулся в колени, в пол ударил каскад хохота. Обхватив лохматую голову, я смеялся, отчаянно срывая в кровь глотку.

– А тринадцать и девять оставшихся?!

Встал, вскочил. Оказался рядом с Софией, обхватил ее плечи, тряхнул, прошептал, вжимаясь в мертвую плоть:

– Это и есть наша любовь?! Тринадцать и девять?! Так мало!.. Почему же так мало?!

Я хотел объяснений. Я требовал гребаных объяснений! Я заорал прямо в лицо Софии:

– Это и есть наша жизнь, эти чертовы цифры?! Ты надо мною смеешься?!

Я не мог в это поверить. Не мог осознать, во что я не мог поверить. Я ничего не понимал. Податливая кукла тряслась в моих руках. Прекрасный облик трещал по швам от тоски.

– Что, тебе не смешно, почему не смеешься, София?!

Она не смеялась, и смешно ей не было. Звуки смешались, забились о стенки черепа, взвыли. Бесы и демоны рухнули с потолка, закружили вокруг нас хоровод. И вновь затошнило от смеха.

7

…Можно ли удержать других от безумия, легко ли наблюдать, как сходит с ума человек? Я понимал четко, до зубовного скрежета – нет, нелегко и вряд ли возможно. Здесь нужно что-то сродни таланту. Нужен редкий дар человечности. Распавшаяся на куски личность есть личность потерянная, неинтересная, раздражающая и даже презренная. И не важно, в чем горе – душевнобольной оттолкнет от себя сам, осознав на мгновенье как жалок его затмившийся дух. Большая удача, если рядом найдется кто-то вроде святого.

Рядом со мной не было ни единой живой души.

Полный штиль. Не скрипели деревья, не закладывали виражи юркие шумные галки. С серого низкого неба сыпалась беленькая мука. Прождав битые полчаса электричку, проклиная МЖД и погоду, я пошел по широкой тропе, вытоптанной между сугробами вдоль железнодорожных путей. Ноги тяжело вбивали подошву в новый снег. Обернулся: здание вокзала из красного кирпича исчезло в белой стене – так рана затягивается под бинтом, – и только яркий пронзительный свет семафора подмигивал мне зеленым из шевелящейся мглы. Прошел участок старой колеи. Остовами древних животных сиротливо выстроились промерзшие товарные вагоны. Колея забирала вправо, вела в Коломяги. Вагоны тонули под снежными шапками. Я шел и шептал, бормотал вслух отрывисто бессвязные цифры:

– Тринадцать и девять, тринадцать ноль девять; что это значит, почему так; он бы смог, да, он объяснил бы мне все…

Прошел Озерки. Постоял короткие пятнадцать минут на платформе: вдруг меня все же настигнет опаздывающая электричка, да и перевести дух в такую погоду было нелишним. Вместо пальто я надел старую зимнюю куртку цвета асфальта после дождя; тепло она почти не держала, быстро пропитывалась влагой от тела, но зато не привлекала внимания – это было типичное облачение современного рабочего класса, чьим представителем я и сам некогда был и в какой-то степени оставался. Поезда куда-то пропали; то ли с этого направления, то ли вообще как вид транспорта. Плюнув с высоты запорошенной платформы, я последовал за собственным плевком, спрыгивая на пути, меняя маршрут. Проплутав по заросшим шиповником и калиной оврагам, я выбрался, наконец, на мерзлый асфальт где-то за Первым Суздальским озером. На том его берегу вросла в землю станция метрополитена. Оставалось взобраться на гребень Поклонной горы и буквально скатиться по ней к подножию густо заросшего сквера без имени, пройти его рощи, обрамляющие старые серые пятиэтажки, и выйти на финальную часть пути: хмурый и узенький Костромской проспект. Я медленно и упорно покорял некрутой со стороны Озерков подъем Поклонки, оставляя за спиной пласт нежилых кварталов. Поворот, широкая магистраль – здесь начинается Северный проспект, тянется вдоль Сосновки на долгие-долгие километры. Вот и вершина холма, резко, без предупреждения обрывающаяся; его дутый бок усеян огромными соснами. Темный проход: прямиком вниз, превращенный в ледяную гигантскую горку спуск, садись да езжай, только следи, чтоб голова не расплющилась от встречи с красными по весне кленами. Вдалеке – высотки в двадцать пять этажей; на солнце беспощадно сияют и слепят, сейчас же тоскливо взирают с вершины грязными панорамными окнами. Холм заливало яростным светом под щебет синичек и воробьев; но ни птиц и ни солнца будто бы не существовало сейчас.