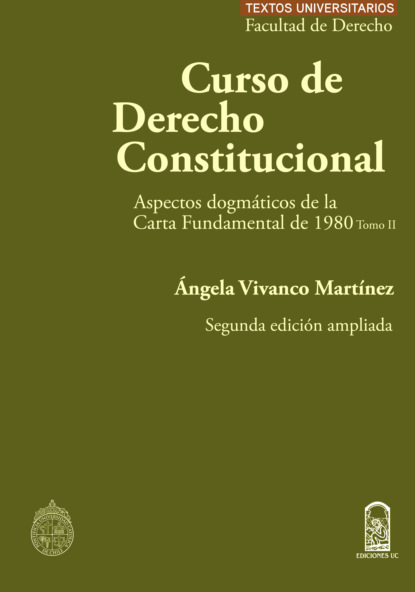

Curso de Derecho Constitucional - Tomo II

- -

- 100%

- +

c.1) Características

c.1.1) Acción constitucional

Constituye la primera acción constitucional que surge en su texto, en el orden de aparición de los artículos.

La Constitución consagra diversas acciones (en general de amparo o de nulidad) para impugnar actos administrativos e incluso legislativos. Amparos que establece como garantías de los derechos fundamentales que ella misma reconoce y asegura: Habeas corpus, amparo general/protección y nacionalidad. Y tres acciones de nulidad: nulidad general de los actos estatales, nulidad del acto expropiatorio y nulidad de algún precepto de ley314.

c.1.2) Ipso Iure

Esta característica alude a que opera de pleno derecho, esto es, sin necesidad que nadie la declare, pero se declara judicialmente para que se haga conocida por todos y para usar las acciones civiles y penales que de ella deriven.

Se sostiene que la nulidad de derecho público equivale a la inexistencia y no requeriría declaración. Esta nulidad opera de pleno derecho en el momento en que el acto viciado se ejecuta y el acto no debe ser obedecido, porque los individuos tienen derecho a resistir los actos contrarios al principio de jerarquía normativa y contrarios al principio de la habilitación legal de los órganos del Estado, principios derivados del de juridicidad315.

La propia Constitución dispone la nulidad del acto que la vulnera, viola o contraviene. No reenvía al juez para que sea este el que la declare, como ocurre en la legislación civil (artículos 1683 y 1684 del Código Civil) en que el acto es válido hasta que el juez lo declare nulo. El mismo artículo 7º declara la nulidad de ese acto de órgano estatal, y es nulo desde el mismo instante en que se incurrió en el vicio de la inconstitucionalidad, al vulnerar la Constitución316.

Sin embargo, la regularidad jurídica exige que, si bien la nulidad opera de pleno derecho, alguien deba constatarla y esto lo harán la propia Administración, los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República o el Tribunal Constitucional317.

Debemos, sin embargo, consignar que autores como Jorge Reyes318 consideran que la nulidad de derecho público no opera de pleno derecho, principalmente porque no hubo acuerdo de la Comisión de Estudios darle esa característica y porque la nulidad de pleno derecho sería una norma de excepcionalidad que no operaría siempre, sino cuando así el Constituyente lo dispone de modo expreso: “Si el Constituyente previó para dos situaciones precisas la nulidad ipso iure, es porque en otros casos la sanción puede ser distinta. O bien, podrá propugnarse que el constituyente del artículo 83, inciso 2º, ha sido consecuente con lo dispuesto en el artículo 6º –porque determinó una sanción que tal precepto prevé– como asimismo, ha sido coherente con las normas de los artículos 12, 21, 35 y 80 de la Carta Política y aun ha estimado, puesto que no podría ignorar lo prescrito en el inciso 3º del artículo 7º que la nulidad a que se refiere el artículo 7º no es siempre nulidad de pleno derecho”319.

c.1.3) Imprescriptible

Es imprescriptible, por lo que no hay plazo para poderla hacer valer: “el juez puede declararla de oficio y siempre sin que obste a ello el transcurso del plazo de prescripción”320.

El principal autor que sustenta esta tesis en nuestro medio, don Eduardo Soto Kloss, la fundamenta en que la propia Constitución declara nulo todo acto dictado en su contravención y “nulo” significa que “no es”. Al no ser acto, es inexistente; la nulidad de derecho público es verdaderamente inexistencia. Si es inexistente, y lo es desde el momento mismo en que se viola la Constitución, esto es, desde que se ha incurrido en el vicio, es obvio que la nulidad de derecho público es imprescriptible321. Además, si el acto no existe, es imposible sanearlo por el transcurso del tiempo; jamás el tiempo y su transcurso podrán darle validez o sustento jurídico a algo que carece de ser, que no existe como realidad jurídica, como algo real en el ordenamiento jurídico. Lo que no existe no puede existir y nacer por el simple transcurso del tiempo. El tiempo carece de poder de creación; lo que no es, no es aunque transcurran mil años322.

Sin embargo, esta no es una tesis sostenida por todos los autores, ya que hay parte de la doctrina administrativa que considera que esta imprescriptibilidad, en la práctica, puede llevar a situaciones de abuso, al prolongar ciertas reivindicaciones o acusaciones de ilegitimidad de actos de autoridad en el tiempo, al punto de mantener estatutos jurídicos enteros en entredicho durante un excesivo plazo, llevando a la anarquía dentro de la Administración del Estado.

Así, estos autores señalan que el ordenamiento jurídico administrativo no está exento de la aplicación de la institución de la prescripción, pues la seguridad jurídica es el objetivo central del Derecho: “En todos los ordenamientos jurídicos que la contemplan, ella no es una acción de corto tiempo, sino de cortísimo tiempo. Una acción que dura dos meses en el derecho francés, ¿por qué? Porque hay un principio en el derecho administrativo que es imprescindible mantener, que es la certeza de los actos administrativos. No puede estar un acto administrativo eternamente, o por mucho tiempo, sometido a tela de juicio o con posibilidades de ser dejado sin efecto”323. No hay precepto de la Constitución Política que atribuya expresamente a la acción de nulidad de derecho público carácter de imprescriptible, por ende, en defecto de norma constitucional, es necesario prestar atención al artículo 2497 del Código Civil, según el cual “las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado…”324.

c.1.4) Insaneable

El vicio no es saneable ni la intención del acto ratificable por las partes: “respecto de ella no proceden ni la conversión ni la convalidación del acto administrativo”325.

Lo que es nulo de nulidad de derecho público no produce efecto y ello por la expresa previsión de la propia Constitución. Un acto que no produce efectos no existe para el Derecho (a lo sumo existirá como hecho, pero no como acto jurídico) y de allí, es obvio que no puede sanearse, ratificarse, convalidarse o convertirse. Se sanea o valida o ratifica algo que ya tiene existencia, pero irregular; algo que es, pero de un modo imperfecto. Pero lo que no existe no es y lo que no es, es la nada: nullus, nullitas, ausencia de ser y la nada no cabe que sea objeto de saneamiento326.

c.1.5) Absoluta

No cabe distinción entre nulidad absoluta y relativa, porque es siempre absoluta, a diferencia de lo que rige en el derecho privado.

“El señor Ovalle propone contemplar una disposición que establezca que el abuso de derecho generará siempre responsabilidad para el gobernante que incurre en él. Los señores Ortúzar y Evans estiman que la desviación de poder genera la nulidad del acto y éste no puede producir efecto alguno. El señor Ovalle manifiesta que es indiscutible que el abuso del derecho implica la nulidad del acto.

En seguida, afirma que la responsabilidad nace para su autor cuando el acto es nulo, y esta responsabilidad tiene diversos aspectos: si es delictuoso, se sanciona el delito; si siendo delictuoso o no, causa daño o perjuicio a los particulares, nace para estos el derecho de resarcirse de los perjuicios sufridos. Y de esto se trata precisamente: 1. Que la sanción sea la nulidad; 2. Castigo para su autor, porque no será el Estado el que tenga que responder, ya que, desde el momento que se está hablando de responsabilidad gubernamental es el autor la persona que abusó de su facultad, la que debe responder frente a aquellos a quienes ha irrogado perjuicios, indemnizándoles los daños causados”327.

C.2) Efectos

Una vez estudiadas las características de la Nulidad de Derecho Público, corresponde ahora detenerse en los efectos que produce su declaración.328

En primer lugar, lo que hace la declaración de Nulidad es reconocer la existencia de un vicio que afecta la validez del acto. Recuérdese que cuando se vieron las características de esta acción constitucional, se dijo que una de ellas era que operaba de pleno derecho. En este sentido, al operar de pleno derecho el acto es nulo, no por la declaración de nulidad, sino por haber violado los requisitos establecidos en el artículo 7º de la Carta Fundamental y lo único que hace la resolución judicial es reconocer eso. Pero jamás será necesaria la declaración judicial para que exista (si es que puede decirse así) la Nulidad.

En segundo lugar, y como consecuencia obvia de la nulidad, las partes deben volver al estado anterior en que se encontraban antes de la dictación de ese acto viciado. Lo anterior es de toda lógica por cuanto el acto viciado nunca entró al ordenamiento jurídico, o sea, desde el punto de vista del derecho nunca existió.

Por último, y por disposición del artículo 7º inciso 3, la declaración de Nulidad permite al afectado por dicho acto nulo, perseguir la responsabilidad de quienes le hubiesen causado un daño al dictar ese acto viciado. Lo anterior aparece evidente si se considera que el principio fundante de nuestro ordenamiento jurídico es la primacía de la persona humana y, si ésta sufre algún daño no estando jurídicamente obligado a soportarlo por la dictación de un acto viciado, lo más justo parece ser que sea reparada.”

(d) Principio institucional de responsabilidad

Ya en el artículo 6º de la Constitución, que hemos revisado, como en el inciso final de este artículo 7º, se hace referencia a la responsabilidad del Estado, ya sea al “no someter su acción a la Constitución o a las normas dictadas conforme a ella”, como al incurrir en conductas que representan actos nulos. Asimismo, ya mencionamos que uno de los pilares del modelo republicano de gobierno que consagra el artículo 4º de la Carta Fundamental es, precisamente, la responsabilidad de los gobernantes por sus acciones.

Hay normas en la propia Constitución que autorizan a afectar ciertos derechos de las personas, como ocurre en los casos de estados de excepción y en el caso de la expropiación, pero estos se encuentran consagrados expresamente, por lo que “sólo en los casos previstos en la propia Constitución, en las condiciones que ella prevé, es posible que alguien sea privado de un bien; toda otra causal que no sea la que la Constitución ha previsto no se encuentra amparada por esta y, por tanto, infringe su texto y es inconstitucional, y todo acto en contravención a la Constitución genera las responsabilidades y sanciones que la ley señala”329.

A lo anterior ha de agregarse la materialización de este principio, consagrado en el artículo 38 inciso 2º de la Constitución: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales de justicia que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”, norma que constituye, a juicio de autores como Gustavo Fiamma, una verdadera acción constitucional de responsabilidad330.

Respecto de la responsabilidad que, en estos casos, cabe al Estado, se discute por nuestra doctrina si ha de considerarse o no una responsabilidad objetiva. Un importante grupo de autores sostiene que, en aras del principio de servicialidad del Estado y para proteger efectivamente a los individuos afectados, debe centrarse en “la víctima y en la lesión de sus derechos y no en la culpa o en el dolo causante del daño”331, considerando que “el texto constitucional sólo se refiere al resultado de la acción, “la lesión de los derechos”, sin distinguir si ella proviene de actos, hechos y omisiones, de actuaciones regulares o ilegales”332, lo que no atiende tanto a la redacción de los artículos 6º y 7º, que sí aluden a la ilicitud, sino más bien a la redacción del artículo 38 Nº 2 ya citado.

Por el contrario, la teoría de la responsabilidad subjetiva del Estado se centra en el concepto de responsabilidad por el hecho propio del Código Civil en su artículo 2314, en virtud del cual las personas jurídicas son responsables de delitos y cuasidelitos civiles y, por ello, se encuentran obligadas a indemnizar los daños causados por su dolo o culpa333.

Se sostenga, sin embargo, una u otra teoría, compartimos el criterio del profesor Nogueira en torno a la idea que la responsabilidad del Estado frente a las lesiones que pueda causar a los derechos de los administrados, constituye un principio o garantía institucional, definido este tipo de garantías como aquellas que son “factores determinados material y jurídicamente por la Constitución y dotados de una ordenación en el seno del Estado y la sociedad”334.

Considerando que la garantía institucional importa el desarrollo, por la vía legal, de principios puramente mencionados en la Constitución, pero no completamente explicitados por esta, acudir al compromiso valórico de la Constitución explica la necesidad de contar con un modelo de responsabilidad del Estado que responda precisamente a la idea que este ha de servir a la persona humana, lo cual significa, sin duda, la adaptación legislativa en la materia y no la dependencia respecto de la ley para obtener dicho resultado.

G) El principio de transparencia y probidad

Artículo 8º:

“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.

G.1) Concepto de Derecho a Información Pública

En sentido amplio, el derecho de acceso a la información pública se entiende como el derecho que tienen todos los ciudadanos de acceder a la información sobre hechos que tenga relevancia o interés público, permitiendo la formación de una opinión razonable y fundamentada.

El nuevo artículo 8º incorpora el derecho a información pública con el objetivo de que sea conocida toda información que se encuentre en manos del Estado, salvo ciertas excepciones que deberán estar consagradas en una ley de quórum calificado.

Esta reforma establece un paso decisivo de cara a la constitucionalización del derecho de acceso a la información. Sin embargo, e incluso teniendo este artículo a la vista, se ha sostenido que el acceso a la información sería una mera consecuencia del principio de transparencia o un reconocimiento implícito de un derecho y que la reforma constitucional del año 2005 no habría reconocido propiamente tal un derecho fundamental. Sobre la condición de derecho fundamental del derecho de acceso a la información debe considerarse una serie de elementos, pero entre ellos la interpretación de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte o CIDH) que, interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, la Convención o CADH) ha sido perentoria en el punto: el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental recogido por la CADH en su artículo 13, que reconoce la libertad de buscar y recibir información.335

Para garantizar el ejercicio de este derecho no existe la obligación de identificarse ni explicar las razones en que se fundamenta la solicitud de información. Esta solicitud se basa en su carácter gratuito asegurando, de esta manera, el acceso a la información, no obstante poder cobrar el valor de las fotocopias, en el caso que quiera tener copias de la documentación.

G.2) Importancia del Acceso a la Información Pública

Este derecho permite poner en práctica los mecanismos básicos de la democracia moderna, como son la participación ciudadana, transparencia, publicidad, rendición de cuentas y el control social de las autoridades. Colabora, asimismo, con la eliminación de la corrupción y la arbitrariedad.

De este modo, desde 1990 ha ido dictándose en Chile una serie de normas que tienen por objetivo fortalecer la aplicación del acceso a la información pública en todos sus ámbitos, particularmente como derecho que busca la disminución de la corrupción en los organismos públicos. Dentro de este marco encontramos, incluso un ámbito de aplicación de la Reforma Procesal Penal. Y ahora, especialmente, con la inclusión de este nuevo artículo en nuestra Carta Fundamental.

Por otro lado, el derecho de acceso a la información pública sirve de apoyo a los medios de comunicación social, de modo que estos resulten más efectivos y verídicos, basándose en hechos fundamentados contribuyendo, de esta forma, a la formación de una opinión más profundamente informada y razonable por parte de los ciudadanos acerca del quehacer nacional, con una información oportuna, suficiente y veraz.

G.3) Legislación Aplicable en Chile

(a) Tratados Internacionales

La importancia y preocupación de nuestro país por esta materia surge inicialmente hace unos 50 años atrás como consecuencia del avance legislativo a nivel mundial en razón de considerar el derecho a la información como un derecho esencial humano, indispensable para poder ejercer la libertad de expresión y de opinión.

El sistema chileno adoptó este tema dentro de su regulación mediante la ratificación de varios tratados internacionales. Entre ellos:

1. Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): Garantiza, en su artículo 19 el establecimiento de la libertad de expresión, comprendiendo aquélla la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas. Este tratado fue ratificado por Chile en 1954.

2. Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969): Lo establece en su artículo 13. Fue ratificado por Chile en 1990.

(b) Legislación Chilena

La regulación de este derecho en Chile se ha desarrollado en los diez últimos años, a través de distintas disposiciones legales que preceden la inclusión del mismo en la Constitución:

b.1) Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

El párrafo 3º del título III señala una serie de autoridades –entre ellas el Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Contralor General– que se encuentran en la obligación de realizar una declaración de intereses, dentro del plazo de treinta días desde la asunción de su cargo. Dicha declaración debe contener la individualización de las actividades profesionales y económicas en que participe el funcionario, además, será pública y deberá actualizarse cada cuatro años y cada vez que ocurra un hecho relevante que la modifique.336

b.2) Ley Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado

La Ley Nº 19.880, de 28 de mayo de 2003, Ley Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, señala en su artículo 4 como principios del procedimiento el de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad. Como consecuencia de estos dos últimos, son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial.

Estos actos administrativos están basados en el principio de transparencia y publicidad, consagrados en la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos, en su artículo 17 establece que son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial, salvo las excepciones establecidas por la ley o el reglamento.

De acuerdo al artículo 48 deben publicarse los siguientes actos administrativos en el Diario Oficial:

1. Los que contengan normas de aplicación general o que miren el interés general;

2. Los que interesen a un número indeterminado de personas;

3. Los que afecten a personas cuyo paradero fuere ignorado;

4. Los que ordene publicar el Presidente de la República, y

5. En los casos en que la ley lo ordene.

Respecto a los actos con efectos individuales, su texto íntegro deberá notificarse por medio de carta certificada, a más tardar en los cinco días siguientes a aquel en que haya quedado totalmente tramitado. También podrán realizarse notificaciones de forma personal, por medio de un empleado del órgano; asimismo, podrán llevarse a cabo en la oficina o servicio involucrado, si el afectado se apersonare a recibirla. A pesar de no haberse efectuado notificación alguna, o si de existir esta se encontrare viciada, se entenderá debidamente notificado al interesado, si este hiciere cualquier gestión en el procedimiento con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber antes reclamado de su falta o nulidad.

Cabe señalar que, conforme al artículo 17, las personas en su relación con la Administración tienen derecho a:

1. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario estos deban ser acompañados a los autos, a su costa;

2. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos;

3. Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración;

4. Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley;

5. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales;

6. Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución;

7. Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente;

8. Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, y

9. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

b.3) Ley sobre Acceso a la Información Pública Nº 20.285

El 20 de agosto de 2008 se publicó la Ley sobre Acceso a la Información Pública Nº 20.285 y entró en vigencia el 20 de abril de 2009. Dicha ley vino a complementar de un modo más directo y concreto los principios de transparencia y probidad establecidos en el artículo 8º en comento. En efecto “la situación legislativa del país demandaba hacer ajuste para poder dar aplicación al referido precepto constitucional, el cual si bien podía invocarse directamente en sede de inaplicabilidad, por ejemplo, encontraba ciertas cortapisas materiales para su plena materialización, ya que no solo se trataba de sostener filosóficamente estos principios o de pretender cumplir con ellos, sino de la asignación de recursos y del establecimiento de una orgánica y de unos procedimientos para cautelar que la mecánica del acceso a la información pública efectivamente se concretara”337.