- -

- 100%

- +

Dass Krafttraining einen Sportler langsam mache, ist ein Vorurteil, das sich lange in der Trainerwelt halten konnte. Durch zahlreiche Studien und Praxisbeispiele ist dies mittlerweile widerlegt. Alle Weltklasse-Sprinter betreiben heutzutage ein Krafttraining als wichtigen Bestandteil ihres Trainingsprogramms. Dabei werden sowohl Hantelübungen eingesetzt als auch Laufübungen gegen höhere Widerstände. Verschiedene Varianten der Kniebeuge, Gewichthebertechniken wie Umsetzen und Reißen, Rumpfkräftigung, Sprünge und Läufe bergauf oder gegen Widerstände, die gezogen oder geschoben werden, sind Inhalte des Krafttrainings zur Steigerung der Sprint- und Antrittskraft.

Das Körpergewicht des Sportlers ist ein hoher Widerstand, den die Muskulatur der Beine zunächst beschleunigen und dann maximal schnell weitertragen muss. Mit zunehmender Höhe einer Last, nimmt die mögliche Geschwindigkeit, mit der sie – bei einer gegebenen Muskelkraft – bewegt werden kann, ab. Im Umkehrschluss lässt sich die Bewegungsgeschwindigkeit gegen eine hohe Last durch eine Steigerung der Muskelkraft erhöhen. Es ist eine bekannte Regel, dass bei hohen Widerständen (z. B. Körpergewicht) die Maximalkraft für die Bewegungsschnelligkeit eine wichtige Rolle spielt. Bewegungen gegen sehr leichte Widerstände sind hingegen weniger von der Maximalkraft abhängig.

Für Schnelligkeitsleistungen sind die Fähigkeiten des Nervensystems von großer Bedeutung. Reaktions- und Aktionsschnelligkeit sind in großem Maße genetisch beeinflusst. Hierbei spielt auch das genetisch bedingte Muskelfaserprofil eine Rolle: Je höher der Anteil weißer, schnell zuckender Muskelfasern in der leistungsrelevanten Muskulatur ist, desto größer ist das Potential des Sportlers für Schnelligkeits- und Schnellkraftleistungen. Auch wenn der berühmte Satz »Der Sprinter wird geboren« berechtigterweise die genetischen Voraussetzungen betont, sind dennoch einige neuronale Komponenten und die Funktionskapazität der weißen Muskelfasern durch Krafttraining trainierbar.

Sprinter nutzen Krafttraining zur optimalen Leistungsentwicklung.

Bei der Auswahl der Methoden dominieren jedoch explosive und reaktive Krafteinsätze mit maximal möglicher Bewegungsgeschwindigkeit gegen mittlere (50–60 % MVC) und sehr hohe Lasten (90– 100 % MVC) bei geringer Wiederholungszahl. Betont langsame Kontraktionen, hohe Wiederholungszahlen und eine völlige energetische Erschöpfung des gesamten Muskelfaserspektrums sind hingegen nicht sinnvoll und wirken eher kontraproduktiv. Auch spielt vor allem eine Optimierung der Muskelmasse des Athleten eine Rolle, nicht eine Maximierung (wie sie im Bodybuilding angestrebt wird). Für den Nutzen eines Krafttrainings für die Schnelligkeit von Sportlern ist also die Auswahl der geeigneten Übungen und Methoden von entscheidender Bedeutung, ob eine Leistungsverbesserung oder -minderung eintritt.

VERWEISE:

Motivation ist »die Orientierung des aktuellen Verhaltens auf ein bestimmtes, positiv bewertetes Ziel« (Meyer 2011, S. 86). Sie ist der Antrieb für das Anstreben einer bestimmten Handlung, z. B. die Bewältigung einer schweren Last beim Krafttraining. Das Erreichen dieses Ziels kann mit der Hoffnung auf das Erreichen weiterer positiv bewerteter Ziele verknüpft werden, z. B. ein Kraftzuwachs für künftige Wettkampferfolge, Lob, Anerkennung etc. Die Motivation für ein Krafttraining resultiert jedoch nicht nur aus dem Leistungsgedanken und dem Streben nach Erfolg. Auch Motive wie Gesundheit, Wohlbefinden, Geselligkeit oder Attraktivität spielen bei vielen Trainierenden, insbesondere im Fitnesstraining, eine bedeutende Rolle.

Die Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung einer (motivierten) Handlung ist der Wille. Der Wille mobilisiert und konzentriert die Energien, die für die Bewältigung einer bestimmten Aufgabe freigesetzt werden müssen. Die Willenskraft bestimmt (neben dem Trainingszustand) die Ausprägung der Mobilisation. Für kurzzeitige, hohe Beanspruchungen (z. B. Hebeversuch beim Gewichtheben mit maximaler Last) wird eine hohe Willensstoßkraft benötigt. Muss eine längere Belastung eingegangen werden (z. B. Kraftausdauerbelastungen mit hohen Wiederholungszahlen) ist die Willenspannkraft von entscheidender Bedeutung. Aus der trainingspraktischen Erfahrung und wissenschaftlichen Untersuchungen mit Krafttests weiß man, wie stark sich Motivation und Willenskraft auf eine Kraftleistung auswirken können. Eine mangelnde psychische Mobilisation ist vielleicht der größte wahrscheinliche Messfehler bei wissenschaftlichen Studien zum Krafttraining mit Untrainierten. Große Kraftleistungen erfordern also eine hohe Motivation und ausgeprägte Willenskraft. Im Gegenzug stärkt die erfolgreiche Bewältigung einer anspruchsvollen Aufgabe, z. B. das Erreichen einer neuen persönlichen Bestleistung, das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, führt zu neuen Zielsetzungen und fördert durch eine positive Rückkopplung wiederum Motivation und Willenskraft. Erfolge im Sport sind eine intensive Erfahrung von Selbstwirksamkeit, d. h. aufgrund eigener Fähigkeiten gewünschte Handlungen erfolgreich bewältigen zu können. Die im Sport gestärkte Selbstwirksamkeitserwartung und Willenskraft kann schließlich auch in anderen Lebenssituationen nutzbringend angewendet werden. Der Wille spielt natürlich nicht nur bei kurzzeitigen Krafteinsätzen eine Rolle, sondern bestimmt auch das langfristige, allgemeine leistungsrelevante Verhalten, z. B. die Einhaltung regelmäßiger Trainingszeiten sowie gezielter Ernährungs- und Regenerationsmaßnahmen. Er steht damit in engster Verbindung mit dem, was landläufig als »Selbstdisziplin« bezeichnet wird. Für den Leistungssportler ist es jedoch von großer Wichtigkeit, nicht nur langfristig, sondern vor allem zum Zeitpunkt des Wettkampfes seine Energien auf sein Ziel konzentrieren zu können.

Als entscheidend wichtige psychische Voraussetzungen für kurzzeitige, hochintensive Kraftleistungen, nennt Rolf Frester (1991, S. 83)

Entscheidend sei für die psychische Mobilisation »die schnelle Herbeiführung eines Zustands der optimalen Leistungsbereitschaft« vor der Ausführung (Frester 1991, S. 86) und schließlich die Ausprägung der aktiven Mobilisation während der Ausführung. Viele Athleten verharren z. B. sehr lange an der Hantel bevor sie einen entscheidenden Hebeversuch starten. Dies zeigt die Wichtigkeit der psychischen Vorbereitung direkt vor der Ausführung. Unter emotionaler Stabilität wird in erster Linie Nervenstärke verstanden, im Sinne einer Resistenz gegen den negativen Einfluss von Störfaktoren, die durch äußere Bedingungen (organisatorische Probleme, Publikum, hohe Erwartungen) auftreten können.

VERWEISE:

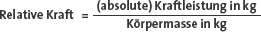

Wenn ein Sportler 100 Kilogramm (kg) im Bankdrücken bewältigen kann, so sagt dies etwas über seine absolute Kraft in dieser Disziplin aus. Will man diese Leistung mit anderen Sportlern vergleichen, muss man einige Parameter berücksichtigen, die die Ausprägung der Kraft maßgeblich beeinflussen. Neben dem Trainingszustand sind dies insbesondere das Alter, das Geschlecht und das Körpergewicht. Im Laufe des Erwachsenenalters kommt es ab dem 30. Lebensjahr zu einem langsamen Absinken der Kraftleistungsfähigkeit. Im 6. Lebensjahrzehnt tritt ein besonders deutlicher Verlust ein. Daher kann man die Kraftleistungen junger Männer nicht mit denen von 60-Jährigen vergleichen, ohne dies zu berücksichtigen. Dieser Tatsache trägt man durch die Bildung von Altersklassen Rechnung. Dass Männer und Frauen unterschiedliche Voraussetzungen für Kraftleistungen haben, führt zu einer Trennung der Geschlechter in Wettkämpfen. Innerhalb der Geschlechter und einer gleichen Altersgruppe wird die Kraft jedoch maßgeblich durch das Körpergewicht bestimmt, da der schwerere Sportler normalerweise auch mehr Muskelmasse besitzt. Die absoluten Kraftleistungen werden deshalb in relative umgerechnet, indem man das erzielte Ergebnis auf das Körpergewicht bezieht:

Im Beispiel oben hatte ein Sportler 100 kg gedrückt. Wiegt er 80 Kilogramm beträgt seine relative Kraft im Bankdrücken 1,25. Drückt ein 65 kg schwerer Sportler dasselbe Gewicht, ist dessen Leistung höher zu schätzen, da seine relative Kraft 1,5 beträgt. Üblicherweise nimmt mit dem Anstieg des Körpergewichts die absolute Kraft zu, während sich die relative verringert. Im Gewichtheben, Kraft-Dreikampf, Bodybuilding und in Kampfsportarten wird der Beziehung zwischen Kraft und Körpergewicht durch die Bildung von Gewichtsklassen Rechnung getragen. Ein Sportler mit 75 kg Körpergewicht startet in einer anderen Gewichtsklasse als der mit 95 kg. Daher hat jeder Wettkämpfer Konkurrenten mit ähnlicher Körpermasse, was die Chancengleichheit verbessert. Im Kraft-Dreikampf wird sogar bei einem gleichen Hebeergebnis innerhalb der Gewichtsklasse derjenige zum Sieger erklärt, der beim Wiegen vor dem Wettkampf weniger auf die Waage gebracht hat. Zudem wird in dieser Sportart der Gesamtsieger eines Wettkampfs durch die Berechnung einer relativen Leistung, bei der man das Verhältnis von gehobener Last und Körpergewicht berücksichtigt, ermittelt (sogenannte Wilks-Punkte). Im Kraft-Dreikampf gibt es bei den Männern zehn, bei den Frauen neun Gewichtsklassen, im Gewichtheben acht bzw. sieben. Bei einigen Kräftigungsübungen kann man die relative Kraft direkt aus der erzielten Leistung ablesen, nämlich dort wo das eigene Körpergewicht bewegt werden muss, z. B. beim Klimmzug, beim Barrenstütz (Dips) oder beim Liegestütz. Auch in Sprungleistungen fließt das Verhältnis von Kraft und Körpergewicht direkt ein.

Relative Kraft der Olympischen Goldmedaillengewinner im Gewichtheben der Männer 2008 in Peking; Quelle: Institute of Applied Training Science (IAT) unter www.bvdg-online.com

VERWEISE:

Bei der Ausführung von Übungen im Krafttraining gilt das Prinzip, dass man grundsätzlich über den gesamten Bewegungsbereich eines Gelenks trainiert und Teilbewegungen vermeidet. Den Bewegungsbereich einer Übung nennt man auch R.O.M. (engl. range of motion). Die Forderung nach einem Training über den full R.O.M. ergibt sich aus der Erkenntnis, dass ein Muskel sich in seiner Funktion und Struktur spezifisch an die jeweiligen Anforderungen im jeweiligen Bewegungsbereich (also bei unterschiedlichen Gelenkwinkelstellungen) anpasst. Das bedeutet z. B., dass eine isometrische Halteübung im 90°-Kniewinkel vor allem die Oberschenkelkraft in diesem Winkelbereich trainiert, die Übertragungseffekte auf andere Winkelbereiche (z. B. 120° bzw. 60°) jedoch relativ gering sind. Zudem ist ein Muskel bestrebt, sich in seiner strukturellen Länge an die geforderten Belastungen anzupassen. Dies kann z. B. durch eine Verlängerung (Sarkomeranbau) oder eine Verkürzung (Sarkomerabbau) geschehen. Legt man dem Arm aufgrund einer Verletzung einen Gipsverband an, in dem der Ellbogenwinkel auf 90° fixiert ist, verkürzt sich der Bizepsmuskel strukturell, weil er ständig angenähert ist. Lässt man umgekehrt Mäuse auf einem Laufband ständig bergauf laufen, verlängert sich ihre Wadenmuskulatur, um für die neuen Belastungsbedingungen eine optimale Kraftentwicklung zu ermöglichen.

Trainiert man also nur einen kleinen Bereich einer möglichen Bewegungsamplitude, können Verkürzungen und einseitige Anpassungen eine vielseitige und variable Leistungsfähigkeit des Muskels behindern. Zwar ist es für den Leistungssportler wichtig, bestimmte Winkelbereiche speziell zu trainieren, wenn er gerade diese für seine Wettkampfleistung benötigt. Dennoch ist es mindestens aus gesundheitlicher und verletzungsprophylaktischer Sicht wichtig, im Krafttraining möglichst große Winkelbereiche zu trainieren. Die Muskulatur kann dadurch in jeder Gelenkstellung eine optimale Stabilität und Schutzspannung zur Verfügung stellen. In der Regel ist es aber auch leistungsphysiologisch von Vorteil. Insbesondere Spielsportler, viele Kampfsportler oder Leichtathletik-Mehrkämpfer benötigen aufgrund der vielfältigen Bewegungsmuster im Wettkampf eine optimale Muskelfunktion im gesamten Winkel bereich von Knie-, Schulter-, Hüftgelenk und Wirbelsäule, um sich im Wettkampf effektiv, schnell und variabel bewegen zu können. Im Bodybuilding gilt das Training über den vollen Bewegungsumfang als notwendig für eine harmonische, vollständige Ausbildung der Muskulatur.

Die Anpassung des Nerv-Muskel-Systems an unterschiedliche Bewegungsbereiche im Training hat neben dem Kraftaspekt auch eine deutliche Wirkung auf die Beweglichkeit. Ein Krafttraining über den full range of motion macht also beweglicher. Ein Training an einer Butterfly-Maschine (Brustmuskeltraining) kann z. B. die Beweglichkeit des Schultergelenks verbessern. Tiefe oder Ausfallschritt-Kniebeugen verbessern die Beweglichkeit der Hüftgelenke, Rumpfrotationen die der Wirbelsäule. Ein Krafttraining setzt nur dort die Beweglichkeit herab, wo die Weichteilhemmung durch eine extrem hypertrophierte Muskulatur die Gelenkbewegung behindert. Moderne Leistungsturner und viele Gewichtheber sind allerdings ein Beispiel für die Verbindung einer großen Muskelmasse mit einer hervorragenden Beweglichkeit. Das Vorurteil vom unbeweglichen Kraftsportler passt nur dort, wo einseitig und falsch trainiert wird.

Eine Einschränkung der Forderung nach einem vollen Bewegungsumfang ergibt sich dort, wo die endgradige Gelenkwinkelstellung eine vollständige Entspannung der trainierten Muskulatur bewirkt (z. B. Durchdrücken der Knie an der Beinpresse) oder wo die Sicherheit und Gesundheitsverträglichkeit nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist häufig bei Vorschädigungen oder im rehabilitativen Training der Fall bzw. bei dem Problem einer biomechanischen Zwangslage. In diesen Fällen ist von dem Prinzip eines möglichst großen R.O.M. abzusehen.

VERWEISE:

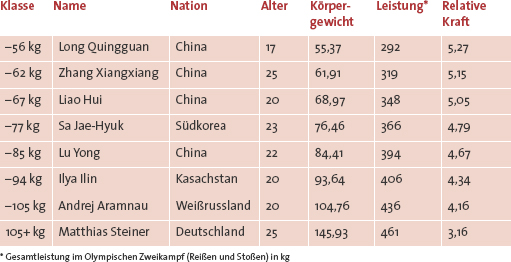

Die Lastintensität im Krafttraining zeigt einen deutlichen Zusammenhang mit der Anzahl der Wiederholungen, die in einer einzelnen Serie bei maximaler Anstrengung möglich sind. Daraus leiten sich die üblichen Trainingsempfehlungen ab, z. B.: »Trainiere mit einem Gewicht, das 80 % deiner Maximalkraft entspricht, und absolviere 8–10 Wiederholungen pro Serie.« Solche Angaben sind zur Orientierung durchaus hilfreich, jedoch haben Studien gezeigt, dass der tatsächliche Zusammenhang eine deutlich größere Schwankungsbreite zeigt als einige Tabellen und Umrechnungsformeln suggerieren.

Ein exakter, zwischen verschiedenen Sportlern gleicher Zusammenhang ist allein deshalb schon unwahrscheinlich, da die Lastintensität sich aus einem Maximalkrafttest ergibt, der andere leistungsphysiologische Voraussetzungen hat als eine Kraftausdauerleistung. Im ersten Fall bestimmen Muskelquerschnitt und neuronale Aktivierung die Leistungsfähigkeit, im zweiten Fall Stoffwechselvorgänge der anaeroben Energiebereitstellung. Überdies ist die Ermüdung der Muskulatur abhängig von ihrem Faserprofil. Weiße Muskelfasern ermüden schnell, rote langsam. Die Verteilung der Muskelfasertypen ist jedoch bei jedem Menschen und jedem Muskel unterschiedlich. Dementsprechend fanden mehrere Studien übereinstimmend eine große Schwankungsbreite möglicher Wiederholungszahlen bei einer gegebenen Lastintensität, die sich sowohl zwischen den einzelnen Testpersonen als auch zwischen den einzelnen Übungen zeigte.

So konnten die Testpersonen bei der Übung Beinpressen bei 80 % MVC wesentlich mehr Wiederholungen absolvieren als beim Latissimus-Ziehen. Bei der Beinpresse lag die durchschnittliche Wiederholungszahl bei 17,5, beim Latissimus-Ziehen bei 9,8 (Marschall & Fröhlich 1999, S. 313, Tab. 2). Auch die Streubreite der Werte innerhalb einer Übung ist grundsätzlich hoch. Unterschiede von 6–10 oder mehr Wiederholungen zwischen einzelnen Testpersonen sind keine Seltenheit (Buskies & Boeckh-Behrens 1999, S. 5, Tab.2). Je weiter sich die Intensität vom maximalen Bereich entfernt, desto geringer ist die Vorhersagbarkeit der möglichen Wiederholungszahl pro Serie. Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich die trainingspraktische Forderung, nicht von einem Wiederholungen-Maximum-Test auf die Maximalkraft zu schließen und sich bei Kenntnis der Maximalkraft nicht an Empfehlungen zur Wiederholungszahl bei bestimmten Intensitäten zu klammern, sondern die subjektive Erschöpfung bzw. die Qualität der Ausführung bei der Festlegung des Serienumfangs zu berücksichtigen. Tabellen zum Zusammenhang von Lastintensität und Wiederholungszahl sind hilfreiche Orientierungen, aus denen jedoch keine Rückschlüsse auf tatsächliche – womöglich exakt errechenbare – Gegebenheiten gezogen werden dürfen.

Durchschnittliche Wiederholungszahlen bei drei unterschiedlichen Belastungsintensitäten in vier verschiedenen Übungen (modifiziert nach Buskies & Boeckh-Behrens 1999, S.6, Tab. 3).

VERWEISE:

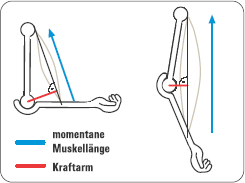

Muskeln bewegen Gelenke. Die Kraft, die ein Muskel entwickeln kann, ist allerdings in hohem Maße von der Winkelstellung des Gelenks abhängig, das er bewegt. Die Winkelstellung beeinflusst die momentane Länge des Muskels und den Hebelarm (= Kraftarm) mit dem er arbeiten kann. Die momentane Länge bestimmt die für eine Kontraktion bedeutsame Überlappung der Filamente des Aktomyosins im Sarkomer, der kleinsten kontraktilen Einheit im Muskel. Bei einer Kontraktion gleiten die Filamente stärker ineinander, während sie bei einer Dehnung auseinander gezogen werden. Bei starker Verkürzung (Endkontraktion) oder starker Dehnung ist infolgedessen die Überlappung der Filamente ungünstig, was dazu führt, dass der Muskel nur wenig Kraft entwickeln kann.

Bei einer leichten Dehnung des Muskels ist die Überlappung jedoch noch günstig und es addieren sich zu der reinen Kontraktionskraft zusätzlich elastische Rückstellkräfte, die die Kraftentwicklung unterstützen. Viele Muskeln können daher in einer leicht gedehnten Stellung (= günstige Überlappung + elastische Rückstellkräfte) eine besonders hohe Kraft entwickeln. Bei starker Verkürzung entfällt der Vorteil elastischer Kräfte und die Filament-Überlappung ist sehr ungünstig. Daher ist in dieser Position (Endkontraktion) die effektive Kontraktionskraft häufig am geringsten.

Der Kraftarm, das heißt der Abstand der Kraftwirkungslinie der Muskelkontraktion zur Gelenkachse wird durch unterschiedliche Winkelstellungen verkürzt oder verlängert. Ein großer Abstand (= langer Kraftarm) bewirkt ein großes (günstiges) Drehmoment, ein geringer Abstand ein kleines (ungünstiges).

Kraftarm- (rot) und Muskellängenänderung (blau) bei unterschiedlichen Gelenkwinkeln bei der Armbeugung (schematisch).

Wie hoch nun die Krafterzeugung des Muskels im jeweiligen Gelenkwinkel unter den genannten Voraussetzungen ist, kann durch Tests ermittelt werden. Diese Tests ergeben die Kraftkurve eines Muskels (siehe Diagramm). Wie die Kraftkurve sich in der Bewegung einer Last tatsächlich auswirkt, hängt allerdings zusätzlich von der Länge des Lastarms ab, d. h. vom Abstand des Lastschwerpunkts zur Gelenkachse. Der Bizeps hat z. B. die größte Kraftentwicklung im 90°-Ellbogenwinkel (Zatsiorsky 1996, S. 74). Beim Bizepscurl mit senkrecht herabhängendem Oberarm ist in diesem Gelenkwinkel allerdings auch der längste Lastarm wirksam, was den muskelphysiologischen Vorteil aufhebt.