- -

- 100%

- +

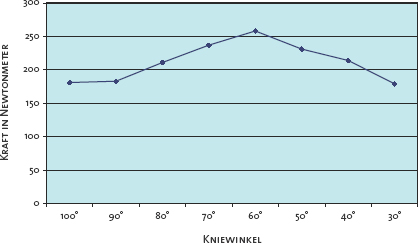

Im Training ist die Kenntnis der Kraftkurven von Muskeln nützlich, um den Widerstand gezielt auf Schwachpunkte im Bewegungsablauf zu konzentrieren (z. B. Prinzip der Spitzenkontraktion) oder ihn an die Kraftkurve anzupassen, damit in jedem Gelenkwinkel eine maximale Ausbelastung des Muskels ermöglicht wird. Letzteres wird durch Exzenter-Vorrichtungen an Kraftmaschinen angestrebt.

Kraftkurve der Beinstreckerkraft im Sitzen (offenes System)

VERWEISE:

Große Muskeln bestehen aus vielen Tausend Muskelfasern. Die Muskelfasern enthalten Myofibrillen, die sich zusammenziehen können und dadurch eine Kontraktion des Gesamtmuskels bewirken. Doch haben die Muskelfasern unterschiedliche Eigenschaften, nach denen sie eingeteilt werden. Es gibt rote Muskelfasern, die sich nur langsam zusammenziehen, dafür aber eine große Ausdauer besitzen. Ihre Farbe entsteht durch das Myoglobin, das einen innerzellulären Sauerstoffspeicher darstellt. Die roten Fasern haben ein ausgeprägtes Potential zur aeroben Energiegewinnung. Die weißen Muskelfasern ziehen sich schneller zusammen, ermüden aber auch früher als die roten Fasern. Sie sind für eine anaerobe Energiegewinnung ausgelegt, die ohne Sauerstoff abläuft, dafür mit einer erheblichen Milchsäurebildung einhergeht. Unter den weißen Fasern unterscheidet man Typ-IIa und Typ-IIx. Die IIx-Fasern sind die schnellsten Fasern, während die IIa-Fasern etwas langsamer sind, dafür aber auch etwas später ermüden. Die Verteilung der unterschiedlichen Fasertypen in der Muskulatur ist von Mensch zu Mensch und von Muskel zu Muskel verschieden.

Viele Muskeln haben ein annähernd ausgewogenes Verhältnis von roten zu weißen Fasern, andere zeigen ein Überwiegen eines bestimmten Fasertyps. Extreme Verhältnisse können 90:10 betragen, d. h. 90 % der Gesamt fasern gehören zu Typ I oder Typ II. Die Faserverteilung ist genetisch festgelegt. Ein hoher Anteil weißer Muskelfasern ist sehr günstig für Schnellkraftsportler, z. B. Springer, Gewichtheber oder Kugelstoßer. Ein hoher Anteil roter Fasern begünstigt Ausdauerleistungen, z. B. Marathon, Triathlon oder Skilanglauf. Durch sportliches Training ist es möglich, Muskelfasern in ihren Nachbartypus umzuwandeln, insbesondere Typ-IIx in Typ-IIa. Eine Erhöhung des Anteils an Typ-II-Fasern ist nach heutigem Kenntnisstand durch Training nicht zu erreichen. Lediglich eine völlige Ruhigstellung, z. B. im Gipsverband, kann vorübergehend eine Fasertransformation in Richtung des schnell zuckenden, weißen Typus erzeugen. Wird die ruhig gestellte Muskulatur dann wieder ihren gewohnten Belastungen ausgesetzt, findet eine Re-Transformation in den langsameren Fasertyp statt.

Daher brauchen insbesondere Schnellkraftsportler eine gute Veranlagung in Form eines genetisch bedingten hohen Anteils an weißen Muskelfasern in ihrer leistungsbestimmenden Muskulatur. Beim Bodybuilding hingegen scheint die anlagebedingte Faserverteilung keine so bedeutende Rolle zu spielen wie z. B. im Gewichtheben, da bei erfolgreichen Bodybuildern z. T. sehr hohe Anteile roter Muskelfasern gefunden wurden. Für das Training der weißen Muskelfasern müssen hohe Lasten bewegt werden oder mittlere Lasten mit explosiven Krafteinsätzen, da ihre Rekrutierungsschwelle hoch ist. Für das Training roter Muskelfasern, die eine niedrige Rekrutierungsschwelle haben, ist die Kontraktionsdauer der entscheidende Faktor.

Somit gibt es keine ideale Trainingsintensität, um das gesamte Faserspektrum intensiv zu trainieren. Vielmehr muss eine Methodenkombination angewendet werden, um sowohl die roten wie die weißen Fasern zu einem Muskel- und Leistungszuwachs zu zwingen. Um zumindest möglichst viele Fasern in die Belastung einzubeziehen, muss das Trainingsgewicht mindestens 80–85 % der Maximalkraft betragen. Wird die Serie bis zur Erschöpfung trainiert und nachfolgend das Gewicht reduziert, um durch weitere Wiederholungen auch die roten Fasern zu ermüden, dürfte eine breite Wirkung zu erwarten sein.

Neben den genannten Fasertypen I, IIa und IIx gibt es noch den Typ IIc. Dieser Mischtyp ist vermutlich in einem Wandlungsprozess begriffen und spricht für die Anpassungsfähigkeit des Typenspektrums. Beim normalen Erwachsenen beträgt der Anteil dieser Fasern nur etwa zwei Prozent.

VERWEISE:

Das Nervensystem kann nicht jede einzelne Muskelfaser getrennt aktivieren. Vielmehr versorgt ein motorischer Nerv eine große Anzahl von Muskelfasern. Wenn dieser Nerv den Befehl zur Anspannung übermittelt, kontrahieren alle angeschlossenen Muskelfasern. Dieses funktionelle System eines motorischen Nervs und »seiner« Muskelfasern nennt man eine motorische Einheit (im folgenden ME genannt). Die Einbeziehung einer ME in den Kontraktionsvorgang heißt Rekrutierung. ME bestehen immer aus dem gleichen Fasertyp, d. h. entweder aus roten, langsamen Typ-I-Fasern oder aus weißen, schnell zuckenden Typ-IIFasern. Die Einheiten vom Typ-I sind kleiner als die vom Typ-II, d. h. sie besitzen weniger Muskelfasern. Kleine ME werden insbesondere für die Feinsteuerung von Bewegungen eingesetzt, während bei großräumigen, kraftvollen Muskeleinsätzen die großen ME zugeschaltet werden müssen. Wenn ein Muskel sich langsam mit immer stärkerer Kraft anspannt, werden zunächst die kleinen Typ-I-Einheiten aktiviert. Mit zunehmender Kontraktionsstärke folgen die größeren Typ-I-Einheiten, dann die kleineren Typ-II-Einheiten, und schließlich die größten ME (ebenfalls Typ-II) mit ihrem sehr hohen Faser- und Kraftpotential. Da diese Reihenfolge der Faseraktivierung von dem amerikanischen Neurophysiologen Elwood Henneman 1965 ausführlich beschrieben wurde, nennt man dieses Phänomen auch das Henneman’sche Rekrutierungsprinzip.

Spannt sich der Muskel mit einer geringen Kraft an, werden also nur Typ-I-Fasern aktiviert. Erst bei sehr hohen Krafteinsätzen werden auch die größten Typ-II-Einheiten zugeschaltet. Das bedeutet für die Trainingspraxis, dass man nur mit hohen Gewichten das gesamte Faserprofil in das Training einbeziehen kann. Da die Typ-I-Fasern allerdings ausdauernder sind als die Typ-II-Fasern, müssen sie auch länger angespannt werden, um eine trainingswirksame Erschöpfung herbeizuführen. Das bedeutet, dass mit kurzzeitigen, hohen Krafteinsätzen vorwiegend die Typ-II-Fasern trainiert werden, mit länger andauernden, niedrigeren Krafteinsätzen vorwiegend die Typ-I-Fasern.

Da die Kontraktionszeiten für die Kraftentwicklung bei den einzelnen Fasertypen allerdings unterschiedlich lange dauern, ist die verzögerte Rekrutierung der großen ME nicht gleichzusetzen mit dem Moment ihres Kraftbeitrags im Anspannungsprozess. Die Typ-IFasern benötigen nämlich mehr als doppelt soviel Zeit zur Kontraktion wie die Typ-IIx-Fasern und deutlich mehr als die IIa-Fasern. Inwieweit nun bei sehr schnellkräftigen Bewegungen im Sport die schnell zuckenden Muskelfasern früher bzw. selektiv aktiviert werden können, ist noch nicht ausreichend geklärt. Es wäre ja für sehr schnelle Muskelanspannungen wünschenswert, dass die schnell zuckenden Fasern sofort aktiviert werden und nicht erst der umständliche Weg über das Größenordnungsprinzip der Rekrutierung genommen werden müsste. Bei Katzen und Fischen wurde bei Jagd- bzw. Fluchtbewegungen eine selektive Aktivierung schnell zuckender ME bereits bewiesen. Eventuell wird hierfür die Aktivierung langsamer ME vom Zentralnervensystem gehemmt und dadurch das Henneman-Prinzip außer Kraft gesetzt. Zumindest wird die Steilheit des Kraftanstiegs einer Kraft-ZeitKurve, die als Maß für die Schnellkraftfähigkeit gilt, im Wesentlichen durch die Kontraktion der schnell zuckenden Fasern bestimmt. Eine schnellstmögliche Einbindung dieser ME in den Anspannungsprozess ist für eine schnellkräftige Bewegung also leistungsbestimmend.

VERWEISE:

Die intensive Aktivierung vieler Fasern eines Muskels mit hohen Frequenzen ist eine günstige Voraussetzung für einen effektiven Trainingsreiz. Durch elektromyographische Messungen (EMG), bei denen Elektroden auf oder in den Muskel gebracht werden, kann die relative Höhe der Aktivierung bestimmt werden. Das heißt, dass man mit dieser Methode messen kann, bei welcher Übung bzw. Übungsausführung ein Muskel besonders intensiv aktiviert wird. Im Zuge von EMGUntersuchungen stellten die Wissenschaftler Wolfgang Buskies und Wend-Uwe Boeckh-Behrens die Empfehlung für sogenannte Endkontraktionen auf ein solides Fundament. Eine Endkontraktion ist die Muskelanspannung am Ende der konzentrischen Bewegungsbahn einer Übung, wenn Ursprung und Ansatz des Muskels maximal angenähert sind (z. B. oberste Position der Hantel beim klassischen Bizepscurl). Die Autoren stellten fest, dass bei vielen Beuge- und Zugbewegungen (z. B. Beincurl, Latzug) die muskuläre Aktivierung in der Endkontraktion am höchsten ausfällt und empfehlen daher, bei diesen Übungen an jede normale Wiederholung 3–5 Endkontraktionen mit minimaler Bewegungsamplitude anzuschließen. Bei Druck- und Streckbewegungen (z. B. Bankdrücken, Trizepsdrücken) findet in vielen klassischen Übungen die maximale Aktivierung nicht in der Endkontraktion, sondern in der gedehnten, frühen Phase der konzentrischen Bewegungsbahn statt. Für diese Übungen werden pro Wiederholung kleine Teilbewegungen in der gedehnten Position empfohlen (Boeckh-Behrens & Buskies 2005, S. 102–106).

Der Ansatz, in der Phase der maximalen Aktivierung länger zu belasten, findet sich schon seit vielen Jahrzehnten in den Weider-Trainingsprinzipien als Peak-Contraction-Principle (Prinzip der Spitzenkontraktion). Es wird empfohlen, die Lastbedingungen einer Übung so zu gestalten, dass in der maximalen Verkürzung des Muskels die höchste Belastung (und damit eine maximale Aktivierung) auftritt. Durch ein kurzes isometrisches Verharren in dieser Position bei jeder Wiederholung kann dann ein besonders hoher Trainingsreiz gesetzt werden. Ein Praxisbeispiel: Beim normalen Langhantel-Bizepscurl im Stehen ist die Aktivierung trotz Endkontraktion durch den kurzen Lastarm am obersten Punkt der Bewegung gering. Durch ein Vorneigen des Oberkörpers (mit angelegten Oberarmen) oder eine Durchführung am Seilzug (Zug von vorn unten) lässt sich die höchste Belastung in den Bereich der Endkontraktion lenken (siehe Foto).

IDurch ein Bizepstraining am Seilzug kann der höchste Widerstand in die Position der maximalen Verkürzung gesetzt werden.

Beide Prinzipien (Endkontraktion, Spitzenkontraktion) haben den Vorteil einer erhöhten Aktivierung des Muskels, der für die Effektivität eines Hypertrophietrainings (Massezuwachs) und Kraftausdauertrainings sinnvoll eingesetzt werden kann. Für andere Zielsetzungen (Schnellkraft, intramuskuläre Koordination) oder im Training sportartspezifischer Bewegungsabläufe macht die gezielte Betonung dieses Teilbereichs der Bewegungsbahn häufig keinen Sinn. Es ist vor allem ein Ansatz für den Bereich Fitnesstraining und Bodybuilding und kann zudem als Variation im Grundlagentraining eingesetzt werden. Zu dem Prinzip der Teilbewegungen in der Dehnstellung ist anzumerken, dass auch einige Streckübungen (nicht nur Beuge- und Zugübungen) in der Endkontraktion ihre höchste Aktivierung haben, z. B. Beinstrecken am Gerät oder die Trizepsübung »Back-Kicks« (der Oberarm wird bei vorgeneigtem Oberkörper in der Waagerechten gehalten). In welchem Teil der Bewegungsbahn die höchste Aktivierung eintritt, ist also immer von der spezifischen Form der Übungskonstellation abhängig.

VERWEISE:

Die meisten Menschen sind Rechtshänder und schreiben daher mit der rechten Hand. Ist man aufgrund einer Verletzung der rechten Hand gezwungen, mit der linken Hand zu schreiben, so geht dies meist überraschend gut, wenn man bedenkt, dass man es nicht geübt hat. Diese Übertragung von Trainingsreizen auf die Gegenseite nennt man einen kontralateralen Transfer bzw. Crossing-Effekt. Dass diese Übertragungen stattfinden, ist für das koordinative Lernen gut belegt. Sie beziehen sich sowohl auf die Hände bzw. Arme als auch auf die Füße bzw. Beine.

Das Phänomen des kontralateralen Transfers wird über die Ausbreitung von Nervenimpulsen auf die Gegenseite während einer Übung erklärt bzw. über die Ausbildung generalisierter motorischer Bewegungsprogramme, die – einmal erlernt – variabel eingesetzt werden können. Bei einem Krafttraining kann man während der Übungsausführung mit dem rechten Arm auch eine Muskelaktivierung im linken Arm messen. Diese liegt jedoch normalerweise unterhalb einer trainingswirksamen Reizschwelle, z. B. bei 20 % MVC (Hollmann & Hettinger 2000, S. 232). Dennoch sind auch im Krafttraining kontralaterale Effekte – also Kraftzuwächse – bei einem einseitigen Training erzielt worden. Diese erklären sich allerdings vorrangig über koordinative Effekte, weniger über eine Muskelhypertrophie. Kraftleistungen hängen bekanntlich in hohem Maße von der inter- und intramuskulären Koordination ab. Daher muss der koordinative Lerneffekt für die Gegenseite sich auch auf Kraftleistungen günstig auswirken.

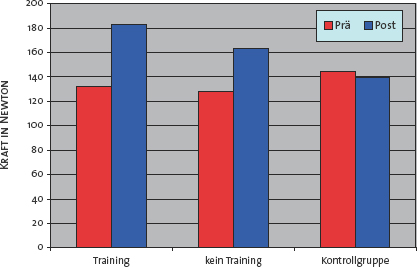

Insbesondere im rehabilitativen Training, z. B. nach Verletzungen, wenn die betroffene Extremität geschont werden muss, bietet sich ein kontralaterales Training an, um die schonungsbedingten Kraftverluste in Grenzen zu halten. Ist ein Kraftgewinn bzw. die Minderung eines Kraftverlusts durch kontralaterales Training erwünscht, so sollte mit hoher Intensität (= schweren Gewichten) und maximaler Anstrengung trainiert werden, da hierdurch eine höhere Aktivierung der nicht-trainierenden Seite erzielt werden kann und die Kraftgewinne deutlich höher liegen als bei niedrigen Belastungsintensitäten. Kraftsteigerungen in Größenordnungen von 50 % des Zuwachses der trainierten Gegenseite oder mehr sind auf der nicht-trainierten Seite möglich. Außer im medizinischen Bereich lassen sich koordinative Lerneffekte durch den kontralateralen Transfer im Nachwuchstraining ausnutzen, z. B. bei Springern, Kugelstoßern oder im Schusstraining von Fußballern. Ein beidseitiges Üben soll schnellere und differenziertere Lernerfolge bringen und die Bewegungsqualität der Leistungsseite günstig beeinflussen.

Kraftgewinn der Plantarflexoren nach einem vierwöchigen, hochintensiven und unilateralen Krafttraining mit 6x6 maximalen Kontraktionen. Dargestellt sind die Effekte auf das trainierte Bein (Training), das nicht-trainierte Bein (kein Training) und auf beide Beine der Kontrollgruppe (Datenquelle: Fimland et al. 2009, S. 726, Tab. 1).

VERWEISE:

Muskelkater sind Muskelschmerzen, die einige Stunden bzw. am Folgetag nach einer ungewohnten muskulären Anstrengung auftreten und bis zu sieben Tage anhalten können. Die Ursache der Schmerzen sind Mikroverletzungen in der Binnenstruktur der Muskelfaser, die zu Gewebeschwellungen und Reizung der Schmerzrezeptoren führen. Die verkaterte Muskulatur schmerzt bei Bewegung und höhere Muskelanspannungen werden gemieden. Ungewohnt hohe Lasten, eine ungewohnt lange Anspannung, Belastungen in ungewohnten Gelenkwinkelstellungen und neue, koordinativ anspruchsvolle Übungen mit kräftigen Muskelkontraktionen führen zu Muskelkater. Insbesondere die exzentrische, abbremsende Phase von Bewegungen löst die Mikroverletzungen aus. Daher sind exzentrische Belastungen wie Bergabgehen, Landungen nach Sprüngen, abrupte Abstoppbewegungen beim Laufen oder das betont langsame Herablassen des Gewichts beim Krafttraining mit sehr hohen Lasten besonders muskelkaterträchtig.

Da es sich um eine Gewebsschädigung handelt, sollte unter Muskelkater kein hartes Training der betroffenen Muskeln stattfinden. Einerseits würden die Wiederherstellungsprozesse behindert, andererseits wäre keine volle Kraftentwicklung möglich, was die Trainingseffektivität herabsetzt. Lockere, aerobe Belastungen sind jedoch erlaubt, fördern die Regeneration und reduzieren die Schmerzen. Von intensiven Dehnübungen ist abzuraten. Die Muskulatur, die nicht verkatert ist, kann natürlich trainiert werden.

Die von einem Muskelkater betroffenen Muskelfasern werden in der Regenerationsphase vollständig wiederhergestellt. Es findet keine Vernarbung statt, so dass das Gewebe nach dem Abklingen der Symptome seine volle Funktion und Belastbarkeit wiedererlangt. Muskelkater ist also nicht schädlich und zieht keine negativen Folgen nach sich. Allerdings ist es auch ein verbreiteter Irrtum anzunehmen, dass ein Training nur dann effektiv sei, wenn es einen Muskelkater auslöst. Bei gewohnten Übungen kann durch eine progressive Belastungssteigerung sehr wohl ein positiver Anpassungsreiz hinsichtlich Kraft- und Massezuwachs gesetzt werden, ohne dass Muskelschmerzen nach dem Training auftreten. Andererseits darf bei einem Auftreten von Muskelkater-Symptomen durchaus angenommen werden, dass die vorangegangene Trainingseinheit überschwellige Reize enthielt, und somit eine Anpassungsreaktion in Form einer Superkompensation erfolgt.

Muskelkater ist ein harmloser Begleiter des Krafttrainings, sofern man ihn auskuriert. Stehen neue, ungewohnte Trainingsübungen auf dem Programm lässt er sich kaum vermeiden. Dehnübungen vor oder nach dem Training sind als Schutzmaßnahme unwirksam. Die beste Möglichkeit zur Prophylaxe bietet ein behutsames Heranführen des Sportlers an ungewohnte Belastungen und höhere Intensitäten, d. h. neue Übungen mit wenig Gewicht ausführen lassen, gewohnte Übungen nur langsam steigern.

VERWEISE:

Wenn wir von einem im physiologischen Sinne starken Menschen sprechen, meinen wir normalerweise jemanden, der über eine hohe Maximalkraft verfügt. Wir beobachten seine Fähigkeit, besonders schwere Gegenstände bewegen zu können. Dies zeigt sich im Sport insbesondere bei Gewichthebern, Kraft-Dreikämpfern oder Teilnehmern von »Strong-Men-Wettbewerben«. Im Alltag verfügen häufig Bauarbeiter, Arbeiter in der Industrie oder Möbelpacker über eine hohe Maximalkraft. Sie gilt als Basisgröße der Kraft, da sie maßgeblich auch die Kraftausdauer und Schnellkraft beeinflusst. Die Maximalkraft ist die höchstmögliche, willkürliche Anspannung (Kontraktion), die ein Muskel erzeugen kann. Sie ist abhängig von der Ansteuerung des Muskels durch das Nervensystem (neuronale Komponente) und von seiner materiellen Struktur, d. h. von seiner Masse und der Packungsdichte der krafterzeugenden Proteinfilamente (Myofibrillen). Daher kann man die Maximalkraft über zwei Wege steigern:

Erstens über eine Verbesserung der neuronalen Ansteuerung des Muskels durch das Nervensystem und zweitens über eine Erhöhung seiner Masse, die sich in einer Vergrößerung seines physiologischen Querschnitts zeigt. Wer also seine Maximalkraft erhöhen will, muss beide Komponenten trainieren, was zwei unterschiedliche Trainingsmethoden erfordert.

Für eine Verbesserung der neuronalen Ansteuerung eines Muskels werden extrem hohe Gewichte verwendet, die etwa 90–100 % der aktuellen Maximalkraft des Trainierenden entsprechen. Diese können nur ein- bis dreimal ohne Pause hintereinander bewegt werden, weshalb die Belastungsdauer der einzelnen Hebeserie extrem gering ist (ca. 5– 15 Sekunden). Es verbessert sich hierdurch jedoch die Fähigkeit, möglichst viele Muskelfasern eines Muskels einzusetzen (Rekrutierung), diese möglichst gleichzeitig anzuspannen (Synchronisation) und zudem die eingesetzten Fasern mit einer schnellen Abfolge von Nervenimpulsen »zu bombardieren« (Frequenzierung). Dies sind die Faktoren, die die so genannte intramuskuläre Koordination verbessern.

Für eine Erhöhung der Muskelmasse, also der krafterzeugenden Proteinstrukturen, ist es notwendig, eine etwas längere Seriendauer zu erreichen. Eine hohe Muskelmasse wird durch die Kombination von hohen Gewichten und einer Seriendauer von mindestens 20–30 Sekunden erreicht. Daher sollten die Gewichte im Bereich von 70–85 % der aktuellen Maximalkraft des Trainierenden liegen und etwa 8- bis 12-mal bewegt werden können.

Die zwei Formen der Maximalkraftsteigerung wendet man im Rahmen einer Periodisierung abwechselnd an, meist mit einer Schwerpunktsetzung der einen oder anderen Methode für mehrere Wochen. Anfänger beginnen immer zunächst mit einem Muskelaufbautraining zur Vermehrung der Muskelmasse, bevor Methoden zur Verbesserung der intramuskulären Koordination trainiert werden, da Letztere den Bewegungsapparat sehr stark belasten, was beim Anfänger zu Verletzungen führen kann.