- -

- 100%

- +

• Se cuestiona, por otro lado, que no parece haber un balance entre los costos y los beneficios de suscribir estos tratados, puesto que el aumento en la atracción de inversión extranjera, argumento central de los países importadores de capital para embarcarse en la suscripción de AII, no parece ser estadísticamente significativo, mientras que los costos del sistema para estos países son bastante visibles y concretos35.

• Se cuestiona el llamado efecto paralizante (chilling effect) de los AII sobre el derecho a regular que tienen los Estados, y una consecuente pérdida de flexibilidad regulatoria. En efecto, se argumenta que el temor por una demanda y por una indemnización basada en una serie de estándares grises de comportamiento conlleva necesariamente una suerte de autocensura de los países a la hora de tomar decisiones necesarias para la promoción de otros objetivos de política pública (como la protección del medio ambiente o de la salud).

• Se cuestiona, en general, la inconveniencia de tener adjudicadores internacionales privados decidiendo sobre asuntos públicos de política doméstica36.

• Han hecho carrera de manera oficial las criticas frente a la inconsistencia de las decisiones arbitrales (decisiones distintas e incluso opuestas para casos equivalentes), la falta de transparencia y publicidad de los procedimientos (hay laudos o decisiones intermedias que jamás son conocidos por los actores sociales) y los costos “exagerados” del mismo (los costos legales de cada litigio, según la UNCTAD, suman un promedio de 4 millones de dólares para cada una de las partes)37.

• Se destaca también la enorme dificultad del ejercicio de prevención. En efecto, la aparente ausencia de predictibilidad sobre el alcance de los estándares de trato, fuertemente dependiente de los individuos que compongan el tribunal, aunada a la carencia de reglas claras sobre los daños que eventualmente deberá pagar un Estado, hacen de los AII un instrumento complejo de aplicar incluso para Estados que expresamente desean hacer las cosas con arreglo a sus compromisos estatales previamente adquiridos.

• Se controvierte el hecho de que en este sistema los Estados pueden perder o no perder, pero jamás ganar. En efecto, hay una delicada discusión sobre la posibilidad de “contrademandar” y sobre el alcance que puede tener una decisión arbitral al identificar obligaciones violadas por los inversionistas (las cuales no están consignadas en el AII mismo, sino en leyes domésticas y probablemente en otros tratados internacionales distintos). Algunos ven las contrademandas como un imposible jurídico del derecho internacional (los inversionistas nunca comprometieron su voluntad cuando los Estados decidieron suscribir el AII); otros lo ven como la manera individual más efectiva para balancear el sistema (al equilibrar los incentivos de los intervinientes en el litigio)38.

• Se cuestiona la homogeneidad existente en los miembros del cuerpo arbitral que se ha visto tradicionalmente nombrado para la resolución de estos casos. En efecto, se han hecho análisis robustos sobre su nacionalidad, etnia, género, relaciones de amistad, etc., que abren preguntas sobre una aparente ausencia de pluralismo y contacto con las realidades locales de muchos de los adjudicadores. Sin ir más allá, basta ver los reportes del CIADI que muestran que la gran mayoría de árbitros, tanto históricos como en los últimos años, son nacionales de los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Suiza y Canadá (y en general, todos los primeros puestos son ocupados por nacionales de países desarrollados)39.

• Hay también discusiones sobre el potencial carácter discriminatorio a la inversa de los AII, donde se argumenta que terminan por dar a los inversionistas extranjeros un mejor derecho, incluso que aquel que se les otorga a los inversionistas domésticos.

• Hay, por último, discusiones y críticas sobre los privilegios excesivos que aparenta tener el régimen internacional de protección de las inversiones sobre otros regímenes internacionales de protección de otros objetivos considerados incluso más valiosos: así, por ejemplo, se cuestiona que la norma general de procedibilidad en materia de derechos humanos requiera el agotamiento de los recursos judiciales internos, mientras que la protección del inversionista no lo requiere; o que las cláusulas de supervivencia de los tratados de inversión sean radicalmente más largas que las de otros tratados en casos de denuncia o terminación de los mismos.

Ahora bien, desde la otra orilla, sin desconocer la necesidad de hacer reformas (hoy prácticamente nadie lo niega), hay quienes alertan sobre una posible reacción exagerada frente a las críticas. Quienes defienden esta posición reconocen que el arbitraje de inversiones ha efectivamente cumplido con otorgar a los inversionistas y a los Estados un foro para resolver disputas de forma pacífica. En efecto, la inexistencia de foros de adjudicación independientes, como los propuestos por el arbitraje de inversiones, podría generar una mayor —y peor— litigiosidad “entre países” y un potencial regreso a la llamada “diplomacia de los buques”, en virtud de la cual las diferencias de Estados con inversionistas se arreglaban de forma bélica o cuasi bélica y definitivamente no jurídica. En este orden de ideas, controvierten las llamadas reformas sistémicas o estructurales y abogan más bien por el ajuste quirúrgico e incremental de las críticas más sobresalientes.

4.2. Las reacciones de los países alrededor del globo

Frente a las críticas y defensas esgrimidas, los países han reaccionado de varias maneras. So pena de errar en mi interpretación personal de las reacciones de países soberanos, a continuación, menciono las respuestas de varios países, empezando por las dos más opuestas y luego explico todas las alternativas intermedias:

La posición más conservadora ha sido generalmente defendida por países como Japón y Suiza. Ambos son exportadores netos de capital, son el país de origen de varias empresas demandantes y pocas o ninguna vez han estado del lado receptor de arbitrajes. Defienden una reforma pausada, caso a caso, centrada en negociaciones bilaterales y anotan los riesgos de cualquier reforma de mayor impulso o alcance.

La posición diametralmente opuesta aboga, al contrario, por el fin del sistema de arbitrajes internacionales de inversión. Varios Estados latinoamericanos han reaccionado con vehemencia y han denunciado el Convenio CIADI: Bolivia en 200740, Ecuador en 200941 y Venezuela en 201242. Nicaragua también amenazó con denunciar el convenio del CIADI, pero finalmente no lo hizo. Estos Estados latinoamericanos han decidido además denunciar sus tratados internacionales de inversión, con distintos grados de efectividad y éxito43. Ecuador, por ejemplo, decidió denunciar sus más de treinta AII, y solo lo hizo parcialmente (denunció varios tratados con países pequeños, pero hasta hoy mantiene sus tratados con los Estados Unidos, Alemania y Francia, por ejemplo)44. En el otro lado del globo, también países como Suráfrica, Indonesia y Sri Lanka han decidido terminar sus tratados y su relación con el sistema45.

Frente a estas dos opciones opuestas, la mayoría de los países han abogado por posiciones intermedias, más o menos cercanas a las anteriores. En Europa, por ejemplo, también han existido reacciones importantes al arbitraje internacional de inversiones. Europa es hoy, quizás, el principal defensor de una reforma sistémica que abarque y resuelva las críticas al sistema de manera integral. Esta posición ha estado determinada tanto por desarrollos políticos en varios países de la Unión como jurídicos en el Tribunal Europeo de Justicia (TEUJ). En primer lugar, en la negociación y celebración del Acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), y especialmente del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA, por su sigla en inglés) —dos grandes acuerdos comerciales con capítulos de protección de las inversiones—, las organizaciones no gubernamentales, los medios, los partidos políticos y, posteriormente, también los representantes de algunos Estados, se opusieron de manera férrea a la inclusión de los mecanismos de arbitraje de inversión en los nuevos acuerdos comerciales46. En segundo lugar, recientemente, el TEUJ determinó —en el caso República Eslovaca v. Achmea BV— que una disposición en un AII celebrado entre los Estados miembros de la UE que permita a los inversionistas de un Estado miembro de la UE demandar en arbitraje de inversiones a otro Estado miembro de la UE era incompatible con la legislación de la UE porque escapaba del sistema judicial europeo y afectaba negativamente los principios de cooperación sincera y confianza mutua entre los Estados del bloque47. Esta decisión ha sido interpretada como una orden de terminación de todos los AII intraeuropeos. Con respecto a los tratados “extraeuropeos” (es decir, entre un país de la UE y un país externo a ella), aún más recientemente, el TEUJ revisó la legalidad, frente al sistema jurídico comunitario, del capítulo de inversiones del CETA (el acuerdo entre Canadá y la UE). El TEUJ avaló la existencia de dicho tratado de protección —y de su consecuente sistema de solución de controversias—, pero lo sujetó a reglas y estándares especialmente altos. Aún es muy pronto para saber sus implicaciones frente a otros tratados “extraeuropeos”, más viejos, que no cumplen con dichas reglas y estándares altos. Esta decisión, y las interpretaciones y efectos a las que dé lugar, es de la mayor importancia por sus potenciales ramificaciones en la estructura y supervivencia del derecho internacional de las inversiones. Por ahora, los negociadores europeos de AII han salido a buscar reformas integrales y equilibrios difíciles, con un esquema progresivo de reemplazo de los actuales tribunales arbitrales con un esquema de jueces, bajo un modelo de corte permanente de inversiones (este modelo ha sido promovido de manera decidida, tanto a nivel bilateral como plurilateral, por la UE y por otros socios como Canadá). La Unión Europea es en estos momentos, por supuesto, uno de los actores clave para el futuro del sistema.

Otro actor clave, nadie lo duda, es Estados Unidos. Y su posición actual confunde a todos los expertos alrededor del mundo. Por un lado, los EE. UU. siempre han sido defensores férreos del sistema. Siendo la economía más grande del mundo y un país que exporta capital a todos los demás países del planeta (salvo aquellos que por razones políticas son sancionados), siempre ha usado de manera efectiva el arbitraje de inversiones: los inversionistas de nacionalidad norteamericana han iniciado el mayor número histórico de arbitrajes, mientras que el Estado federal no ha perdido su primer caso. Aun así, la administración Trump considera el arbitraje de inversiones como un incentivo indebido a las empresas norteamericanas para instalarse fuera del territorio de los EE. UU. En efecto, alega que en otros países obtendrán una protección mayor que la que les ofrecen las leyes de los EE. UU., de modo que, entre otras cosas, preferirán salir del país y relocalizar sus procesos de manufactura en otros países (como, por ejemplo, en México). La inconsistencia aparente entre estas dos posiciones internas ha dado lugar, cómo no, a respuestas de política igualmente inconsistentes: por un lado, el nuevo NAFTA (llamado USMCA) da una estocada al arbitraje de inversiones entre los tres países de Norteamérica: acaba con el sistema entre EE. UU. y Canadá, y lo restringe drásticamente entre EE. UU. y México (por ejemplo, elimina en la práctica el estándar de TJE y exige el agotamiento de recursos internos, dos cosas impensables para la posición tradicional de EE. UU. anterior). Sin embargo, por el otro lado, Estados Unidos se ha opuesto de manera indirecta a las pretensiones de la UE de lograr una reforma sistémica. Considera sus desarrollos con México y Canadá como específicos para sus dos vecinos y promueve posiciones muy moderadas de reforma en los foros multilaterales. La gran incógnita consiste en saber si la nueva aproximación de EE. UU. al arbitraje de inversiones es “flor de un día” y una posición del Gobierno actual, o refleja un cambio permanente que la hará una nueva posición de Estado.

Dentro de este escenario cambiante, en el que los países buscan acomodarse diariamente, destaca también la posición de Brasil. Este país siempre ha sido original en su aproximación al derecho internacional de las inversiones (por no decir en sus aproximaciones al derecho internacional económico en general). En efecto, nunca entró al sistema. Brasil nunca ratificó ningún AII, lo cual deriva de una férrea oposición al arbitraje de inversiones en su parlamento (a pesar de que su Gobierno alcanzó a negociar varios de ellos). Brasil ha propuesto de manera permanente un modelo de tratado de inversiones radicalmente distinto al del resto del mundo, en el que no se habla de protección de inversiones y se pone el acento en temas de facilitación y cooperación para los inversionistas (temas usualmente ignorados en el modelo habitual de AII).

Así, las respuestas a las críticas y propuestas de reforma están todas actualmente sobre la mesa: grandes iniciativas multilaterales para la creación de cortes internacionales que reemplacen el arbitraje (y sus potenciales problemas), planes de acción para la reforma con distintas alternativas de acción para los Estados: renegociación, interpretación conjunta, cooperación, etc.48, o reformas quirúrgicas, eminentemente bilaterales, para aspectos concretos, más rápidos y tempranos.

Lo cierto es que las opciones de reforma aún están lejos de estar definidas y aprobadas por todos los Estados. ¿Cuál ha sido la situación y la posición de Colombia en estas discusiones?

4.3. El caso colombiano

Colombia ha tenido una experiencia inusual con el arbitraje internacional de inversiones. Por un lado, su entrada al sistema ha sido particularmente tardía: Colombia comenzó a ratificar AII cuando sus vecinos y homólogos ya llevaban varios años haciéndolo. Una imposibilidad constitucional frenó la entrada de Colombia al régimen de protección de las inversiones por varios años: de hecho, la Constitución Nacional permitía la expropiación sin compensación por razones de interés social, lo cual hacía naturalmente incompatible el estándar fundamental de expropiación de los AII con el texto de la Constitución (un primer tratado con Perú, por ejemplo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por esta razón). Fue necesaria una reforma constitucional que establecía el principio general de la compensación en caso de expropiación para que el país se embarcara en la ratificación de nuevos acuerdos. Esta circunstancia, sin embargo, hace que Colombia tenga hoy un número relativamente menor de AII en vigor: solo 15 (y dos más en revisión de la Corte Constitucional para el momento de este escrito) frente a los más de 50 que tienen Chile, Argentina o Cuba, por ejemplo.

Colombia llegó tarde también a las controversias inversionista-Estado: hasta 2016, el país, no sin cierta ironía, se vanagloriaba de la confianza que ofrecían sus procesos regulatorios, lo cual había frenado toda posible demanda en su contra.

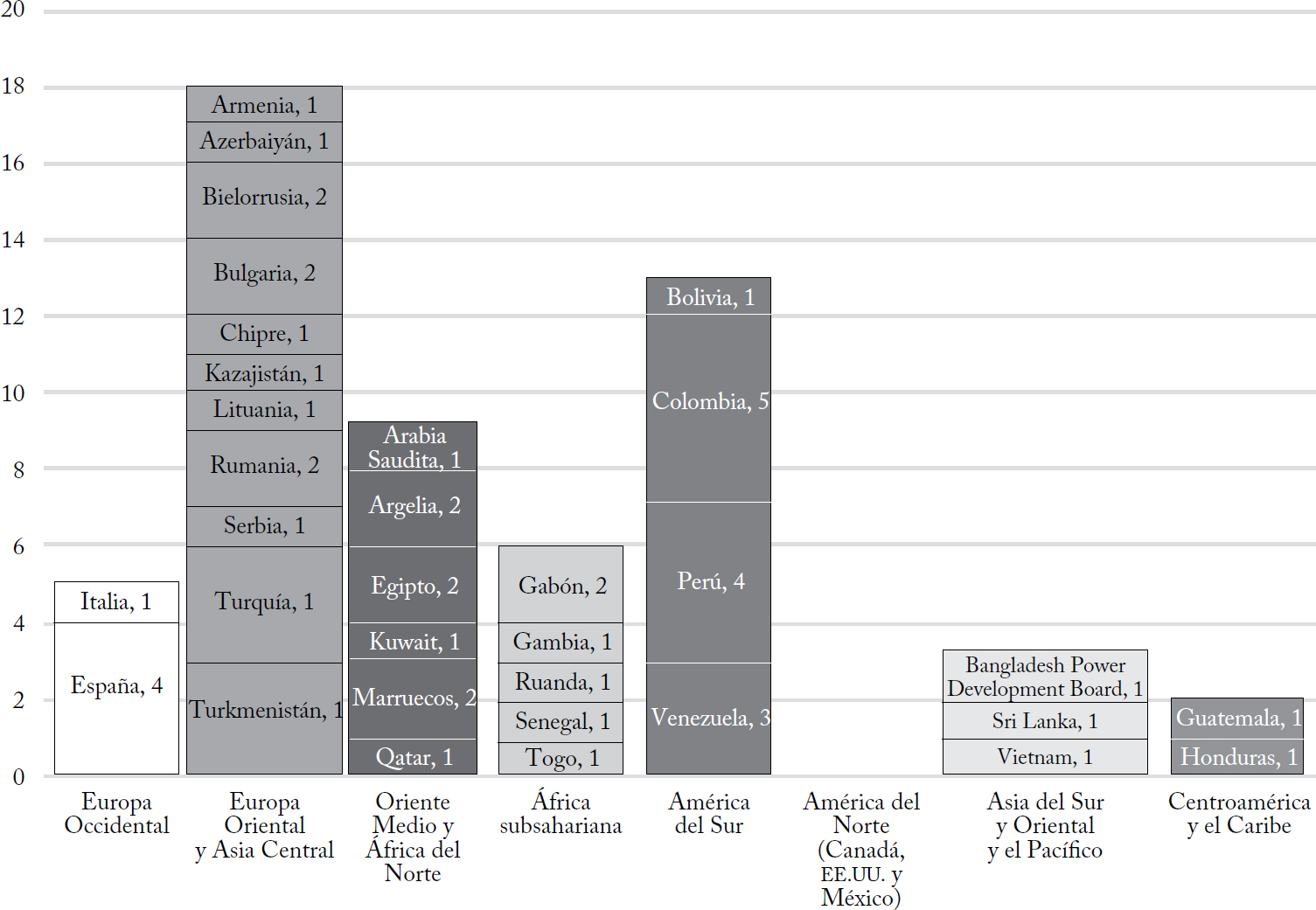

A pesar de lo anterior, su entrada al sistema ha sido particularmente dramática: de no haber conocido ninguna demanda hasta 2016, pasó a tener 21 controversias (12 ya en etapa de arbitraje) en 2019. Como muestra la figura 3, Colombia fue el país más demandado del mundo en 2018 en arbitrajes de inversión.

Las pretensiones estimadas de dichas controversias son muy altas (superiores por un orden de magnitud a las más polémicas necesidades de financiamiento de las últimas reformas tributarias) y, sobre todo, una concentración muy rápida de las primeras demandas, que se traducirá naturalmente, en un año o dos, en una concentración igualmente fuerte en laudos de casos en los que el país está demandado. Previsiblemente, el país conocerá las críticas, problemas y discusiones en un ambiente de urgencia y ansiedad cuando aparezcan los laudos. Afortunadamente, las reacciones previas han sido significativas:

Figura 3. Distribución geográfica de nuevos casos registrados durante el 2018 bajo el Convenio del CIADI y el Mecanismo del Reglamento Complementario

Fuente: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Carga de casos del CIADI, 2019, p. 27.

• Por un lado, el Gobierno nacional ha creado, usado y ajustado un sistema robusto de atención de controversias, con la participación efectiva de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

• El Gobierno nacional también ha decidido parar la suscripción y la ratificación de nuevos AII, al menos hasta que no se aclare el panorama global de reforma.

• El Gobierno, además, se ha embarcado en un proceso de modernización de sus AII existentes: ha promovido la renegociación de sus acuerdos más antiguos (con España y Suiza, por ejemplo) y la suscripción de notas interpretativas conjuntas que acotan el alcance de las disposiciones de sus AII con varios socios comerciales (por ejemplo, Canadá, India y Francia). Ha decidido, por último, participar de manera decidida en las discusiones sobre la reforma sistémica multilateral que está ocurriendo en el marco de la CNUDMI. Resulta importante destacar el hecho de que el Gobierno de Colombia no se ha planteado la posibilidad de denunciar o terminar los AII que tiene actualmente vigentes, a diferencia de varios de sus vecinos.

• La Corte Constitucional, revisando la constitucionalidad del APPRI con Francia y del Capítulo de Inversiones del TLC con Israel, ha tomado una posición novedosa frente a la revisión de los AII: por primera vez ha convocado audiencias públicas para nutrir su posición y ha hecho preguntas direccionadas al Gobierno y al Congreso sobre la pertinencia y conveniencia de los AII para Colombia.

• En general, la academia y varias organizaciones han encontrado un espacio de discusión fundamental que antes había estado ignorado. Hoy, las universidades promueven escritos como el presente para incentivar discusiones informadas sobre los efectos en el desarrollo del país de algunos instrumentos del derecho internacional económico tradicionalmente ignorados.

Colombia, en suma, entró tarde, pero entró con pólvora al derecho internacional de las inversiones. El año 2020 será un hito crucial para la relación del país con el arbitraje internacional de inversiones. Mucho dependerá del éxito de la defensa del país en los varios arbitrajes que se decidirán ese año. Pero indudablemente habrá un nivel de interés y escrutinio por el tema como nunca se había visto.

4.4. La paradoja final

Este escrito ha buscado explicar las características básicas del derecho internacional de las inversiones, así como sus diferencias con regímenes y situaciones con las que normalmente se le confunde. Además, ante la circunstancia innegable de un clima de crítica y reforma a nivel global y nacional, ha hecho hincapié en sus principales problemas y en varias alternativas de reforma planteadas. La conclusión de este documento, sin embargo, se centra en una aparente paradoja: por un lado, las críticas al sistema han sido intensas, permanentes y profundas, y han embarcado a todos los Estados en un deseo compartido de reforma del sistema, hasta el punto de que algunos auguran su final “por un millón de pequeños cortes”. Por otro lado, en los últimos años el arbitraje internacional de inversiones ha estado más vivo que nunca y ha presentado un crecimiento acelerado49. El CIADI, por ejemplo, administró 258 casos solo en 2017, lo que representa la mayor cantidad de casos de inversión administrados en un solo año50. Si bien la suscripción de nuevos AII en el mundo ha mermado, no ha, en absoluto, parado, y seguimos viendo que más y más países siguen agregando nuevos tratados de protección de las inversiones a una ya enorme base de más 3300 tratados actualmente existentes. Incluso países que habían decidido salir o frenar el sistema, como Argentina y Ecuador, hoy anuncian su intención de volver a él, y países que habían entrado solo con desgano, hoy defienden sus presupuestos centrales con renovado brío (México decidió ingresar al CIADI y defendió como propiamente suya la existencia del arbitraje de inversión en las renegociaciones del USMCA para reemplazar el NAFTA). Adicionalmente, no crecen solo los casos de arbitraje de inversiones, sino también los montos otorgados en los distintos laudos: mientras que en la década de los ochenta un caso de 10 millones de dólares era considerado relevante, hoy no pasaría de ser residual, con varios casos actuales por encima de los 1000 millones de dólares en pretensiones. Los Estados siguen adelante, creando más instrumentos de derecho internacional de las inversiones y los inversionistas y haciendo un uso del sistema cada vez más asiduo y agresivo en términos financieros.

¿Estamos presenciando el inicio del fin del arbitraje de inversiones o su apogeo? ¿Cómo es posible que ambas cosas aparenten ser ciertas? Mi punto, por ahora, es haber convencido al lector del enorme interés jurídico y político que reviste este tema, y haberlo persuadido de seguir con su estudio: el derecho internacional de las inversiones no es en absoluto un derecho especializado y de nicho, sino que es un derecho que importa y debe importar a gobernantes nacionales y territoriales, a constitucionalistas y contractualistas, a financistas y ambientalistas, a altos funcionarios y ciudadanos de a pie: su carácter abierto y su poder directo e indirecto de evaluación de las políticas públicas de un país lo hacen quizás el más rico, riesgoso y provechoso entre todas las ramas del derecho.

Bibliografía

Advisory Council on International Affairs, International Investment Dispute Settlement: From Ad Hoc Arbitration to a Permanent Court, n° 95 (2015). Disponible en: https://www.advisorycouncilinternationalaffairs.nl/documents/publications/2015/04/10/international-investment-dispute-settlement.

Aven and others v. Costa Rica, caso CIADI nº UNCT/15/3.

Bonnitcha, Jonathan et ál., The political Economy of the Investment Treaty Regime. Oxford, Oxford University Press, 2017.

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, List of Member States - ICSID/3, 2015. Disponible en: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/icsiddocs/List-of-Member-States.aspx.

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, “Issue 2017-2”, en The ICSID Caseload - Statistics, 2017. Disponible en: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/resources/ICSID-Caseload-Statistics.aspx.

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Survey for ICSID Member States on Compliance with ICSID Awards, 2017. Disponible en: https://icsid.worldbank.org/en/Documents/about/Report%20on%20ICSID%20Survey.pdf#search=compliance%20of%20awards.

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Decisions on Annulment, 2018. Disponible en: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/process/Decisions-on-Annulment.aspx.

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Carga de Casos del CIADI - Estadísticas, 2019. Disponible en: https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/resources/ICSID-Caseload-Statistics.aspx.

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 15 de diciembre de 1976. Disponible en https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules-s.pdf.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Breaches of IIA provisions alleged and found, 2018. Disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByBreaches.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Investment Dispute Settlement Navigator, 2018. Disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies, New York, United Nations Publications, 2018.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), World Investment Report 2017, New York, United Nations Publications, 2017. Disponible en: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf.