- -

- 100%

- +

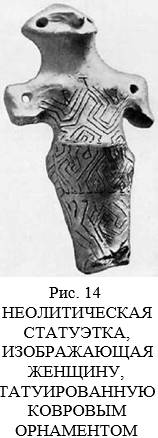

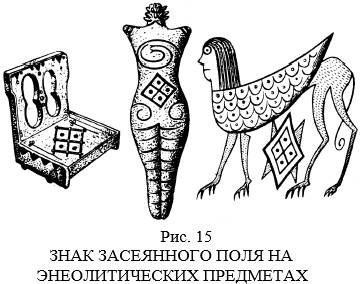

Рыбаков подводит черту и делает вывод смыслового значения ромбического орнамента: «Ромб появился в позднепалеолитическом искусстве как сознательное воспроизведение рисунка мамонтовой кости, как обобщенный символ мамонта-блага. Осмысление рисунка дентина было, надо полагать, таким же повсеместным, как повсеместна была охота на мамонта. При посредстве ритуальной татуировки (когда простенькие печатки создавали на теле очень сложные варианты меандрового узора) ромбический орнамент пережил бытование мамонтовой кости и дожил до земледельческой эпохи. В земледельческих культурах Европы ромбо-меандровый орнамент применялся и как магический общий фон на ритуальных предметах, и как отдельный знак, обособленный символ плодородия. Тот знак „засеянного поля“, с которого мы начали первый экскурс в глубину памяти, оказался не первоначальным, не самым древним, а одним из последующих звеньев той длинной цепи, начало которой уводит нас еще на несколько тысячелетий вглубь. Ромбический знак, известный во многих вариантах, выражал земледельческую идею земного, растительного плодородия; ромб оброс по углам отростками (ромб с крючками), в чем сказалась его новая, аграрная сущность»16.

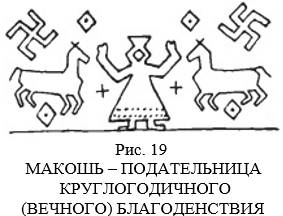

Рыбаков обращает внимание на примечательный факт, что ромбо-точечный узор вышивался только на свадебной поневе, которую невеста носила в первый год замужества: «Связь ромбо-точечного узора со свадебной обрядностью и с бытом молодой замужней женщины заставляет нас обратить на него особое внимание, так как весь свадебный ритуал пронизан магическим содержанием, и в первую очередь магией плодородия. Общеизвестно, что идея плодородия в свадебной обрядности выступает в двух формах: во-первых, как будущая плодовитость девушки-невесты, а во-вторых, как плодовитость вспаханной и засеянной земли (каравай хлеба, обсыпание зерном, подстилание соломы и т. п.). Женщина уподоблена земле, рождение ребенка уподоблено рождению нового зерна, колоса. В этом слиянии аграрного и женственного начал сказывается не только внешнее уподобление по сходству сущности жизненных явлений, но и стремление слить в одних и тех же заклинаниях и благопожеланиях счастье новой семьи, рождение новых людей и урожайность полей, обеспечивающую это будущее счастье. Здесь мы видим тот самый комплекс, который выражался в древней Руси понятием „рожаницы“ – покровительницы как рождаемости, так и урожайности»17.

Другой культ благополучия – медвежий: «Медвежий культ (может быть, как самый первый в истории человечества) оказался необычайно устойчивым. В лесных, богатых медведями местах он дожил до средневековья. Первобытные охотничьи магические обряды содержали (по крайней мере с верхнего палеолита) две взаимосвязанных идеи – идею добывания зверя и идею плодовитости зверей. В связи с этим мы наблюдаем, что у земледельческих народов медвежий праздник начал модифицироваться и перешел в разряд весенних аграрных празднеств. Возобладала вторая идея, связанная с очень важным для земледельцев культом плодородия. Нам неизвестно, когда это произошло, но, надо полагать, это свершилось после установления приоритета земледелия в хозяйстве. Однако старые охотничьи обряды, по всей вероятности, долго сосуществовали с новыми формами и продолжали питать фольклор отголосками древнего медвежьего тотемического культа»18.

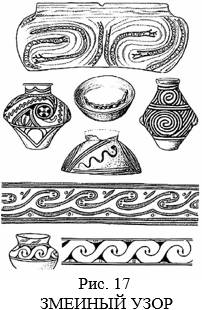

Змеиный культ тоже служит ориентиром к благополучию:

«Змеи, как известно, выползают и активно действуют в дождливое время, и эта связь змеи с желанной небесной влагой и обусловила такое внимание к змеиной теме. Есть еще одно соображение о связи змеиных клубков с сезонным и суточным образом жизни змей…

Неоэнеолитический орнамент, столь широко использующий змей, убедительно свидетельствует о прочном культе безвредных ужей, с которыми связывалось представление о дожде и об охране жилища (в частности, от мышей)»19.

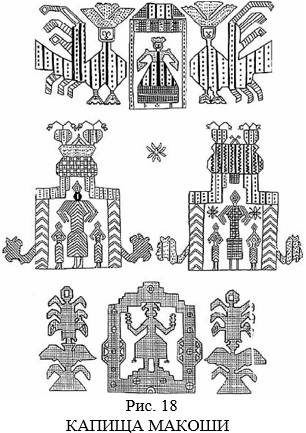

Загадочным остается для исследователей культ Макоши: «Полного тождества между Макошью и теми богинями, с которыми прямо или косвенно можно ее сопоставлять, нет, но у нее много черт, роднящих ее и с Гекатой, и с Фрейей, и с Афродитой. Все говорит за то, что Макошь (задолго до того, как она стала лишь покровительницей женских работ) была очень важной богиней праславянского пантеона, что и отмечено скульптором Збручского идола»

20

.

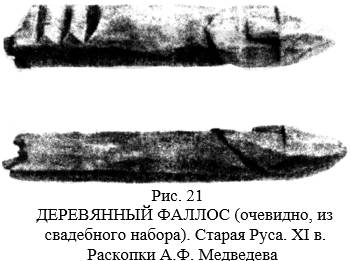

Христианские священники упорно боролись с верованиями в Рода и рожаниц, и эта борьба оказалась более продолжительной, чем с почитанием Перуна, Велеса и других языческих божеств. В XV–XVI вв. широкое распространение получил текст, известный как «Слово святого Григория, изобретено в толцех», в котором автор критиковал приверженцев старой веры. В этом «Слове…» содержатся упоминания о фаллических обрядах: «…чтут срамные уды… и в образ створены и кланяются им и требы им кладут. Словене же на свадьбах вкладываюче срамоту и чесновиток в ведра пьют»21. Археологические находки подтверждают эти сведения: при раскопках в Ленчице (Польша) К. Яжджевский обнаружил в слоях XII–XIII вв. ведро и фаллос, названный «срамотой»22.

У славян была геоцентрическая идея о строении Бытия:

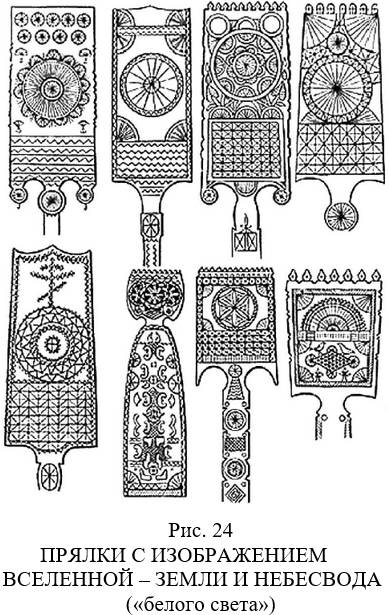

«Племена бронзового века знали, что существуют моря, окаймляющие ойкумену, слышали о них от других племен или же сами доходили до их берегов. Окружающие землю моря сливались в представлениях первобытных людей в единый мировой океан еще до того, как он был познан в своей реальности. Мировой океан мыслился не только как кольцо наземных вод, но и как подземный океан, по которому плывет ночное солнце. Эти древние представления, возникшие еще в бронзовом веке, продолжали существовать вплоть до средневековья и даже до XIX в., сказываясь на символике народного искусства1. ˂…˃

Точно так же этнографический материал подтверждает и разъясняет обилие солнечных знаков в вышивках этой группы. Еще Симеон Полоцкий в XVII в. писал о вере народа в то, что солнце в дни Купалы скачет и играет. Этнографами записано много поверий о том, что в день Ивана Купалы и на Петров день „солнце при восходе играет, переливается всеми цветами радуги, скачет, погружается в воду и снова появляется“. В купальских песнях выражены эти же представления: „На Ивана рано соунцо играло…“; „Солнце сходить грае…“. Наблюдения за „играющим“ солнцем продолжались вплоть до петрова дня, который следует, очевидно, рассматривать как день прощания с солнцем, постепенно убывающим после летнего солнцестояния. Существовал обычай „караулить солнце“. „С вечера, захватив еду, молодежь, а в первой половине XIX в. и пожилые крестьяне шли на горку, где всю ночь гуляли, жгли костры и ждали солнечного восхода… чтобы видеть игру солнца“»23.

«Рассуждения о геоцентрической системе, так полно отразившейся в конструкции и орнаментике славянских прялок XVIII–XX вв., начались с тех сосудов бронзового века, где на нижней, донной части изображались солярные знаки. Здесь может возникнуть возражение: но ведь на фатьяновских сосудах, изученных Д. А. Кpайневым, нет верхнего, дневного солнца. Это возpажение полностью отпадает пpи yчете того, что все сосyды с соляpными знаками как из области фатьяновской кyльтypы, так и из области шаpовых амфоp (Укpаина, Геpмания) являются погpебальными. Они изготовлены для тех, кто yшел в область подземного, ночного солнца, и солнце на сопyтствyющем сосyде тоже ночное.

Идея подземного солнца – один из элементов геоцентpической системы»24.

«На пpотяжении четыpех тысячелетий в сознании евpопейских племен и наpодов yтвеpдилась геоцентpическая теоpия, согласно котоpой солнце обходит землю, пpоходя днем над землей, а ночью – под землей…

Откpытие Копеpника, yпpазднившее геоцентpическyю теоpию и заменившее ее гелиоцентpической, осталось чисто книжным и в толщy наpодного, деpевенского сознания не пpоникло. Геоцентpическое же пpедставление было yстойчивым, многовековым, и мы впpаве задаться целью pазыскать его следы в фольклоpе и наpодном изобpазительном искyсстве. В. П. Петpов пpиводит pяд этногpафических записей конца XIX в.: „Заходящее солнце опyскается в дpyгой миp, котоpый находится под землей“; „солнце опyскается в моpе, котоpое окpyжает землю. Под землей же находится дpyгой миp“; „сонце вночi пеpебyвае на томy свiтi i там вiн бачить людей засyджених за piзнi гpiхи…“»25

Символика русской вышивки наполнена знаками стремления задобрить богов, дающих благоденствие. Здесь не видно образа творительного начала, но наблюдается тенденция понадежнее укрыться от возможных бедствий. За красочной иллюстрацией скрывается слабость перед законами природы. Быть не командующим, но подчиненным, не мозгом, а безумием. Поэтому Восточная Европа – верх мистицизма, здесь проживает народ с традиционной невежетвенностью, строго хранивший древние связи и знания, с таинственным общаются в просторечье, в матерщине подчеркивают свое страстное отношение к природе вселенской чистоты и достоинства, и все являются жрецами мира…

К слову сказать, свастика, вместе с соответствующим ей видением мира как единого целого и идеей непрерывного обновления и возрождения, стала вообще распространенным знаком чуть ли не всего Древнего мира, но духовный свастицизм (со своим интересом к волшебству, язычеству) отлично сохранился и дошел до настоящего времени в народах с точки зрения цивилизации отсталых. Существуют и редкие исключения в обществах, находившихся на достаточно высоком уровне развития в эвалюционном кругу гармонии, но в целом не влияющих (или

слабовлияющих) на общий ход мировой науки, политики, экономики. Некоторым исключением из этого (не исключающим исключением) представлена история еврейского народа, который заключил завет с Богом-Творцом и в то же время упорно продолжал оставаться верен идеалу обновления-омоложения мира с сильным распространением в общественной среде знака гексограммы, во многих народах имеющей силу значимости наряду со свастикой. Поэтому история этого народа весьма показательна трудностями существования и, несмотря на обретение в последнее время государственности с достижением высоких показателей в некоторых областях народного хозяйства, все равно остается не в состоянии удержаться без поддержки сильного покровителя.

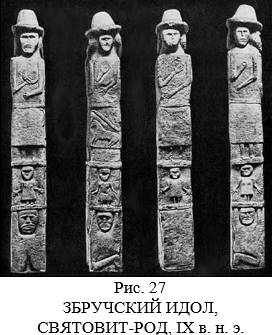

Нельзя не упомянуть об интересной находке. В 1848 г. на месте соприкосновения четырех славянских племен – волынян, белых хорватов, тиверцев и бужан – был найден так называемый Збручский идол, датируемый IX–X вв.

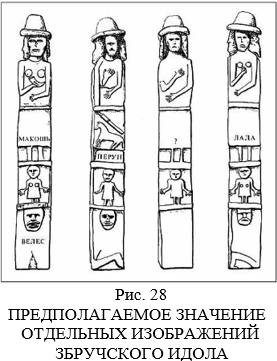

Рыбаков замечает, что «внутренний смысл Збручского идола, его отдельных изображений и всей их совокупности в целом будет, вероятно, еще долгое время предметом изучения и дискуссий»26. Вместе с тем он делает попытку объяснить композицию со своей точки зрения: «Средний мир (мир земли) заселен людьми (мужчинами, женщинами и детьми). Возможно, что они изображены здесь в ритуальном хороводном танце. Поддерживает землю усатый бог, стоящий на коленях. Возможно, что это – Велес, всенародный бог скота и богатства, связанный с землей и урожаем. Верхний ярус – небесный. Там на каждой грани изваяно особое божество: на главной лицевой грани – Макошь с рогом изобилия; по правую руку – второе женское божество – Лада, богиня произрастания и покровительница свадеб, с кольцом в руке. Вполне возможно, что именно так персонифицировались древние представления о двух рожаницах. По левую руку богини Макоши – бог-воин, соответствующий русскому Перуну или западнославянскому Святовиту. Он вооружен мечом-палашом IX в., и ему дан конь. Мужское божество на задней грани лишено каких бы то ни было атрибутов, и его имя можно назвать только гадательно»27.

Рыбаков резюмирует:

«Четырехгранность Збручского идола, несомненно, связана с очень древними, еще неолитическими, представлениями о необходимости обезопасить себя „со всех четырех сторон“. Четырехгранные и четырехликие славянские идолы известны в этих же местах уже в IV в. н. э. Если три яруса идола объединяют все три части Вселенной, то четырехгранность его также связана с его мировым смыслом – сила божества должна распространяться во все четыре стороны Вселенной. Таков же, вероятно, смысл и четырехликого индийского Варуны и четырехликого Брамы.

Что же явилось объединяющей идеей трех зон и четырех граней многофигурного Збручского идола? Думаю, что вся композиция подчинена образу фаллоса (идол был выкрашен в свое время в красный цвет) как выразителю идеи жизни, размножения, плодовитости.

Фаллические идолы встречаются у восточных славян в других местах, а фаллические обряды, описанные в русских источниках XI–XII вв. (погружение изображения фаллоса в ведро), подтверждены находками в Польше»28.

Люцифер вкладывал в сознание человека принцип двойственности природы и всей Вселенной. Двойственность является качеством положения справедливости. Справедливость замыкается в себе – она настолько горделива, что творческий процесс там останавливается и существование происходит по волшебному действию всеобщего «становления», где кульминационным моментом «творческого произведения» оказывается культ половых органов: руки олицетворяют творчество, половые органы – невидимый и необъяснимый процесс появления – волшебство. Поэтому руки относятся к богу милости, половые органы – к богу справедливости.

Тактика Люцифера сводилась (и сводится) к одному – под определением чистоты мира и необходимости единения с ней происходило (и происходит) опускание человека до животного состояния, когда мозговые функции слабеют (отключаются), и человек, так сказать, перепрограммировался (и перепрограммируется) в целостное составляющее общей целостной природы энергии – весь мир – энергия, и человек – ее часть. а положение развития заманивала (и заманивает) дальше, увлекая его в бесконечный процесс самосовершенствования.

В свою очередь, человек единению с Богом, Который есть абсолютная чистота, и, таким образом, обретению чистоты минимальными усилиями (поскольку Бог, как родитель, поможет или сделает все Сам), предпочел единение с так называемой чистой природой и вхождение в состояние природной чистоты через изнуряющее состояние. В состоянии ухода от Бога, в постижении тайн «мудрости» стремился (и до сих пор стремится) удовлетворить потребность в познании, надеялся открыть и обрести источники благословения, т. е. легкого существования в ситуации тяжелого труда,

В действительности это означает следовать путем бандитизма, занять доминирующее положение – стать главным самцом стаи под названием «бытие», одновременно ей поклоняясь. Быть существом рефлексов – без головы (но сколько умного многословия в бестолковщине – вся философия мира гармонии!) … – состоянию быть царской короной, владычествующей над природой, даруемое Богом, выбирал роль органа природы, чья эрекция символизирует власть, а вялость – подчинение. Ирония в том, что люди верили в лучшее…

Ремарка. Разговорная речь часто выделяет какие-либо особенности какого-либо иного народа, а уже эти обозначенные особенности порой становятся фактически неотъемлемой частью речи, склонной к тенденции выделения особенностей своего носителя. Поэтому, к примеру, как поляков называют по штриху их произношения «пшечками», латышей – «лабусами» – от лит. «labas», «laba diena» – «добрый день», немцев – «фрицами», что является сокращенной формой имени Фридрих, то и ответ появления в русском языке матерного слова на букву «Х» лежит в этой же плоскости. А именно. Поскольку для монгольского языка было характерно произношение, близкое к «ху», русскоязычная народная среда стала воспринимать это как обозначение силы и превосходства, выражающееся в вариациях народного говора. Таким образом, слово «Ху» стало ассоциироваться с тем, кто всем обладает и, следовательно, все имеет в своем распоряжении. В дальнейшем это обозначение могущества (вне зависимости от существования этого слова ранее или его значения, хотя схожие слова, например, славянское «хй», обозначающее «отросток» или «побег», лишь усиливали трансформацию) окончательно закрепилось за мужским половым органом, являющимся негласным символом власти в языческом мире. Это подтверждается даже косвенными намеками в Библии, в частности, во второй книге Паралипоменон, глава 10, в повествовании об отделении израильтян от дома Давидова, а также в русской летописи, в истории Владимира и Рогнеды.

Поэтому, когда в русском языке посылают на три буквы, это буквально означает послать в систему справедливости, достоинства, русского благочестия – прямо сказать, к эволюционисту Ивану Лествичнику. Причем, в современном цивилизованном мире использование этого термина неизменно несет в себе отчетливый оттенок негатива. Коллективное подсознание, наделенное даром созидания, выявляет его деструктивную суть – тенденцию, противоположную развитию, инновациям, где проявление «анти» через призму злобы и враждебности служит его естественным способом достижения абсолютного бездействия с оттенком уникальной импульсивности.

Материнские слова в древности выражали отношение к образу достоинства, немалую часть которого занимал фактор экономического расцвета, что на тот момент представлялось явлением всеобщего размножения – от появления детей в семье до всего, что способно размножаться, – домашние животные, мир растений. Поэтому материнские слова являлись как бы проводниками в мир достоинства с богатой «экономической корзиной».

Ситуация достоинства природы «единения противоположностей» прекрасно отображена непосредственно в лексике славянского общества. Судя по всему, у древних славян (так называемых праславян; скорее всего, такое положение вещей было характерно вообще для всего Древнего мира) понятия «лучший» и «гордый» выражали одно и то же качество, были синонимами, т. е. лучший, потому что достойный, а значит, высокого о себе мнения и вследствие этого гордый, т. е. гордый, поскольку лучший. На такое странное положение вещей древности для нашего времени наталкивает термин «борзый», который в летописной истории чаще всего имеет значение «лучший» (которое уже впоследствии разошлось на подзначения, самое распространённое из которых «быстрый»): например, «борзый писчик». Но в то же время встречается и старый отпечаток гордости, к примеру, выражение «эллинские борзости», где под греческим высокомерием, «эллинскими высотами» подразумевается их культура философии, т. е. их мудрость делает их лучшими, а следовательно, гордыми. Таким образом, сегодняшнее понятие «борзый» в значении «наглый», «гордый», «превосходный» в древности было неотделимо от значений «лучший» и «хорошо». Все эти значения тесно переплетались, выступая практически как синонимичные (то есть не каждое «хорошее» является «лучшим», но все «лучшее» безусловно является «хорошим»). Выступая частью общего понимания мира лествичной структуры, это понятие в связке с половыми органами выражало степень приближения к миру достоинства. Поэтому, если хочешь быть лучшим (соответственно, в мире справедливости), что одновременно значит быть человеком чести (человеком успеха), значит, надо быть особо наглым, идти по головам и трупам, поддерживая лишь свою узкую среду высокого достоинства. P. S. Удивительно, но славянские народы, как и остальной мир, исторически развивали ценности, ведущие к их гибели – достоинство, свобода, справедливость, отвергая при этом то, что их спасает – антилучшеское, античестливое по своей природе христианство.

Древних людей, пораженных природным загадочным явлением местности, ничего не смущало в контакте с богом Омом, впрочем, как и современных людей. Следует учесть, что принцип маскироваться остается неизменным, и уже в последующие времена он то представляется под звуком «у» в сочетании «Ум», «Оум» – ведь при звуке «у» губы тоже создают мимику круга, «Аум», то является людям уже как изначальный звук во Вселенной, к которому следует приобщаться. И отчасти он прав, ведь Люцифер является первым духом Божьего творения, а, как стало известно современной науке, основу материального мира составляет именно звуковая волна (доказано в 60-х гг. XX в. шведским ученым Гансом Дженни). Представляя же себя изначальным звуком, Люцифер просто не договаривает факта творения этого звука, т. е. себя. В наше время эта религия реинкарнаций с различными ответвлениями и множеством внесений в неё до неузнаваемости сохранилась и хорошо исповедуется в Индии и ближайшими к ней народами.

Проведя некоторое время в Приполярном круге, племена индоевропейцев двинулись на юг. Однако непосредственно до юга дошли их остатки. Часть их разошлась по так называемому современному среднерусскому региону, бо́льшая часть обосновалась в пределах нынешних Воронежа и Москвы. Как и жителям этих местностей, так и своим потомкам они передали красочные рассказы о чудесах северной земли, небесных сияниях, богатых морских уловах, ощущение края земли и приближение к богу, который соединялся с понятием «рус». Те в свою очередь дальше рассказывали своим детям о Севере как об их северной прародине, вкладывая мысль о величии северных земель, поскольку там находятся ворота в иной мир, обиталище бога, синонимом чего служило определение «рус», чему в свою очередь способствовало положение «ар».

К этому времени индоевропейцам уже было известно подсечное земледелие, при котором на пережженных лесных почвах первые три года получают необычайно большие урожаи, а на воронежском черноземе вообще все сельскохозяйственные культуры хорошо росли и давали богатый урожай. Оставаясь на заселенных местах, индоевропейцы стали возделывать гречиху, пшеницу, ячмень, горох, просо. Здесь было все, что только мог пожелать себе человек, и они прозывали многие свои территории духовно-мистическим названием Мокша.

В настоящее время в санскрите понятие «мокша» применяется в философии и религии индуизма и означает высшую цель человеческих стремлений, состояние «освобождения» от бедствий физического (т. е. реального) существования и накопления ошибок, вследствие чего бесконечного перевоплощения, т. е., другими словами, состояние абсолютной чистоты, свободы, справедливости. Примечательно, но схожее с этим понятие существует и в славянской мифологии – культ Мокоши. Поэтому, исходя из положения изначального единства народов Индии (светлого типажа) и Восточной Европы, можно предположить об изначальном едином корне их образования.

В мире исторических нагромождений с доминированием мистических идеалов эти слова превратились в красивую витрину, но внутренняя суть их никуда не исчезла, она остается фундаментальным принципом к ним относившимся. Чтобы наконец разобраться в смысловом значении этих слов, их общего корня, нужно вникнуть в принципы системы гармонии очень глубоко, и художественно.

Слияние индуистской «мокши» с праславянской «Мокошью» рождает всеобъемлющее толкование этих терминов. Оно проливает свет на связь «мокши» с женским аспектом, олицетворяющим лунную сущность, и заключает в себе глубинную идею о чистоте мироздания. Как следствие, это приводит к состоянию покоя и принципу обновления. Обновления человека, мира и всей Вселенной через мистическое «единение противоположностей». То есть основной смысл этих понятий в направленности на природу становления, магического правила существования мира гармонии. Поэтому в целом понятие «мокша» можно выразить как «лучшее место», «земной рай», «место абсолютного достатка, достоинства и справедливости»…

Продолжая далее логическую цепочку, получается – ступенчатое устройство мира, зиккурат, блаженство в успокоении-отрешенности от всплесков волнений (другими словами, «Нирвана»). Идем далее – территория для своих, соответственно, образ отгороженности, непереносимости чужого, но в то же время заискивание перед чужим; источник мудрости мира целостности; единение бытия; природа противоположностей – зимнего замирания и летнего расцвета; освобождение от дисгармоничности (освобождение от пути движения Бога-Творца); обретение истины (мира антидвижения) – абсолютной чистоты в пути восхождения к абсолютному первенству; соответственно, эволюционизм, гармония, равенство, общинно-коммунное начало, целостность – величина – личность (слишком личность), центричность – «передовая» центричность с «неандертальскими» окраинами, царственность, лествичность-зиккуратизм. Иначе говоря, властвовать в степени (неопределимости) супер – бездумно властвовать; трудиться, чтобы бездумно трудиться; гармоничное воздействие сил; абсолютные покой и импульс; луна в состоянии солнца – солнечная ладья; свобода мира; абсолютная справедливость; фактически синоним понятия мистического «ар»; хорошо, хорошая энергетика местности, соответственно, место энергетических принципов, давления закона; место единения с природой, т. е. существования на основе рефлексов, доминант принципа животного мира. Наконец суммируя все – внешне как заботливая женщина, внутри как альфа-самец, но одновременно с рабскими наклонностями – женщина-жрец и женщина-наложница; давление матриархата, общественного устройства на началах закупорки; обретение формы состояния целостности, сложноустроенного примитивизма; личностное начало доходившее до состояния супер – культ личности; повышенная психоэнергия; психоз, стремившийся к успокоению; «ничто» и его природа волшебства; целостная покойственность с принципами омоложения; агрессивная заторможенность; состояние свободы, высокого достоинства и абсолютного (мертвящего) покоя достигаемое через образ омоложения – ♂♀; женщина транссексуал, обезумевшего пьяно-наркотического состояния, с повышенным либидо, но недоразвитой способностью по сравнению с мужским началом, пустышка и в плане оплодотворения и в созидательном аспекте, опровергаемое через демонстрацию величины достоинства фаллоимитатора и дополнительных к тому инструментариев в виде плетки и намордника, на всём, везде и всегда, а вместе с тем одновременно сама являвшаяся беззащитной жертвой другой внешней силы повышенной либидо, становившись, таким образом, в дополнение к женскому транссексуализму личностью с мазохистскими наклонностями.