La pirámide visual: evolución de un instrumento conceptual

- -

- 100%

- +

De Aspectibus es un compendio de 7 libros. En el libro I, el autor presenta un esbozo general de la teoría de la visión que quiere defender. El libro II se ocupa de la psicología de la percepción y sienta las bases teóricas para que el libro III trate acerca de los errores inducidos en la percepción visual, provocados ellos por la percepción directa. Los libros IV y V se dedican a la reflexión y la formación de imágenes tanto en espejos planos como en espejos esféricos. En estos libros se enuncia y se resuelve el famoso “Problema de Alhacén”. El libro VI —complemento del III— se consagra a los errores en la percepción visual ocasionados por rayos reflejados. Por último, el libro VII se detiene en la refracción de la luz. Allí Alhacén aprovecha la oportunidad para discutir la solución que Ptolomeo le dio al problema de la ilusión de la Luna.

En la obra se deja constancia de las mayores influencias presentes en el pensamiento filosófico del autor. De Aristóteles hereda una actitud y un método para la investigación científica en general. Euclides y Apolonio (ca. 292 - ca. 190), aun cuando este último con un protagonismo menor, aportan el trasfondo geométrico. La obra de Ptolomeo sugiere los problemas más acuciantes y contribuye con la dirección específica en la que estos han de enfrentarse. En muchos casos, Alhacén se limita a servir de correa de transmisión de las ideas de Ptolomeo, aunque el enfoque se formula en clave intramisionista. Por último, la anatomía del ojo se toma casi directamente de los trabajos de Galeno.

En el contexto árabe, Al-Kindi contribuyó con la asimilación del pensamiento griego e inició la osadía de participar en dicha empresa con una mirada crítica. Si bien Aristóteles se había sentido inclinado a pensar que el corazón podía ser el asiento del alma, Galeno se atrevió a sostener que las funciones más importantes asociadas al alma debían tener su asiento en el cerebro.11 Los pensadores árabes se inclinaron por ofrecer una descripción galenizada de la psicología de Aristóteles. Ellos asignaron ciertas facultades psicológicas a regiones específicas del cerebro. Una buena parte de esta síntesis estudiada por Alhacén se halla en Los diez tratados del ojo atribuido a Hunayn Is-hâq (trad. en 1928).

El trabajo de Alhacén también dejó un impacto importante en el diseño de instrumentos y técnicas matemáticas para enfrentar problemas astronómicos y ópticos. En particular, el filósofo resolvió un complejo problema geométrico que lleva su nombre. El “problema de Alhacén” pide que imaginemos una fuente de luz puntual y un observador frente a un espejo (plano, esférico, parabólico, elíptico o hiperbólico); se pide (en código intramisionista) hallar el punto del espejo sobre el cual incide la luz que viene del objeto y que al reflejarse llega al lugar donde se encuentra el observador.12 El planteamiento supone que admitimos la ley clásica para la reflexión de la luz.13 Se trata de un problema que se plantea de una manera muy simple, pero cuya solución demanda maniobras asombrosas. De hecho, es un enigma que hace parte de la clase de problemas que carecen de una solución generalizada si limitamos nuestras herramientas al uso de regla y compás.14

El ojo en perspectiva: defensa del puntillismo intramisionista

La pirámide visual de Euclides es un instrumento que simplifica el análisis de la visión. “Simplificar” significa dejar por fuera aspectos secundarios, mientras podemos concentrarnos en lo fundamental. Las analogías tipo Kuhn ofrecen esquemas que simplifican las condiciones de aplicación. En el caso de Euclides, lo fundamental es: 1) un observador inmóvil reducido a un punto, 2) un objeto que ofrece una de sus caras para ser contemplada, 3) una mediación que ocurre en virtud de líneas rectas desde el ojo hasta la cara visible del objeto, y 4) un sensorio que lee las claves geométricas de la mediación, para inferir posiciones, tamaños y distancias del objeto percibido.

Ahora bien, concebir el observador como un punto geométrico es una simplificación que deja por fuera aspectos esenciales.15 Un punto, según Euclides, es aquello que no tiene partes.16 Concebir el ojo como un algo sin partes no nos permite abrazar la complejidad que en sí encierra la percepción. Esta es, pues, una de las primeras tareas que Alhacén echa sobre sus hombros: contemplar de cerca la complejidad que encierra el vértice reservado al observador en la pirámide visual. Aquello que hace posible la percepción visual no puede agotarse o concentrarse en un punto geométrico; por ejemplo, en un punto no se puede adelantar una actividad para separar objetos diferentes. La heurística positiva contemplada en este caso, como ocurrió con los movimientos de Ptolomeo, busca mantener las condiciones de aplicación del instrumento conceptual sin renunciar a sus presupuestos inamovibles. Veremos, en el capítulo, que se puede seguir usando un punto geométrico, aunque la actividad no esté propiamente concentrada en este.

Alhacén primero examina las debilidades del enfoque extramisionista y propone substituirlo por uno intramisionista. El ojo es un instrumento que recibe la luz y las formas sensibles de los objetos (colores). Nada se puede percibir sin la participación protagónica de la luz. Para defender esto, basta con hacer reminiscencia de algunas experiencias elementales muy familiares a todos nosotros: 1) una luz intensa que incide sobre nuestro aparato visual suele traer como efectos ciertas sensaciones dolorosas (ello ocurre ora con la luz directa, ora con luz intensa reflejada);17 2) cuando dejamos de contemplar un objeto en un ambiente radiante de iluminación fuerte y dirigimos la mirada ahora hacia un lugar más bien oscurecido, nuestro aparato de percepción tarda en acomodarse a las nuevas condiciones de iluminación;18 3) la percepción de los colores también se ve afectada por el contexto de iluminación;19 y 4) vemos las estrellas en las horas de la noche, mientras ellas se nos ocultan en las horas del día; el hecho está asociado con la saturación de iluminación en el aire circundante (Alhacén, Aspectibus, I, 4.27).

Estos argumentos allanan el camino para favorecer una posición intramisionista. En efecto, si pensamos que es a partir del ojo que emana cierto efluvio visual (como pensaban los extramisionistas), conviene preguntar si hay algo que regresa al ojo o nada retorna. En el segundo caso, nada podría percibirse. En el primero, nos vemos obligados a restituir la tesis intramisionista. También conviene preguntar si ese efluvio es o no corporal. Si es corporal, hemos de admitir algo absurdo: una sustancia corporal que emana del ojo puede llenar, en un solo momento, todo el espacio que tenemos al frente desde nuestros ojos hasta la inmensidad del cielo, todo ello sin que el ojo sienta mengua alguna en su constitución. Si no es corporal, no hay espacio para hablar de percepción, toda vez que ella implica el reconocimiento de objetos materiales por la afección que ellos producen en nuestros órganos corporales (Alhacén, Aspectibus, I, 6.56).

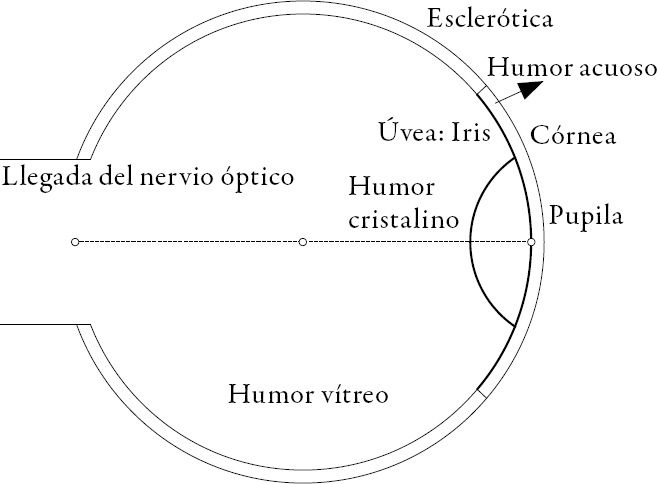

Alhacén asume, entonces, compromisos intramisionistas. Con este presupuesto, el filósofo centra su atención en la estructura del órgano ocular y en la manera como este está al servicio de la recepción de la luz y del color que vienen del exterior.20 No son propiamente los hallazgos anatómicos los que determinan las pautas geométricas de la descripción. El asunto se formula, más bien, al revés: son las demandas geométricas las que determinan las particularidades anatómicas. A manera de ejemplo, Alhacén no razona así: dado que el cristalino tiene esta peculiar forma geométrica, los rayos de luz y color han de tener tal o cual comportamiento geométrico. El esquema de razonamiento sigue, más bien, el siguiente curso: dado que la percepción demanda tal o cual exigencia geométrica, la forma del cristalino ha de ser tal cual y no otra. La estructura anatómica del ojo está descrita en el capítulo 6 del libro I. La figura 2.1 muestra, en forma muy simplificada, los elementos más importantes.

Figura 2.1. Estructura del ojo (ajustada a las expectativas de Alhacén)

Fuente: Elaboración del autor.

El ojo se concibe como una esfera, cuyo límite exterior lo define una túnica grasosa blanca denominada “esclerótica” (consolidativa).21 Esta túnica se hace totalmente transparente al frente del ojo, para no entorpecer el paso de la luz. Allí la túnica se llama “córnea” (cornea).22 Detrás de la esclerótica, al frente del ojo, hay una túnica (que es de hecho la que le da el color más llamativo) nombrada “úvea” (uvea), debido a su similitud con la textura de una uva. Una de las partes constitutivas de la úvea es lo que hoy conocemos como el “iris”. La úvea delimita la ventana circular central por donde han de pasar hacia el interior los rayos de luz, acompañados de la forma y del color del objeto a percibir. Alhacén no asigna un nombre especial a aquella abertura que hoy conocemos como “pupila”. El filósofo árabe, sin mayor argumentación, advierte que el centro de la pupila, el centro de la esfera ocular y el centro de la abertura donde se instala el nervio óptico son colineales (Aspectibus I, 5.7, 5.23).23

La cápsula que queda entre la parte posterior de la córnea y la parte anterior de la úvea se encuentra ocupada por una especie de humor acuoso (aqueous), cuya transparencia no impide el tránsito de la luz.24 La cavidad interna del ojo contiene dos partes, divididas por una túnica denominada Aranea (Aranea), por su semejanza con una telaraña. En la parte anterior se encuentra el humor cristalino (glacialis), encerrado entre dos superficies esféricas, la anterior cuya curvatura coincide con la de la esclerótica y la posterior cuya curvatura resulta mayor (el glacialis tiene la forma de una lenteja: la superficie anterior es más cercana a un plano).25 Detrás del humor cristalino e inundando la casi totalidad de la esfera interior del ojo, se halla el humor vítreo (humor vitreous). Los dos humores (cristalino y vítreo) difieren en su transparencia para favorecer una función que se aclarará en el apartado “El ojo en perspectiva: protagonismo del cristalino”, de este capítulo.26

Exactamente detrás de la parte posterior del humor cristalino y contra la pared posterior del ojo se encuentra la abertura donde se inserta el nervio óptico. Por este circulan los denominados “espíritus visuales” (spiritus visibilis), que surgen del frente del cerebro. Los espíritus visuales, al llegar al ojo por el nervio óptico, se extienden hasta el humor cristalino.27

Alhacén se esfuerza por sugerir una ubicación plausible para el centro de cada una de las esferas mencionadas, pero se abstiene de ofrecer los argumentos que podría aducir en su favor (Aspectibus, I, 5.25-5.29). No se puede elucidar con facilidad si tales descripciones aluden a un estudio anatómico minucioso o a una descripción ajustada a las consecuencias ópticas que se esperan. Por lo pronto, conviene subrayar la siguiente conclusión:

Dado que ha sido mostrado que tanto el centro de la córnea como el centro de la superficie anterior del humor cristalino yacen sobre esta línea [la recta perpendicular a la abertura donde llega el nervio óptico, trazada por el punto medio de dicha abertura] y que ambos están más profundos [en el ojo] que el centro de la úvea, es perfectamente apropiado para el centro de la superficie anterior del humor cristalino ser el mismo centro de la córnea, así que los centros de todas las superficies que encaran la abertura en la úvea constituyan un punto común singular. De ahí que todas las rectas proyectadas desde este centro a la superficie del ojo serán perpendiculares a todas las superficies que encaran la abertura [en la úvea] (Alhacén, Aspectibus, I, 5.29).28

El punto central mencionado coincide también con el centro de la esfera ocular completa (Alhacén, Aspectibus, I, 5.30). Este hecho garantiza que cuando el ojo gira, no se modifica el centro de la superficie anterior del humor cristalino.29

Asumir una perspectiva intramisionista y abstenerse de postular una forma sensible global de los objetos a contemplar impone admitir, a manera de conjetura, que la cara visible del objeto sea un conglomerado de puntos radiantes (bien sea que de ellos emane luz directa o que reflejen la luz que reciben de otra fuente de iluminación). Por lo pronto, podemos abstenernos de considerar si el vehículo exclusivo de la activación visual es la luz o si a ella le acompañan de modo independiente color o formas sensibles. A partir de cada uno de estos puntos se irradia luz en todas las direcciones posibles (no hay, en principio, razones para restringir los efectos radiantes a direcciones privilegiadas). Tanto la luz como el color o las formas sensibles tienen la facultad de multiplicarse a través de cualquier cuerpo transparente, v. gr. el aire y las túnicas que conforman el ojo. Hace parte de la naturaleza de los cuerpos transparentes recibir la luz y multiplicarla nuevamente en todas las direcciones.

Todo lo que hemos dicho para la transmisión de la luz vale también, mutatis mutandis, para la transmisión del color en el modelo de Alhacén. El compromiso intramisionista del autor podríamos denominarlo “minimalista”, pues se limita a sostener que cada punto de la cara visible del objeto es una fuente que radia luz y color en todas las direcciones posibles. Esta propuesta se aleja de las sugerencias de Aristóteles, para quien la forma del objeto se debía transmitir como un todo estructurado.

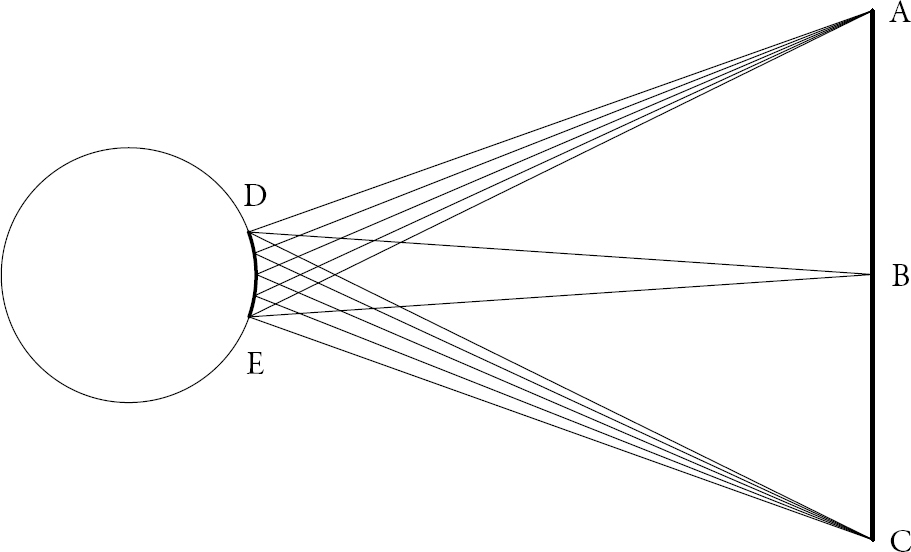

La figura 2.2 permite ilustrar, de manera simplificada, la complejidad del aporte de Alhacén. La circunferencia representa la estructura ocular, de la cual ahora solo interesa resaltar la puerta de entrada DE (pupila). El objeto ABC puede concebirse como un conglomerado de puntos radiantes. A es ahora el vértice de un cono que radia en todas las direcciones a través de un medio transparente (aire). En la figura solo resaltamos la porción del cono que se irradia desde A y que afecta la superficie del ojo que corresponde a la entrada de la pupila, es decir, el cono ADE. Lo propio ocurre con C y con B, quienes configuran los conos CDE y BDE. Esto ha de replicarse para cada uno de los puntos que forma parte de la cara visible del objeto.

Figura 2.2. Puntillismo de Alhacén

Fuente: Elaboración del autor. La figura cuenta con modelación en el micrositio.

El enfoque de Alhacén trae consigo, de manera inmediata, dos dificultades: por un lado, no contamos con una pirámide de recepción, sino con múltiples pirámides de emisión (una por cada punto de la cara visible del objeto); esto hace que no podamos aplicar, de modo directo, los teoremas concebidos por Euclides y Ptolomeo. Por otro, cada pirámide de emisión, con vértice en algún punto intermedio de la cara visible, afecta en forma simultánea y pareja todo el sector DE; en consecuencia, no es de esperar una visión distinta, toda vez que en cada uno de los puntos de DE se puede concebir una rapsodia de información confusa, proveniente de diferentes fuentes. Alhacén plantea así los dos problemas:

[...] Por consiguiente, diremos que cuando el ojo encara cualquier objeto visible, la forma del color y la luz en este objeto llegará desde cualquier punto de su superficie a la superficie entera del ojo. Más aun, desde cada punto de cada objeto visible que encara el ojo bajo estas circunstancias, las formas del color y la luz arribarán a la superficie entera del ojo. De ahí que si el ojo fuera a sentir, a través de toda su superficie, las formas del color y la luz que llegan de cada punto de la superficie del objeto visible, este [el ojo] sentiría por medio de su completa superficie la forma de cada punto que se encuentra sobre la superficie del objeto visible, así como la forma de cada punto sobre la superficie de todos los objetos que encara en esta situación. Así, las partes de cualquier objeto visible no serían percibidas de acuerdo con su propio arreglo, ni podrían ellas ser propiamente discernidas (Aspectibus, I, 6.12).

Así las cosas, el puntillismo condujo, primero, a abandonar las posibilidades de usar las pirámides de Euclides o Ptolomeo; y, segundo, a reconocer que en la entrada del ojo se puede identificar una rapsodia muy compleja de modificaciones provocadas por el objeto que queremos observar.

Adoptar estos compromisos bien podría invitar a los investigadores a dar la espalda a las bondades del instrumento de Euclides y Ptolomeo. No obstante, ante un gran inventario de explicaciones y anticipaciones exitosas logradas con el instrumento, no es razonable darle la espalda para acoger nuevos enfoques alternativos. Salvo, claro está, si los nuevos enfoques ofrecen anticipaciones novedosas que no se puedan integrar a la práctica tradicional de la comunidad de investigadores. Sin embargo, Alhacén logró proponer un enfoque novedoso (con compromisos intramisionistas), que restituye la posibilidad de uso de la pirámide y ofrece anticipaciones teóricas acompañadas de evaluaciones empíricas prima facie favorables. Así las cosas, la propuesta de Alhacén puede verse como un brillante movimiento en el cinturón protector del programa de investigación. Dicho movimiento estaba orientado a mantener las posibilidades de uso de la pirámide euclidiana en el marco de compromisos intramisionistas.

Es interesante notar que, en el primer capítulo del libro I, el filósofo advirtió cierta tensión entre, por un lado, los que él llama “científicos naturales”, quienes sostienen que la visión es posible gracias a una alteración que se origina en el objeto y viaja en línea recta hasta el ojo; y, por otro, los matemáticos, los cuales asumen que la visión es posible gracias a un rayo que emerge del ojo y se dirige al objeto. “Estas dos nociones”, sostiene Alhacén, “divergen y se contradicen una a la otra si se toman en su valor aparente” (trad. en 1989, I, cap. 1, § 3, p. 4). Así, Alhacén trata de salvar la tensión, reorientando el enfoque de los matemáticos para que armonice con las hipótesis de los científicos naturales. En otras palabras: el filósofo árabe ofrece una nueva interpretación del instrumento matemático, que busca estar en armonía con las hipótesis de la ciencia natural.

Para enfrentar la segunda dificultad, Alhacén se impuso la tarea de hallar criterios para reducir el impacto que podría ocasionar un solo punto de la cara visible del objeto. La idea era reducir ese impacto a un único punto representativo sobre la superficie de entrada al ojo. De tener éxito, cada punto de la cara visible se haría sentir en uno y solo un punto de la superficie anterior del ojo y no en toda la superficie en su conjunto. En otras palabras, para garantizar que el sensorio tenga herramientas para distinguir entre los componentes que le afectan, hemos de considerar que cada punto del objeto visible se hace sentir en uno y solo un punto de la superficie DE. Así se puede esperar un arreglo isomórfico entre puntos del objeto ABC y algunos puntos en la superficie DE: a cada punto de ABC le corresponde, como su representante, un único punto en la superficie DE. ¿Cómo identificar, pues, el punto protagónico en cada caso?

Alhacén advierte que el protagonismo reside en el humor cristalino y no en la córnea o el humor acuoso. Para ello aduce, en principio, razones médicas: si el cristalino está afectado, la visión se interrumpe, aun cuando las otras túnicas se encuentren saludables; en tanto que si estas túnicas se hallan afectadas, pero el cristalino está saludable, la visión, pese a que pueda verse disminuida, no se ve severamente afectada (Alhacén, Aspectibus, I, 6.14). El análisis conduce a Alhacén a concluir:

Si la sensación visual de la luz y el color en un objeto es debida a una forma que viene desde el objeto visible hasta el ojo, [esta] sensación arribará [únicamente] cuando esta forma alcance el cristalino. Y ya se ha mostrado que no es posible para la vista percibir un objeto visible tal como este realmente es, a menos que perciba la forma de un punto del objeto en un único punto sobre su propia superficie. Así, no es posible, para el cristalino, percibir un objeto visible como realmente es, a menos que, a partir de la forma que llega al ojo desde el objeto, este [el cristalino] perciba el color de un punto del objeto visible en un punto particular de la superficie del ojo (Aspectibus, I, 6.16).

Ahora bien, ¿cuáles son las razones que determinan la elección del punto buscado para cada punto del objeto? ¿En qué se distingue de los demás puntos? ¿Qué hay en la trayectoria que lleva a dicho punto y que lo hace completamente diferente a los demás? Cuando la luz viaja en un medio transparente y homogéneo, siempre lo hace en línea recta.30 Si la luz abandona un medio para viajar a través de otro con un grado de transparencia diferente,31 solo conservará la trayectoria rectilínea si la transición se hace a través de una recta perpendicular a la separación de los dos medios en el punto de incidencia.32 En ese orden de ideas, el rayo de luz, de aquel haz que se emite desde un punto dado del objeto, que incide perpendicularmente desde el aire a la primera de las túnicas del ojo, continuará su desplazamiento en línea recta hacia el interior. Como la primera túnica esférica es la córnea y su centro coincide con el centro del globo ocular, estamos hablando del rayo que en principio está dirigido hacia ese centro (Alhacén, Aspectibus, I, 6.25).

Dado que dicho punto es además el centro de la superficie anterior del cristalino, hemos de concluir que los rayos que abandonan la córnea e ingresan por la superficie anterior del cristalino no desvían su trayectoria, toda vez que inciden también perpendicularmente. Por esa razón, no le sorprende al filósofo que la naturaleza disponga que las dos superficies de la córnea sean paralelas y que tanto las caras de la córnea como la superficie anterior del cristalino coincidan en su centro geométrico. Cualquier otro rayo que proviene del mismo punto de la cara visible del objeto llegará en forma oblicua a la córnea, abandonará su trayecto rectilíneo y luego sufrirá una desviación nueva al ingresar al cristalino, todo en gracia de la refracción (Alhacén, Aspectibus, I, 6.40).33

Esta es, pues, la peculiaridad del rayo sobre el que se ha de concentrar el aparato perceptivo. Es decir, aunque la superficie del ojo es afectada por múltiples rayos que provienen de un único punto de los muchos que se encuentran en la cara visible del objeto, el aparato visual logra concentrar su atención solo en aquel rayo que incide perpendicularmente. Alhacén no explica en ningún momento cómo se realiza la elección correspondiente, cómo logra el aparato visual desatender todas las demás informaciones. Citemos la conclusión de Alhacén:

Y dado que este es el caso [que la luz desvía su trayectoria recta cuando al cambiar de medio transparente lo hace en una dirección oblicua], cuando la forma de la luz y del color que alcanzan la superficie del ojo desde cualquier punto del objeto visible arriban a la superficie del ojo, solo la luz y el color que son incidentes en ángulos rectos sobre la superficie del ojo pasarán directo a través de la transparencia de las túnicas del ojo.[34] La forma incidente a lo largo de cualquier otra dirección será desviada y no pasará directo, porque la transparencia de las túnicas no es la misma que la transparencia del aire […]. Y existe tan solo una recta que se extiende desde cualquier punto singular sobre la superficie del objeto visible a un punto dado sobre la superficie del ojo, de tal manera que sea ortogonal a la superficie del ojo, mientras que existe un número infinito de rectas extendiéndose a la superficie del ojo en forma oblicua (Aspectibus, I, 6.19).

La figura 2.3 presenta el diagrama explicativo que ofrece Alhacén. Desde el punto A del objeto, inciden varios rayos sobre la superficie del ojo; pero solo uno de ellos llega perpendicularmente a dicha superficie y, por ello, continúa en su trayecto rectilíneo hacia el centro del ojo. La leyenda anexa reza así: