Manual para el examen físico del normal y métodos de exploración

- -

- 100%

- +

■Marco timpánico.

■Sombra del yunque.

•Pida al paciente que realice una maniobra de Valsalva: que intente espirar con nariz y boca cerradas. El aire entra por la trompa de Eustaquio a ambos oídos, llena el oído medio y hace que el tímpano abombe hacia el conducto auditivo externo que usted observa. Observe la protrusión del tímpano que indica permeabilidad de la trompa de Eustaquio.

•Repita los pasos anteriores en el oído izquierdo.

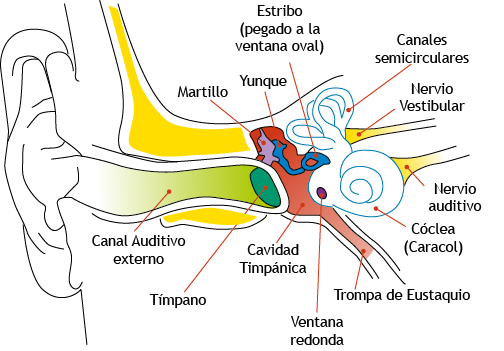

Examen del oído medio e interno

El oído medio con la cadena de huesecillos realiza la función de conducción mecánica o transmisión de las ondas sonoras hasta el oído interno (caracol) que posee las dendritas de las neuronas del VIII par (figura 3-27). La función de llevar la onda sonora desde el exterior hasta convertirla en un sonido consciente se define de la siguiente manera:

Figura 3-27. Anatomía del oído medio e interno.

•Conducción: realizada por el CAE y la cadena de huesecillos.

•Percepción: realizada por el caracol y el nervio auditivo (VIII par).

La integridad auditiva de estas dos partes funcionalmente distintas, se evalúa mediante la combinación de la información de dos pruebas sencillas: Weber y Rinne. Se requiere un diapasón con una frecuencia de 512 ciclos/segundo para realizar estos exámenes.

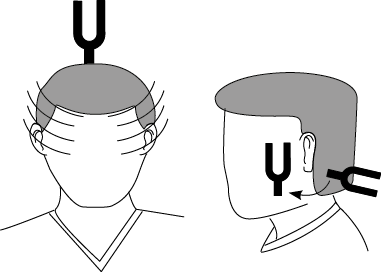

Prueba de Weber (figura 3-28).

Figura 3-28. Pruebas de Weber y Rinne.

•Sostenga el diapasón por su pie con la mano derecha y genere vibraciones con un golpe no muy fuerte contra la palma de su mano izquierda.

•Ubíquelo de forma vertical en el vértice del cráneo del paciente.

•Pídale al paciente que señale si las vibraciones, transmitidas a través del cráneo, son escuchadas en ambos oídos de forma igual o si existe lateralización a uno de ellos.

■Lo normal es que el paciente escuche en forma simétrica por ambos oídos.

■No debe existir lateralización.

En caso de existir lateralización del sonido a un oído, esto puede deberse a una de dos razones:

•Alteración en la conducción del sonido en el oído en el cual ocurrió lateralización. Causas: obstrucción del CAE por cerumen o la lesión de los huesecillos.

La razón es que se enmascara el ruido exterior porque disminuye su conducción. Por tanto, se escucha mejor el sonido transmitido por vía ósea en el lado enfermo. Usted mismo puede desencadenar esto con solo tapar con su dedo uno de sus CAE. Notará que la prueba de Weber se lateraliza hacia ese oído. Si no tiene diapasón a mano, solo diga con boca cerrada. HUMMMM. incluso lo puede hacer con el paciente si no tiene el diapasón a mano cuando lo requiera.

•Alteración en la percepción del sonido en el oído contrario a aquel en el cual ocurrió lateralización.

Causas: lesión del oído interno o nervio auditivo.

Este daño es grave ya que no se escucha ni por vía aérea (CAE + huesecillos), ni por vía ósea en el lado enfermo; estamos sordos; solo nos queda el otro oído.

Para dirimir entre estas dos posibilidades realice la prueba de Rinne.

Prueba de Rinne (figura 3-28).

•Coloque el diapasón que vibre sobre la apófisis mastoides derecha.

•Pida al paciente que le informe cuando ya no escuche la vibración; mueva entonces el diapasón a unos 2 cm del orificio del CAE y pregúntele si escucha y que informe cuando el sonido cese.

•También es útil que el examinador se ponga el diapasón enfrente de su oído homólogo cuando el paciente informe que ya no lo escucha más, para comparar ambas audiciones; como se supone que usted escucha normalmente, preocúpese si el resultado es contrario.

•Evalúe el otro oído de la misma forma.

Lo normal es escuchar la vibración por vía aérea después que deja de escucharla por vía ósea. Paciente y médico deben escuchar igual. En caso de alteración de la conducción, el paciente no escucha por vía aérea; en caso de alteración de la percepción, estarán disminuidas o abolidas ambas vías.

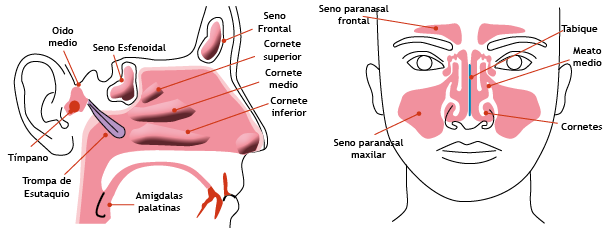

Nariz y senos paranasales

La nariz es una estructura protectora, purificadora, preparadora y reguladora del aire que entra y sale de las vías respiratorias inferiores; es como el guardián de una empresa que vigila y controla lo que entra y lo que sale. Los senos paranasales colaboran con la nariz en estos menesteres y aportan otros propios de ellos (figura 3-29).

La nariz tiene una estructura triangular, tanto en sentido coronal como lateral, con una base plana que corresponde al paladar y una cúpula, en cuyo vértice se localiza el órgano sensorial del nervio olfatorio. Par craneano I. Este triángulo tiene un tabique central que divide la nariz en dos espacios aproximadamente iguales, gracias a los cuales cuando uno de ellos está obstruido, el otro permite la respiración. Tiene estructuras supervascularizadas, que responden máximamente a los estímulos simpático y parasimpático para optimizar el aire que entra, los cornetes.

Figura 3-29. Anatomía de nariz y senos paranasales.

La nariz tiene dos funciones que debemos evaluar durante su examen:

•Olfatoria: dada por las neuronas del bulbo olfatorio (par I) que envía sus dendritas a través de la lámina cribosa del etmoides e inervan la mucosa olfatoria.

•Respiratoria: responde por las funciones: controladora de la presión inspiratoria, purificadora del aire inspirado, calentamiento, humidificación y función fonatoria; ésta última en compañía de los senos paranasales y otras partes de la vía respiratoria inferior. Las bibrisas o estructuras pilosas, el moco superadherente, los cornetes, la enzima lisozima, la función ciliar, son la base para la realización de las anteriores funciones.

Método de examen

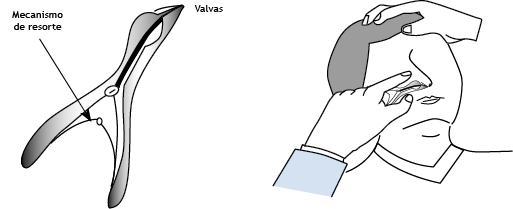

Las fosas nasales se examinan con el espéculo nasal que se toma con la mano izquierda como lo muestra la figura 3-30.

Figura 3-30. Espéculo nasal de Killian y técnica de examen.

Proceda de la siguiente manera:

•Paciente sentado con la cabeza a la altura del médico. Utilice una fuente de luz, sea linterna o un fotóforo (fuente de luz fijada a la frente mediante un mecanismo tipo cinta ajustable alrededor de la cabeza; permite que el médico disponga de sus manos libres).

•Espéculo nasal. Es un instrumento bivalvo, articulado, con mango tipo tijeras, usado para abrir las narinas (parte anterior de las fosas nasales) con la intención de ver el interior. El más utilizado y que no debe faltar en el consultorio de todo médico general, es el de Killian. Existen otros tipos como el Welch Allin que tiene mango con baterías y luz. También los hay reusables y desechables.

•Retraiga la punta de la nariz con el pulgar derecho y los otros cuatro dedos de la mano apoyados en la región frontal del individuo; inspeccione el tercio externo de ambas fosas nasales. Observe las bibrisas (pelos gruesos), el tabique que debe ser central, las alas de la nariz, la mucosa interna, que a nivel del tabique es un poco más rosada, el piso que es plano, seguir el paladar en su cara superior y la cúpula nasal que se extiende hacia frontal.

•Ahora sostenga la cabeza del paciente con la mano derecha en la frente y empújela suavemente hacia atrás hasta tener las narinas enfrente suyo (figura 3-30). Tome el espéculo de Killian en la palma de la mano izquierda entre el pulgar y la región tenar por uno de los brazos y los tres últimos dedos para el otro brazo; apoye el índice en el dorso de la nariz del paciente e introduzca el espéculo cerrado en la fosa nasal de modo que la dirección en la cual abran las valvas sea vertical, no horizontal, para no lesionar el tabique. Mueva la cabeza del paciente a necesidad con la mano derecha para facilitar el examen. La luz del fotóforo debe incidir convenientemente en el interior de la fosa nasal evaluada.

•Inspeccione el tabique, el piso nasal y los cornetes de una fosa y luego los de la otra sin cambiar de manos. Los médicos zurdos pueden hacerlo al contrario.

No olvide dos cosas importantes:

•No abra el espéculo contra el tabique, ya que esta maniobra genera dolor. Hágalo en el sentido vertical de la fosa nasal.

•No cierre las valvas completamente en individuos con fosas nasales muy pilosas para evitar depilaciones muy dolorosas.

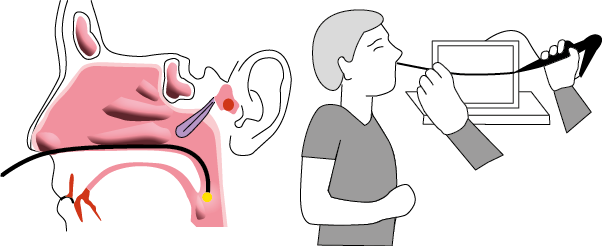

El examen de la parte posterior de la nariz es más potestad del otorrinolaringólogo ya que debe hacerse con los espejos que ellos poseen para tal menester. Hoy en día ellos utilizan más los equipos de video flexibles (videonasolaringoscopia) que les permiten examinar todas las porciones de la nariz y no solo sus partes anterior y posterior; adicionalmente la laringofaringe (figura 3-31).

Figura 3-31. Examen de videonasolaringoscopia.

Los senos paranasales se evalúan mediante:

Palpación de senos paranasales

Los senos paranasales tienen una representación topográfica en las siguientes zonas: pómulos, senos maxilares; en la región supraorbitaria, senos frontales y en la zona interna del reborde orbitario con la base de la nariz, senos etmoidales. Los senos esfenoidales no tienen representación en la superficie de la cara.

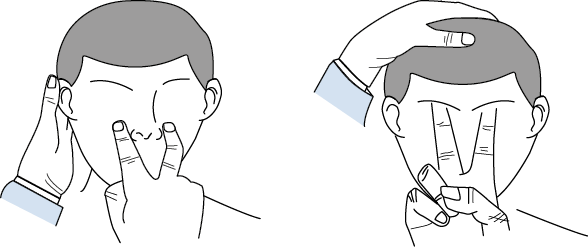

Proceda de la siguiente manera:

•Sostenga la cabeza del paciente con la mano izquierda.

•Palpe los senos maxilares: ejercer moderada presión con los pulpejos de los dedos índice y medio de la mano derecha como muestra la figura 3-32. Esta maniobra no debe generar dolor.

•Voltee la mano e introduzca los mismos dedos debajo de los rebordes orbitarios superiores para palpar los senos frontales. Tampoco debe presentarse dolor (figura 3-32).

Figura 3-32. Palpación de senos frontales y maxilares.

•Dirija el dedo índice de la mano derecha hacia el ángulo superior interno de la órbita izquierda y presione suavemente. No debe haber dolor. Corresponde al seno etmoidal izquierdo. Repita con el otro índice en la orbita derecha.

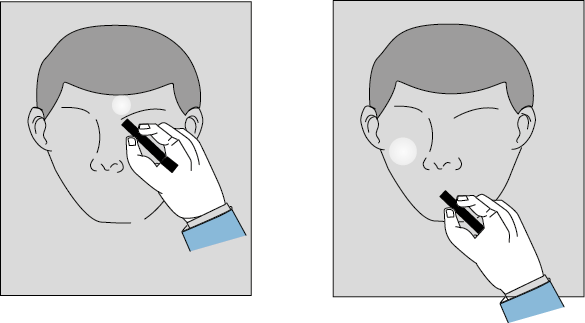

Transiluminación de los senos paranasales

Recuerde que los senos paranasales son cavidades vacías, de paredes óseas delgadas, contienen solo aire y por tanto susceptibles de ser iluminadas como un farol de navidad, por una fuente de luz convenientemente aplicada.

Proceda de la siguiente manera:

•Para la transiluminación debemos estar en un cuarto oscuro y con una fuente de luz potente de una linterna pequeña.

•Coloque la punta de la linterna encendida debajo de cada reborde orbitario y observe el reflejo luminoso encima del reborde correspondiente (senos frontales) (figura 3-33).

•Ahora, introduzca la linterna forrada en una gasa o en un dedo de guante en la boca del paciente. Pídale que ajuste los labios sobre ella. Dirija la punta de la linterna contra cada mitad del paladar y observe el reflejo luminoso en cada seno maxilar (figura 3-33).

Figura 3-33. Transiluminación del seno frontal y maxilar.

La no visualización (iluminación) de los senos paranasales no necesariamente implica anomalía, pero en casos de inflamación (sinusitis) no transilumina debido a edema o liquido en su interior. Debe hacerse estricta correlación con el cuadro clínico.

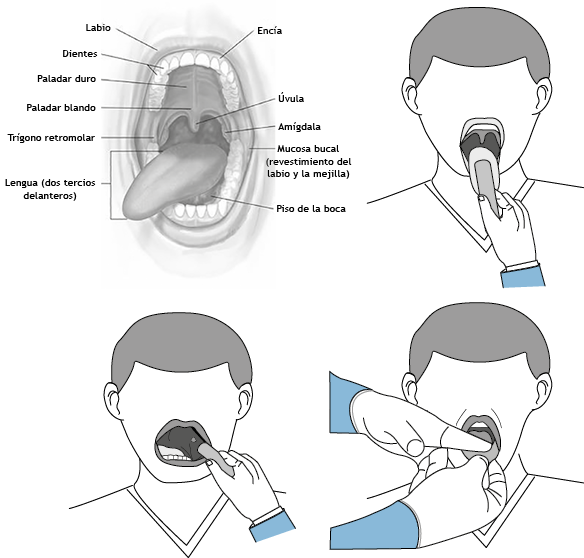

Cavidad oral y orofaringe

Esta importante región contiene a la vez la parte posterior de la vía respiratoria superior y la vía de la alimentación con boca, lengua, dentadura, glándulas salivares, mucosa yugal y úvula. Posteriormente están la laringe y la región faríngea. Además, contiene las amígdalas, anillo de Waldeyer (tejido linfoide adicional de máxima importancia a la hora de responder por la función inmunológica de primera línea en esta zona). Lateralmente limita con la circulación mayor del cuello (carótidas y yugulares internas) y con la columna cervical en la parte posterior. Es una región de potentes reflejos de náusea y tos que debemos sortear a la hora de hacer un buen examen.

El examen de la cavidad oral y la faringe se realiza con ayuda de un bajalenguas (paleta de madera o plástico desechable) y una fuente de luz (linterna, fotóforo o la linterna de su celular) así figura 3-34:

Figura 3-34. Examen de la cavidad oral y laringofaringe. Inspección y palpación.

ADVERTENCIA: cuando evalúe la cavidad oral de un paciente tenga presente no pararse directamente y muy cerca de su boca, porque cualquier reflejo nauseoso o de tos puede salpicarle. Ah, olvidaba advertirle de la halitosis: ¡puede tumbarlo!

•Ordene al paciente abrir la boca.

•Examine, en orden de afuera hacia adentro, ayudándose con el bajalenguas: labios, mucosa yugal, encías y dentadura, paladar duro y blando, lengua (dorso y cara ventral).

•Glándulas salivares: con el bajalenguas separe la mucosa del carrillo y al frente del segundo molar superior identifique el punto de drenaje del conducto de Stenon (glándula parótida) que se ve como un pequeño abultamiento con un orificio central. Masajee la parótida por delante del pabellón auricular con dedos índice y medio y observe la salida de saliva, evidencia de permeabilidad del conducto.

•Levante la lengua con el bajalenguas (Jajajá, contradictorio, ¿no?). En la cara inferior de la lengua observe los puntos de drenaje de las glándulas salivares submaxilares que están a lado y lado de la línea media (frenillo) en el piso de la boca. Masajee la glándula submaxilar a lado y lado de la cara interna de la mandíbula y observe la salida de saliva.

•Pida al paciente que saque la lengua, la mueva a los lados. Normalmente no debe haber desviaciones contrarias ni limitación de movimientos. Pídale que presione la lengua contra el interior de la mejilla y aprecie por palpación la fuerza del movimiento. No debe haber debilidades. Mirar sistema neurológico para la evaluación del nervio Hipogloso (Par craneano XII).

•Más atrás, al final de la cavidad oral, observe los pilares palatinos, las amígdalas, la pared faríngea posterior y la úvula. Esto se explora mejor pidiendo al paciente que entre la lengua y la mantenga relajada dentro de la cavidad oral. Usted suavemente la deprime con el bajalenguas. Hacerlo con la lengua afuera hace que esta se contraiga y no facilite el examen. Ensaye y compruébelo usted mismo. Pida al paciente que diga “Ahhhhh” (puede ser cualquier sonido pero este es el clásico que aprendimos) y aprecie la elevación del velo del paladar y la posición siempre central de la úvula. Mirar: evaluación del nervio vago (par craneal X) en sistema neurológico.

•Póngase un guante desechable en su mano derecha e introduzca su dedo índice en la boca del paciente y con ayuda de los dedos de su mano izquierda, proceda a palpar bimanualmente todas las estructuras dirigiéndose al paladar, lengua, cara interna de las mejillas, encías, piso de la boca, labios. Cambie de mano y hágalo al lado contrario. Ah, no olvide ponerse guante en la mano izquierda.

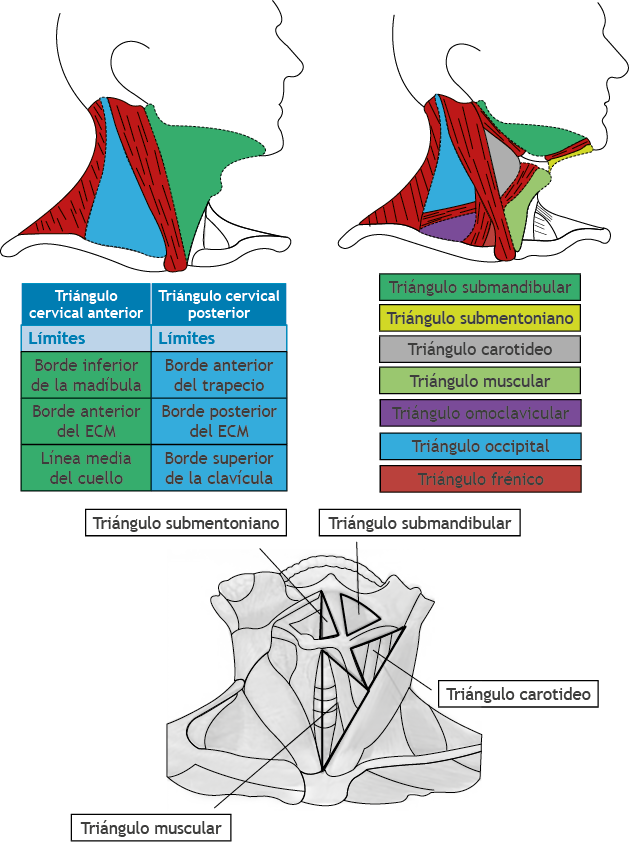

Cuello

El cuello es una parte del cuerpo humano que reúne una importante cantidad de estructuras en un espacio reducido. Entonces importantísimo es conocer al dedillo la anatomía compleja de esta región y aprender su adecuada valoración para afinar al máximo los diagnósticos y solicitar los paraclínicos que mejor demuestren nuestra impresión.

La división del área cervical, para fines de examen y localización de hallazgos, en triángulos, es muy útil y práctica. Los principales músculos y bordes de estructuras óseas dividen el cuello en las siguientes áreas triangulares (figura 3-35).

Figura 3-35. Anatomía y triángulos del cuello.

La importancia de estos triángulos radica en que en ellos residen estructuras importantes de tener en cuenta a la hora del examen y es conveniente referirse a ellos para referenciar los hallazgos. Ejemplo: “En el triángulo carotídeo derecho aprecio una masa de unos 4 cm de diámetro, pulsátil, con soplo sistólico a la auscultación, que corresponde a un aneurisma de la arteria carótida”.

El cuello para efectos más prácticos, también se divide en dos mitades, derecha e izquierda, por una línea vertical que pasa por la mitad de la laringe y tráquea. En cada mitad, la clavícula define una línea horizontal como límite inferior y la mandíbula su contrapartida superior. El borde anterior del trapecio es el límite posterior y el músculo esternocleidomastoideo divide esta área cuadrangular en dos mitades triangulares: triángulo anterior y triángulo posterior.

Todo examen del cuello debe incluir:

•Cadenas ganglionares.

•Laringe y tráquea. Hioides.

•Tiroides y paratiroides.

•Vasos sanguíneos (ver capítulo sistema vascular periférico).

•Motilidad cervical y músculos (ver capítulo sistema osteoartromuscular).

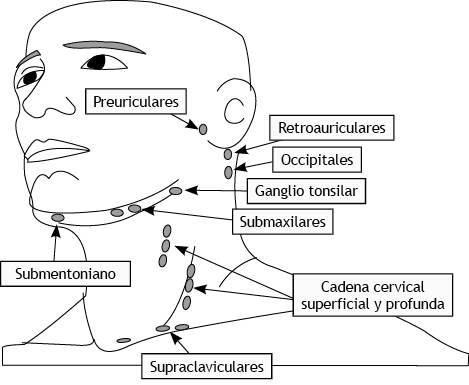

Cadenas ganglionares

Para una correcta exploración de las cadenas ganglionares se requiere conocer su distribución anatómica (figura 3-36) y recordar la división del cuello ya explicada.

Para el examen de las cadenas ganglionares proceda de la siguiente manera (figura 3-37):

Figura 3-36. Cadenas ganglionares.

Figura 3-37. Palpación de cadenas ganglionares del cuello.

•Palpación del lado izquierdo. Coloque la mano izquierda sobre la cabeza del paciente para movilizarla según sea necesario al palpar; en términos generales, es bueno flejar (flexionar) la cabeza hacia la mano que palpa para disminuir la tensión del músculo cutáneo y del esternocleidomastoideo (ECM).

•Con los dedos índice, medio y anular de la mano derecha proceda a palpar cada región de las señaladas con un movimiento circular suave y finalizar con movimiento de presión alternante de los dedos como que tocara las válvulas o pistones de una trompeta.

•Repita lo anterior en el lado derecho del paciente ahora con la mano izquierda.

Lo normal es no encontrar ganglios palpables en el examen. En caso de palpar alguno, se debe describir tamaño, forma, sensibilidad, adherencia a planos profundos o superficiales y a otros ganglios (conglomerados). No olvide describir su localización topográfica, ejemplo: "en el triangulo posterior del lado derecho del cuello, en la región homoclavicular. palpo conglomerado ganglionar duro, confluente, indoloro, que amerita estudio anatomopatológico.

Laringe y tráquea. Hioides

Estas estructuras están en la línea media anterior del cuello. El hioides es un hueso en forma de “U”, que no se articula con ningún otro. En él se anclan los músculos de la base de boca por la parte superior y la membrana tirohioidea por la parte inferior. Cuando una persona se “ahoga” con un cuerpo extraño, se hace una perforación de urgencia para salvarlo. OJO: no hacerla aquí porque solo empeoramos las cosas. Les dejo de tarea averiguar dónde se hace, porque esto lo debe saber todo ciudadano, máxime usted, que va a ser médico. Pregunta de examen.

La Laringe y la tráquea componen la parte más superior de la vía respiratoria y aquella, es la base del aparato de la fonación. El cartílago tiroideo es la parte más prominente de la parte anterior del cuello; comúnmente se le llama “manzana de Adán”.

Tiroides y paratiroides

La tiroides es una glándula de primerísima importancia porque es como la administradora que autoriza que todas las reacciones metabólicas en el organismo corran a la velocidad óptima. Se cae de su peso la trascendencia de explorar bien esta glándula. Las paratiroides son entre 4 y 6 pequeñas glandulitas localizadas detrás de la tiroides lo que hace que no sean palpadas en el examen. No por pequeñas son menos importantes. Manejan el metabolismo del calcio y el fosforo. Son responsables en algunas ocasiones de la temida osteoporosis.

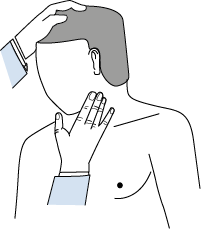

Para el examen de la anatomía anterior del cuello, proceda de la siguiente manera con el paciente sentado en una silla de modo que el cuello quede a la altura de los codos del médico, quien de pie y detrás del paciente, procede a palpar así (figura 3-38):

Figura 3-38. Palpación de la glándula tiroides.

•Coloque ambas manos que abracen suavemente el cuello del paciente y que los dedos, índice y medio (y anular a veces) en la línea media, palpen el cartílago tiroides, el hioides, la membrana tirohioidea, el cricoides, la membrana cricotiroidea y los anillos traqueales; aprecie la movilidad lateral de la laringe y la tráquea. Pregunte al paciente algo y aprecie la vibración normal de estas estructuras.

•Aplique ahora los dedos en la base de la tráquea cervical y palpe la tiroides, primero por delante para examinar el istmo y posteriormente, sostenga la tráquea con la mano izquierda y palpar en la cara lateral derecha, rechace el músculo esternocleidomastoideo, ECM, el cual se relaja al pedir al paciente que fleje la cabeza hacia este lado, para lograr palpar este lóbulo. Palpe con movimientos circulares. Ahora realice la misma maniobra en el lado izquierdo.

•En caso de palpar algo que creemos es la tiroides, podemos confirmarlo al dejar los dedos inmóviles sobre lo que creemos sea la glándula y pedir al paciente que trague saliva; la tráquea asciende y con ella la tiroides.

•La glándula tiroides y estructuras vecinas también se puede palpar con un abordaje por delante del paciente. Lo utilizamos en pacientes en cama que no se pueden sentar.

Si lo que palpamos, asciende con la deglución se confirma que pertenece a la tiroides.

Las paratiroides por ser tan pequeñas y estar localizadas detrás de la tiroides, no son reconocidas en el examen del cuello. Solo son palpables cuando están patológicas.