Manual para el examen físico del normal y métodos de exploración

- -

- 100%

- +

Conclusión

El cuello sirve como un sitio de paso obligado para muchas estructuras que conectan la cabeza con el resto del cuerpo. Entre otros encontramos nervios, vasos sanguíneos, tráquea, esófago, médula espinal, columna cervical, grupos de ganglios linfáticos, y glándulas endocrinas, grupos musculares importantísimos. En consecuencia, de muchos tipos son las enfermedades que se asientan en esta área tan compleja, pero de primerísima importancia están las lesiones de tipo tumoral y como tal, la palpación que es la maniobra estrella del examen físico para esta zona, se debe aprender y dominar a máxima perfección para detectar tempranamente lesiones que de otro modo serian de gran morbilidad e incluso letales para el paciente.

Como en todo pero más aún en esta parte del organismo, el reconocimiento temprano de las enfermedades puede marcar la diferencia entre la vida y la agonía y la muerte. “Podemos vivir sin una oreja pero no sin cabeza”.

Capítulo 4. Sistema cardiovascular maniobras parael

El corazón es la bomba que impulsa la sangre a todos los rincones de nuestro cuerpo, por lo tanto, no puede fallar so pena de morir. El corazón aporta el oxígeno necesario a las células para la fabricación del ATP, la molécula que aporta la energía necesaria para realizar todas las actividades celulares; al mismo tiempo, permite la salida de los desechos tóxicos del cuerpo resultantes de la actividad metabólica, cosa que se hace en los pulmones que exhalan el mayor deshecho, el CO2 y en los riñones que se deshacen de los llamados desechos nitrogenados producto del catabolismo de las proteínas, amoníaco, úrea y amonio. El corazón favorece la recolección de los nutrientes en el intestino, los transporta al hígado y después de transformados, a la economía para el mantenimiento de la vida; nuestro cerebro mantiene su óptimo funcionamiento gracias al aporte de nutrientes principalmente glucosa y oxígeno y retiro de desechos al torrente sanguíneo. Si imaginamos cualquier función orgánica, ésta no podrá existir sin la participación de la bomba cardíaca. Al final de una vida promedio, el corazón de una persona puede haber latido (es decir, haberse dilatado y contraído) más de 3.500 millones de veces; cada día, el corazón late en promedio unas 100.000 veces, bombea aproximadamente 2.000 galones (7.571 L) de sangre. El cuerpo, en su cotidianidad, realiza muchas actividades que serán objeto del examen cardíaco que trataremos a continuación. Podemos sentir el ritmo del corazón, su movimiento, cuantificar sus contracciones y escuchar el ruido que hace la sangre a través de él y que permite que las válvulas puedan abrirse y cerrarse, etc. Para ello nos valemos de múltiples maniobras del examen clínico, maniobras que aplicamos durante el examen y que son:

•Inspección.

•Palpación.

•Auscultación.

•Percusión. Poco útil.

La percusión para delimitar el área cardíaca no es muy utilizada por su inexactitud y ha sido desplazada por otros métodos más precisos como los rayos X, la tomografía axial computarizada (TAC), la resonancia magnética nuclear (RMN) y la ecocardiografía.

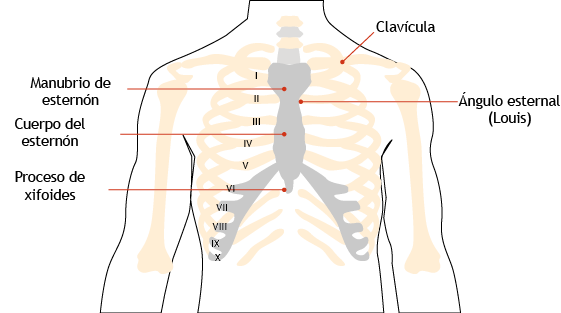

Topografía cardíaca

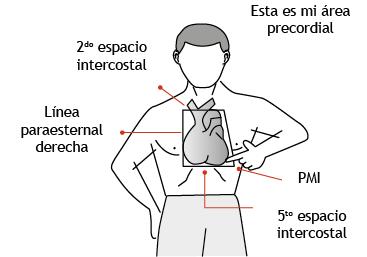

Imaginar la proyección del corazón en la pared del tórax del paciente, conocidos los límites anatómicos del mismo, ayuda enormemente a entender el origen de los hallazgos clínicos (figura 4-1). A esta zona de proyección del corazón se le conoce como área precordial (figura 4-2). El corazón es una víscera que se halla en el mediastino (espacio entre ambos pulmones), y parte de él se recuesta contra la pared anterior del tórax lo que explica los hallazgos percutorios de este órgano, pero es importante tener en cuenta que lo que se percute es menor que lo que se proyecta, porque el pulmón se traslapa a lado y lado del corazón y amortigua los hallazgos. Hoy en día, el examen clínico no tiene mucha utilidad como ya dijimos, ya que los exámenes imaginológicos superan ampliamente un examen clínico con limitaciones. Si bien esto es cierto para definir la topografía cardíaca, no lo es para el resto del examen donde las filigranas del diagnóstico son frecuentes como veremos a continuación. Ahora vamos a describir cómo se realiza un examen organizado del corazón.

Figura 4-1. Topografía cardíaca, valvular y de grandes vasos.

Inspección

Con el paciente sentado tranquilamente en la mesa de examen, las manos en descanso sobre los muslos y que respire espontáneamente, observe:

•Que ambos hemitórax sean simétricos.

•Si existen movimientos sincrónicos de la pared del tórax con los latidos cardíacos. Normalmente, no se percibe la transmisión del movimiento cardíaco a la pared del tórax a simple vista; esto solo es posible en estados de crecimiento cardíaco (cardiomegalia) avanzado, cuando también se puede observar abombamiento de la pared para acomodar un corazón grande. Se requiere una larga evolución de la enfermedad para poder ver estos casos que hoy en día, con los métodos de diagnóstico sofisticados disponibles, son una rareza, ya que se realiza el diagnóstico y el problema es corregido tempranamente.

El área precordial (figura 4-2).

Es el área de proyección del corazón sobre la pared anterior del tórax. Está definida por los siguientes limites:

•Borde superior: la línea horizontal que une los segundos espacios intercostales.

•Borde inferior: la línea horizontal que une los quintos espacios intercostales.

•Borde lateral derecho: la línea vertical para-esternal derecha.

•Borde lateral izquierdo: línea oblicua que une el segundo espacio intercostal izquierdo junto al esternón y el punto de máximo impulso que veremos a continuación.

Figura 4-2. Área precordial.

Punto de máximo impulso

Con el paciente en posición de decúbito dorsal, manos a ambos lados del cuerpo, que respire espontáneamente, observe:

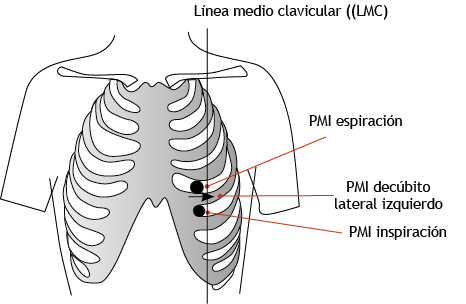

•En personas muy delgadas y en niños, el choque de la punta del corazón o punto de máximo impulso (PMI) puede ser visible. Corresponde al sitio donde la punta del corazón (ventrículo izquierdo) golpea el tórax durante la sístole (contracción cardíaca). Su localización normal es: en espiración, en el quinto espacio intercostal izquierdo (EII), ligeramente por dentro de la línea medioclavicular (LMC) y en inspiración profunda, en el sexto EII, también por dentro de la LMC (figura 4-3). La línea medio clavicular (LMC) es una imaginaria que se traza perpendicularmente al punto medio de la clavícula del paciente. Intente apreciar este choque al mirar al paciente de frente y tangencialmente al sitio donde debería estar. Si no se observa, “ruede” al paciente hacia su lado izquierdo y observe nuevamente.

•Si el paciente se acuesta hacia el lado izquierdo, el choque de la punta se desplaza aproximadamente 2 cm hacia afuera de su punto original (figura 4-3).

El hecho de que el choque de la punta o PMI a la inspección no sea evidente no se considera anormal; por el contrario, es lo habitual máxime si de individuos corpulentos u obesos se trata.

Palpación

Esta maniobra hace más objetivos los hallazgos de la inspección. Para una precisa descripción de los hallazgos palpatorios es necesario conocer cómo se reconocen los espacios intercostales.

Figura 4-3. PMI. Variación con respiración-Decúbito lateral.

Identificación de los espacios intercostales

La mejor referencia anatómica para su identificación es el ángulo de Louis o ángulo esternal, (figura 4-4) que corresponde a la articulación del manubrio esternal con el cuerpo del esternón. Con el paciente en decúbito dorsal se aprecia dicha articulación como una prominencia central que se corrobora mediante la palpación. A derecha e izquierda de dicha prominencia esta la articulación esternocostal de la 2a costilla. Ubique la palma de su mano derecha sobre el tórax del paciente de modo que el espacio entre los dedos índice y medio contenga el ángulo de Louis y que los dedos caigan por encima y por debajo de la 2a costilla. Los dedos caen en espacios intercostales. El índice estará en el primer espacio y el medio en el segundo espacio intercostal. Esta es una maniobra utilísima a la hora de definir los espacios intercostales cosa que haremos a menudo en nuestra práctica para delimitar anatómicamente hallazgos clínicos.

Figura 4-4. Ángulo de Louis o esternal. Espacios intercostales.

A partir de allí se cuentan los espacios intercostales en sentido descendente.

El ángulo de Louis es un mojón anatómico muy importante como referencia para otras cosas:

•Marca los límites entre la aorta ascendente y el cayado.

•La tráquea se divide en los dos bronquios principales.

•Nivel radiológico del espacio vertebral T4 - T5.

Ahora sí, con esta información procedemos a realizar la palpación del corazón con el paciente en decúbito dorsal (acostado):

•Usted a la derecha del paciente, coloque la mano derecha abierta, con los dedos extendidos sobre los espacios intercostales en el área precordial (figura 4-5). Estás en el área de la proyección aproximada del corazón en la pared anterior del tórax; esta área es un paralelogramo cuyos límites horizontales son el segundo y el quinto espacios intercostales; el límite vertical derecho es la línea paraesternal (LPE) de ese lado y el límite izquierdo es la unión del segundo EII/LPE con el PMI del paciente (figura 4-2). Perdone que te lo repita, pero es de suma importancia esta área.

•“Sienta que normalmente no se siente nada” debajo de la mano. En pacientes delgados y especialmente en niños puede experimentarse un movimiento por el latido cardíaco, lo que es normal en esta población de personas. Otros movimientos más bruscos, vibraciones, clics, se aprenderán en los casos de enfermedades diversas.

•Localice con el dedo índice el choque de la punta donde usted ya sabe que se encuentra normalmente (ver Inspección). El choque de la punta es el sitio del tórax donde la punta del corazón, específicamente la punta del ventrículo izquierdo golpea la pared; corresponde, como es lógico, a un espacio intercostal porque las costillas bloquean su apreciación.

•Defina su localización topográfica, intensidad y área de choque. Ejemplo: “Profe, el punto de máximo impulso o PMI de este paciente está aquí”. “Y dónde es aquí”, responde el profesor. “Pues solo mire”, jajajá. OJO: cuando estemos relatando un caso, debemos describirlo claramente para que todo el mundo sepa dónde está: “El PMI del paciente está en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medioclavicular”.

Figura 4-5. Palpación del PMI.

•Decúbito de Pachón. El choque de la punta con frecuencia, no se evidencia en decúbito dorsal en personas normales. La maniobra del decúbito lateral izquierdo (maniobra de Pachón o decúbito de Pachón) facilita su localización. La técnica es como se describe a continuación:

•Pida al paciente que levante el miembro superior izquierdo por encima de los hombros.

•Ayúdele a “rodarse” hacia su lado izquierdo, sosteniéndolo por el hombro derecho con su mano izquierda. Empújelo suavemente.

•Coloque la mano derecha como se indicó anteriormente, en el sentido de los espacios intercostales. Puede ser razón de no encontrarlo, una mala colocación de los dedos sobre las costillas.

•Pida al paciente que haga una espiración forzada. Esto con el ánimo de retroceder el pulmón al máximo para permitir una aproximación de la punta del ventrículo izquierdo a la pared del tórax.

• dentifique el choque de la punta y sus características (figura 4-6).

•Sin retirar el dedo que palpa, devuelva al paciente a la posición de decúbito dorsal y establezca su localización con precisión. Este hallazgo es importantísimo en caso de cardiomegalia (agrandamiento del corazón) en enfermedad cardíaca.

Figura 4-6. Palpación del PMI. Decúbito lateral izquierdo (de Pachón).

Aún con esta maniobra, en algunos pacientes normales no se les siente un choque de punta evidente, por ejemplo, en pacientes obesos o mujeres con mamas de gran tamaño.

Auscultación

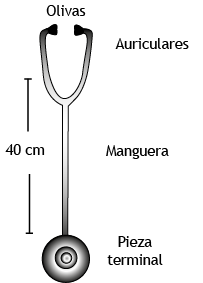

Para la auscultación cardíaca se utiliza el estetoscopio o fonendoscopio (figura 4-7), el instrumento si se quiere, más representativo de la profesión médica; inventado en Francia por René Teófilo Jacinto Laennec en 1816, un clínico destacado, quien además clasificó las enfermedades en género y especie. En la década de 1960, el doctor Littmann, profesor de la Escuela Médica de Harvard, desarrolló un nuevo instrumento más liviano que los anteriores; los estetoscopios Littmann son considerados estetoscopios bien elaborados y son los preferidos por un alto porcentaje de médicos en todo el mundo. El estetoscopio es útil no solo para auscultar el corazón, sino múltiples ruidos generados en el organismo, a saber, ruidos respiratorios, peristaltismo intestinal, soplos en arterias periféricas, la voz, e incluso tiene aplicaciones no médicas, en muchas áreas de la industria. Coloquialmente de le dice “descrestoscopio” para significar que con él, impresionamos a muchos incautos e ingenuos.

El estetoscopio clásico consta de: pieza terminal que se utiliza sobre la piel del paciente, tiene dos servicios, uno con membrana semirrígida para sonidos de intensidad digamos normal y otro, tipo copa, para sonidos muy suaves. Esta pieza terminal se une a una manguera en forma de “Y”, de material suave y flexible, de una longitud estándar de 40 cm. Los dos extremos de la “Y” se continúan con una terminal metálica cada uno (auriculares) que van a cada oído y terminan en dos olivas que se adaptan perfectamente al conducto auditivo externo para captar todo el sonido que se transmite y aislar el ruido exterior que confunde (figura 4-7).

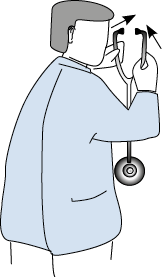

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para obtener información óptima con este instrumento:

•Los auriculares (olivas) deben acomodarse al conducto auditivo externo sellándolo por completo y sin provocar molestias o dolor. Deben dirigirse en igual sentido al conducto auditivo externo (que es oblicuo hacia adelante), (figura 4-8).

Figura 4-7. Estetoscopio y sus partes.

Figura 4-8. Orientación de los auriculares.

•La manguera debe ser de un material flexible, pero no colapsable. Su longitud óptima debe ser de 40 cm.

•La pieza terminal debe tener dos servicios como mínimo:

•Diafragma: recoge sonidos de alta frecuencia; para ello se debe aplicar el instrumento firmemente contra el tórax del paciente.

•Campana: recoge los sonidos de baja frecuencia; se debe aplicar suavemente al tórax de modo que sus bordes queden sellados. Es importante que la campana tenga un borde de caucho para un mejor ajuste. Si se aplica muy fuerte sobre el tórax, se convierte en un diafragma debido al estiramiento de la piel incluida en la campana.

El estetoscopio tradicional ha evolucionado y en la actualidad disponemos de múltiples opciones; los hay pediátricos, cardiológicos, con Doppler y electrónicos. El estetoscopio electrónico es el único que presenta una mejoría significativa con respecto al original; posee una mayor respuesta a la frecuencia, una mejor sensibilidad al sonido y un control de volumen para poder controlar los sonidos fuertes o molestos para el oído; el sonido es recogido por una sonda, es amplificado, procesado y finalmente transmitido a los auriculares. Los estetoscopios electrónicos funcionan con baterías recargables.

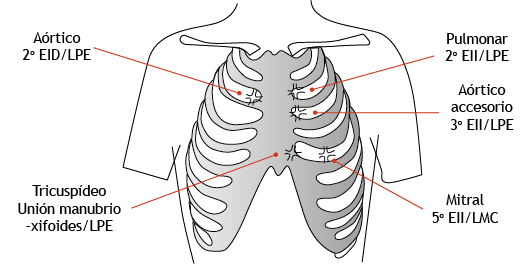

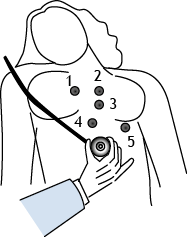

La pared anterior del tórax se puede auscultar en cualquier parte, pero se han definido ciertos puntos que son más rentables en cuanto a recuperación de información y que son sugeridos al momento de auscultar; entonces, antes de auscultar un paciente debemos conocer los focos de auscultación cardíaca que son aquellos puntos del tórax anterior donde se escuchan con mayor claridad los ruidos cardíacos producidos por el cierre valvular. No corresponden, como pudiera pensarse, a la proyección topográfica de las válvulas cardíacas (figura 4-9 y comparar con figura 4-1), sino que son los sitios donde mejor se auscultan los fenómenos acústicos del cierre valvular correspondiente. Los focos de auscultación están localizados en:

Foco de auscultaciónLocalizaciónAórticoSegundo EID con LPEPulmonarSegundo EII con LPEAórtico accesorioTercer EII con LPETricúspideArticulación manubrio-xifoidesMitralQuinto EII con LMC (PMI)•EID: espacio intercostal derecho.

•EII: espacio intercostal izquierdo.

•LPE: línea paraesternal.

•LMC: línea medio clavicular.

•PMI: punto de máximo impulso.

Figura 4-9. Focos de auscultación.

Maniobras de auscultación

Con el paciente en decúbito supino, coloque firme pero delicadamente el diafragma del estetoscopio sobre cada foco de auscultación y escuche cuidadosamente hasta estar seguro de lo que escucha. Siga siempre un orden al auscultar los focos (figura 4-10). El que recomendamos, por ser el más reconocido es:

•Aórtico.

•Pulmonar.

•Accesorio aórtico.

•Tricúspide.

•Mitral.

Figura 4-10. Auscultación. Decúbito dorsal. Orden de auscultación.

Repita el mismo procedimiento con la campana del estetoscopio, aplicándola suavemente contra la pared del tórax. Hacerlo con mucha presión produce mayor tensión de la piel del paciente contra los bordes de la campana, como el cuero contra los bordes de la caja de resonancia de un tambor y convierte a la campana en un nuevo diafragma que anula las bondades de ella.

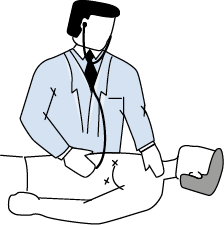

En decúbito supino (dorsal) se escuchan mejor los ruidos cardíacos en los focos tricúspide y mitral (focos de la punta del corazón). Ahora, con el paciente sentado y ligeramente hacia adelante (figura 4-11), repita la auscultación con el diafragma y la campana. Esta maniobra facilita la auscultación de los ruidos cardíacos en los focos de la base del corazón (aórtico y pulmonar). Si usted ausculta en el foco mitral (quinto EII/LMC) al utilizar el decúbito lateral izquierdo de Pachón descrito anteriormente para la palpación del PMI, logrará hacer más evidentes los ruidos mitrales (figura 4-12). Estas dos maniobras, sentado y ubicado hacia delante y decúbito de Pachón, acercan el corazón o lo recuestan a la pared del tórax para hacer más clara su auscultación.

Figura 4-11. Auscultación. Sentado. Inclinado hacia adelante.

Figura 4-12. Auscultación. Decúbito lateral izquierdo.

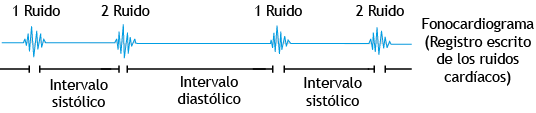

Lo que usted deberá escuchar normalmente será: primero y segundo ruidos cardíacos; tercero y cuarto ruidos (normalmente son difíciles de escuchar), y detectar los intervalos sistólico y diastólico (figura 4-13). Algunos fenómenos acústicos soplantes suaves pueden escucharse en condiciones normales y son conocidos como soplos inocentes. Veamos esto con más detalle.

Figura 4-13. Ruidos cardiacos e intervalos.

Primer ruido. Producido por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide al inicio de la sístole cardíaca. Tiene dos componentes: mitral (M1) y tricúspide (T1), (figura 4-14). M1 significa componente mitral del primer ruido y T1, componente tricúspide del primer ruido.

Para identificarlo conviene saber que es sincrónico con el pulso carotídeo y con el impulso ventricular en el PMI. Palpe este pulso como se indica en la sección de examen vascular periférico: coloque la mano izquierda sobre la arteria carótida en el cuello y escuche su sincronía mientras lo palpa (figura 4-15). Es de mayor intensidad en los focos mitral y tricúspide (figura 4-15). Su onomatopeya es “LUB”.

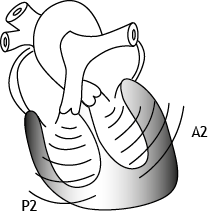

Segundo ruido. Producido por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al comienzo de la diástole cardíaca. Tiene dos componentes: aórtico (A2) y pulmonar (P2) (figura 4-16). A2 es el componente aórtico del segundo ruido y P2 el componente pulmonar del mismo segundo ruido.

La auscultación ya no representa una dificultad, ya que se conoce cuál es el primer ruido. El segundo ruido es de mayor intensidad en los focos de la base: aórtico y pulmonar (figura 4-17). Su onomatopeya es “DUP”.

En resumen, usted debe escuchar la siguiente cadencia acústica: LUBDUP, LUBDUP, LUBDUP… y así, sucesivamente... hasta la muerte. Usted verá si sigue con la auscultación para verificar esta afirmación.

Figura 4-14. Origen del primer ruido.

Figura 4-15. Auscultación. Identificación del primer ruido.

Figura 4-16. Origen del segundo ruido.