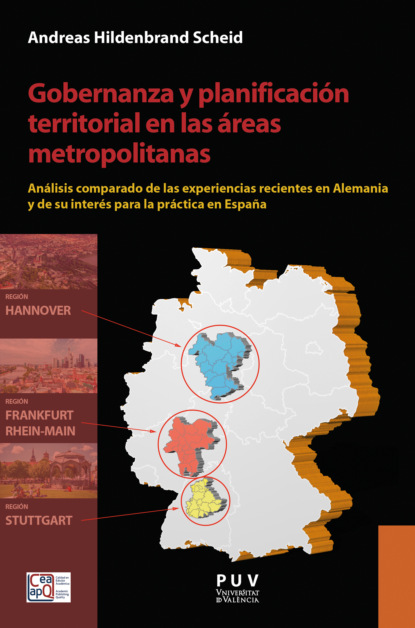

Gobernanza y planificación territorial en las áreas metropolitanas

- -

- 100%

- +

Como modelo alternativo a la ciudad dispersa, se plantea –mayoritariamente pero no libre de controversias– la ciudad razonablemente compacta y policéntrica, a la que se le atribuyen mayores niveles de sostenibilidad y, por tanto, mejores posibilidades para lograr un buen gobierno del territorio metropolitano. Este modelo, como consideran la mayoría de los expertos y las organizaciones internacionales (especialmente la OECD en su informe Compact City Policies: A Comparative Assessment, publicado en 2012), ha de ser el paradigma de referencia en el que deban inspirarse estos planes y otros instrumentos (por ejemplo, planes de transporte metropolitanos). En el capítulo 1.4.3., se expondrán los rasgos esenciales de este modelo y se resaltará el papel central de la planificación territorial para su implementación efectiva.

2.2. La fragmentación administrativa del espacio metropolitano

Como ya se ha señalado (capítulo 1.1.1), la incongruencia entre los límites del territorio que abarca el ámbito funcional metropolitano y el mapa político-administrativo existente se traduce en una fragmentación administrativa del espacio metropolitano, que supone una enorme complejidad y dificultad para la acción pública.

Los problemas y retos que hay que afrontar y las tareas que hay que cumplir tienen una clara naturaleza supramunicipal, como lo ponen de manifiesto la localización de equipamientos y prestación de servicios públicos (transporte, agua, residuos) y la necesidad de coordinar y compatibilizar el planeamiento urbanístico. Por tanto, se requiere una acción pública a escala metropolitana para abordarlos de manera unitaria e integrada. Se precisan nuevas fórmulas organizativas de planificación, gestión y toma de decisión que estén en consonancia con el ámbito funcional metropolitano para asegurar una acción pública coherente y eficaz.

Asimismo, en la economía globalizada los agentes económicos suelen pensar en clave metropolitano. Fijan su atención no en una ciudad, sino en la oferta y el atractivo existentes en áreas metropolitanas y grandes regiones urbanas a la hora de su toma de decisión sobre la localización de inversiones productivas. En este sentido, también desde la perspectiva del desarrollo económico del territorio y de la competitividad de las áreas metropolitanas en la economía global, la acción pública tiene que guiarse por un enfoque metropolitano.

El problema que se plantea es que la escala metropolitana, por regla general, no suele ser el referente de la toma de decisión político-administrativa. Son las divisiones político-administrativas tradicionales a escala local y regional (para el caso de España: municipios, provincias, comunidades autónomas) con los que se sienten comprometidos y responsables los políticos. Conforman los espacios electorales y los territorios a los que están atribuidas las competencias legislativas y/o administrativas en las materias objeto de políticas públicas. Asimismo, son estas delimitaciones tradicionales, especialmente los municipios, las que constituyen el referente habitual de la identificación o del sentido de pertenencia de los ciudadanos con su territorio. En suma, «la fragmentación institucional y la existencia de varias instituciones representativas dificultan la apropiación ciudadana del espacio metropolitano y la prestación eficiente de los servicios» (Tomàs, 2010: 143).

El resultado es que las cuestiones metropolitanas, que precisan la capacidad de pensar y actuar en clave metropolitana, quedan, con frecuencia, en un segundo plano o desatendidas o solo se abordan de forma insuficiente e incompleta. El desencuentro entre el ámbito funcional metropolitano y el espacio político-administrativo significa costes para la acción pública en términos de eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad. Un ejemplo claro de esto lo aportan la descoordinación e incompatibilidades que con frecuencia caracterizan el desarrollo urbanístico de los municipios en espacios metropolitanos. Si desde la perspectiva de su crecimiento urbanístico y ordenación territorial se quiere lograr un desarrollo integrado y coherente del respectivo espacio metropolitano en su conjunto, resulta claramente insuficiente el planeamiento urbanístico, que se realiza individualmente por cada uno de los municipios que forman parte de un determinado espacio metropolitano. La mera suma de varios PGOU no aporta la coherencia del desarrollo territorial. Sin perjuicio de algunas excepciones, la práctica imperante es que estos planes se guían por una lógica de los intereses propios de cada municipio, abordando de forma autista el correspondiente término municipal, desvinculado de las interrelaciones de su territorio con el de los municipios de su entorno y con una atención insuficiente a los intereses generales que hay que considerar.

Por todo ello, para asegurar la gobernabilidad del espacio metropolitano y resolver lo que constituye su problema estructural más grave, la incongruencia entre el ámbito funcional metropolitano y las divisiones territoriales de la decisión político-administrativa, se plantea la necesidad de dar una respuesta adecuada a nivel institucional. Concretamente, se requiere el establecimiento de fórmulas específicas para instrumentar la gobernanza a escala metropolitana.

Estas fórmulas han de ser capaces de impulsar y organizar la cooperación entre todos los actores relevantes para el desarrollo del espacio metropolitano. En este sentido, la gobernanza metropolitana es, en la acepción más básica de este concepto, el arte de pensar y actuar juntos en clave metropolitana.

Se trata de construir, por medio de la coordinación y cooperación entre los actores públicos involucrados y entre éstos y los agentes privados, la sociedad civil y la ciudadanía, una visión colectiva y democrática que enfoque, de manera unitaria e integrada, los problemas, oportunidades y retos del área metropolitana. Sobre la base de esta visión de conjunto compartida a escala metropolitana, se ha de consensuar entre todos un proyecto para el futuro del área metropolitana que se encuentre en consonancia con los requerimientos del desarrollo sostenible. Este proyecto se realizará a través de un esfuerzo colectivo de formulación y puesta en práctica de políticas, estrategias y proyectos coherentes entre sí y al servicio del bien común del área metropolitana en todas las cuestiones que son relevantes para su desarrollo: la ordenación del territorio, el desarrollo económico, el transporte, la prestación de servicios, la vivienda, etc.

En suma, el reto consiste en lograr la buena gobernanza metropolitana. Este reto, que constituye quizá el mayor desafío dentro de la cuestión metropolitana, se tratará con más detalle a continuación. Partiendo de una definición del concepto de la gobernanza, se enunciarán las características de una buena gobernanza metropolitana y, sobre todo, se expondrán las posibles soluciones que existen para lograr, mediante la gobernanza metropolitana, la coherencia entre el espacio funcional metropolitano y el espacio de la decisión política.

3. El reto de la buena gobernanza metropolitana: establecer la coherencia entre el espacio funcional y el espacio de la decisión político-administrativa

3.1. La gobernanza: definición de un concepto complejo

El concepto de gobernanza es un término que desde la década de los noventa del siglo pasado ha tenido una amplia difusión5. Se emplea cada vez más en los discursos políticos, medios de comunicación y estudios científicos promovidos por diferentes disciplinas. Igualmente, la gobernanza es un concepto omnipresente en los documentos de las organizaciones internacionales. No hay unanimidad sobre el uso del término de gobernanza, que constituye un concepto polisémico de alta complejidad, y es frecuente su confusión con otros conceptos afines pero distintos (gobierno, gobernabilidad).

Gobernanza es la traducción al castellano del término anglosajón governance. La Real Academia Española de la Lengua define gobernanza como el «arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía». Así, en consonancia con esta definición, uno de los ingredientes definitorios de la gobernanza es el estilo (el arte o manera) de gobernar.

Gobernar va mucho más allá de lo que es la acción desde los gobiernos y las administraciones públicas y a la que corresponde, en la terminología anglosajona, el concepto de government (Selle, 2005: 115). El concepto gobernanza (governance) no se restringe a la esfera de la acción pública, percibiendo al Gobierno y a la Administración como protagonistas del proceso de decisión política y a los demás actores (privados y públicos), principalmente, como destinatarios de las políticas públicas (Braun y Giraud, 2003). Es un concepto más amplio que comprende el complejo proceso de decisión sobre los asuntos de interés para la sociedad, en el que intervienen múltiples actores, tanto públicos como privados, y en el que el Gobierno y la Administración no siempre son los protagonistas en la generación del producto final de la decisión política. El concepto gobernanza se refiere al proceso continuo de la toma de decisiones por parte de los actores públicos y privados sobre asuntos comunes, con el que se procura llegar a un consenso sobre cuestiones en las que existen intereses divergentes, e iniciar una acción conjunta mediante la cooperación. La gobernabilidad es el resultado del funcionamiento del Gobierno y de la gobernanza, es decir, la gobernabilidad de un país entero o de una región metropolitana depende en gran medida de la calidad y del rendimiento del Gobierno y de la gobernanza.

La gobernanza puede definirse como un sistema de reglas formales e informales (normas, procedimientos, costumbres, etc.) que configura un marco institucional para la interacción entre diferentes actores, tanto públicos como privados (el amplio espectro de agentes económicos y sociales), en el proceso de toma de decisión. Así, la gobernanza, en claro contraste con posiciones que sostienen que las decisiones sobre los asuntos públicos pueden adoptarse de forma unilateral y jerárquica, significa sobre todo otro estilo de gobierno que se centra en la acción colectiva y en el que la participación y la cooperación (incluida la público-privada) desempeñan un papel importante.

La Unión Europea, en su Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea presentado por la Comisión Europea en 20016, formuló para su aplicación, en todos los niveles de gobierno, los siguientes principios rectores de la gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. En cuanto a la necesidad de la coherencia de las políticas públicas que se destaca en el Libro Blanco, es especialmente la ordenación del territorio la política pública que vela por la coherencia territorial de la acción pública, y son, como con acierto señala Esteban (2003: 79), los planes territoriales los instrumentos proveedores de la coherencia territorial. El significado concreto de la coherencia territorial –concepto estrechamente relacionado con el uso inteligente del territorio– en el contexto de la planificación territorial se tratará en el capítulo 1.4.1.

Dentro de la gobernanza como nuevo paradigma de las políticas públicas, ha emergido la expresión gobernanza territorial. Tanto las administraciones públicas como los expertos universitarios o profesionales libres vinculados a la planificación territorial la consideran como una herramienta imprescindible para una implementación más efectiva de la política de ordenación del territorio y de las políticas sectoriales de incidencia territorial, y en definitiva para lograr un desarrollo urbano-territorial en consonancia con el objetivo del desarrollo sostenible (Farinós, 2005, 2006 y 2008; Farinós y Romero, 2008; Davoudi, Evans y otros, 2008). A su vez, la gobernanza territorial es un enfoque por el que apuesta la Unión Europea para fortalecer la dimensión territorial en las políticas comunitarias y en las políticas públicas de sus estados miembro. Entiende que la gobernanza es un instrumento necesario para promover el desarrollo territorial y la consecución de los objetivos de cohesión territorial y de cooperación territorial7. Claros ejemplos de ello son el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea presentado por la Comisión Europea en julio de 20018 y las estrategias de la Unión Europea para el desarrollo territorial del espacio comunitario en su conjunto, la Estrategia Territorial Europea (ETE) de 1999, la Agenda Territorial de la Unión Europea (ATE) de 2007 y la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 (ATE, 2020 de 2011, aprobadas todas en el marco de la cooperación intergubernamental a nivel europeo por los consejos informales de los ministros responsables en materia de ordenación del territorio9.

Al conectar la gobernanza con el principio de desarrollo sostenible, se han identificado (Institut Internacional de la Governabilitat de Catalunya –IIG–, 2002) ocho requisitos institucionales de la gobernanza para el desarrollo sostenible:

– La coordinación, cooperación y concertación intergubernamental, tanto en sentido vertical como horizontal.

– La fortaleza del capital social: relaciones de confianza mutua y de reciprocidad, sentimiento de pertenencia a una comunidad o territorio determinado.

– La cultura política participativa: estímulo de la participación mediante la capacitación, partenariados y cooperación pública-privada.

– Coordinación entre políticas sectoriales (integración horizontal).

– La aplicación de instrumentos políticos innovadores: sustitución de la regulación directa del tipo de arriba-abajo y de cariz controlador por la aplicación de instrumentos motivadores de información, de educación, económicos, etc.).

– La disponibilidad de información de calidad y de conocimientos adecuados.

– El cambio en la cultura administrativa y en la calidad burocrática de la acción política.

– La cultura de sostenibilidad: implantación y consolidación de los valores del desarrollo sostenible como reglas permanentes de estilo de vida (actitudes y comportamientos) y decisiones para el conjunto de actores de la sociedad.

Entre estos ocho requisitos institucionales de una gobernanza para el desarrollo sostenible del territorio, tienen un papel central la coordinación, cooperación y concertación intergubernamental y la fortaleza del capital social.

La coordinación, cooperación y concertación intergubernamental son de máxima relevancia. En primer lugar, conectan directamente con la ordenación del territorio, que tiene el carácter de una política horizontal-plurisectorial y en la que se incardina la planificación territorial metropolitana objeto del presente libro. Por tanto, esta política requiere, más que las políticas públicas sectoriales, un especial esfuerzo de coordinación, cooperación y concertación (diálogo para generar consensos y pactos).

En segundo lugar, estos tres requisitos son una conditio sine qua non para garantizar la eficacia de las políticas públicas en el contexto de Estados que, como Alemania y España, se caracterizan por un alto grado de descentralización política y, a su vez, están integrados en la Unión Europea. La existencia de un contexto de gobierno multinivel (multilevel governance), compuesto por cuatro diferentes niveles de decisión política (Unión Europea, Estado, CC. AA. Länder/regiones/Kantone y corporaciones locales), requiere para la formulación e implementación de las políticas públicas eficientes mecanismos de coordinación y cooperación vertical (intergubernamental) y horizontal (interdepartamental). El reparto competencial establecido por el marco jurídico supone que en la mayoría de las materias ni el Estado ni las instituciones regionales ni los entes locales pueden abordar con sus políticas propias, de una manera completa o exclusiva, los problemas que se plantean en cada materia. Además, las problemáticas para tratar las políticas públicas tienen un carácter cada vez más transversal, es decir, no encajan bien en las divisiones clásicas sectoriales de la organización administrativa de un determinado nivel de gobierno, y también cortan los esquemas del reparto de las competencias entre diferentes niveles de gobierno. Por tanto, más y más se hacen necesarios planteamientos integrados y de coordinación y cooperación anclados en la gobernanza como nuevo paradigma de las políticas públicas.

Por otra parte, el capital social constituye, según el politólogo americano Putnam (1993a y 1993b), uno de los expertos más reconocidos en esta materia, un bien intangible que engloba las redes de interacción o cooperación entre actores públicos y privados sobre la base de una relación de confianza mutua. El papel del capital social es fundamental para que estas redes nazcan, funcionen y permanezcan. Además, los expertos en desarrollo regional y también instituciones como la Comisión Europea y el Banco Mundial señalan que el capital social es, junto con la calidad del capital territorial (capítulo 1.4.1) y el capital humano, uno de los factores decisivos para la competitividad y la iniciación y consolidación de procesos exitosos de desarrollo económico y social a nivel nacional, regional o local.

3.2. Características de una buena gobernanza metropolitana

Todos los elementos centrales de la gobernanza señalados anteriormente en la reflexión conceptual-descriptiva sobre la gobernanza en general constituyen, desde la perspectiva normativa –fortalecimiento de la cultura de cooperación, consecución de un desarrollo sostenible, mejora de la coherencia territorial e incremento del capital social como principios rectores u objetivos que hay que lograr–, características de una buena gobernanza a cualquier escala y, por tanto, también a nivel metropolitano.

Así lo pone de manifiesto el entendimiento del concepto de gobernanza metropolitana de Christian Lefèvre (2010: 138), uno de los mayores expertos a nivel mundial en el estudio comparado de la gobernanza metropolitana.

La noción de gobernanza que surgió a principios de los años noventa en Europa (Legalès, 1995) ilustra bien esta nueva forma de hacer política y de producir políticas públicas que consiste en la articulación de formas no jerárquicas de relaciones de poder, y se interesa también por los instrumentos y dispositivos de producción de una acción colectiva compartida, consensuada. Por lo que aquí interesa, estas nuevas formas de acción, por un lado, implican a los actores políticos mismos y ante todo a los Gobiernos locales que conforman la metrópolis y tratan de alcanzar el consenso político entre las instituciones locales; y, por otro, la acción se apoya en las relaciones entre los actores políticos y la sociedad civil, esto es, en los marcos cognitivos y las modalidades necesarias para forjar alianzas entre estas dos esferas a fin de producir la acción colectiva que permita el gobierno de las metrópolis.

En su aproximación al concepto de la gobernanza, hace referencia a varios de los elementos comentados y añade, como elemento importante, que una buena gobernanza metropolitana ha de contar con la sociedad civil.

Una definición explícitamente referida a la buena gobernanza y centrada en el desarrollo de las áreas urbanas la ofrece el Centro de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (UBHCS. Define la buena gobernanza (good governance) como «la respuesta eficiente y efectiva a los problemas urbanos por Gobiernos locales que rinden cuentas y trabajan en cooperación (partnership) con la sociedad civil». Como principios clave de la buena gobernanza urbana se destacan: la sostenibilidad; la subsidiariedad; la equidad; la eficiencia; la transparencia y la evaluación (rendir cuentas, accountability); el compromiso cívico y la ciudadanía, y la seguridad (ESPON, 2004: 13-14).

Por su parte, pueden entenderse como características de una buena gobernanza metropolitana los doce principios rectores que recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2000) para la gobernanza metropolitana, que se recogen en el cuadro 1.

3.3. Tipos de gobernanza metropolitana y posibles modelos para su organización

¿Qué posibles soluciones ofrece la gobernanza metropolitana para resolver lo que constituye el problema estructural más grave de la gobernabilidad metropolitana: la incongruencia entre el ámbito funcional metropolitano y el espacio configurado por el mapa de las delimitaciones político-administrativos tradicionales? ¿Cómo se puede lograr, por medio de la gobernanza metropolitana, la coherencia entre el espacio funcional metropolitano y el espacio de la decisión político-administrativa?

La respuesta no es única, pues las prácticas de la gobernanza metropolitana existentes en el mundo reflejan la existencia de varias respuestas diferentes. Está estrechamente relacionada con los tipos de gobernanza y los posibles modelos para su organización que se quieren aplicar, con lo que la decisión a este respecto depende de las posiciones teóricas e ideológicas que se adopten y defiendan para resolver la problemática institucional de la cuestión metropolitana.

En cuanto a los tipos de gobernanza metropolitana, se suele diferenciar entre estructuras duras (hard governance) y estructuras blandas (soft governance) de la gobernanza (Hesse, 2005). En el mismo sentido, otros expertos (Lowndes, 2005) distinguen los elementos estructurales (institutional hardware) de los relativos a prácticas y actitudes de los actores (institutional software). Mediante ambos tipos de gobernanza metropolitana, se busca aproximar lo más posible el espacio de la decisión política, de la gestión administrativa de determinados servicios o de la cooperación intermunicipal al ámbito funcional metropolitano.

Las estructuras duras se refieren a la institución responsable de la gobernanza metropolitana. Esta institución se concibe como una institución estable, dotada de competencias y recursos financieros propios y con capacidad de aprobar decisiones jurídicamente vinculantes en un conjunto de tareas con naturaleza de continuidad (planificación territorial, transporte público, por ejemplo), que son de su responsabilidad y que precisan una ejecución efectiva. Las estructuras duras de la gobernanza se rigen por el derecho público, de manera que los entes metropolitanos nacen por ley y la cooperación intermunicipal, mediante estos entes, es de carácter obligatorio.

Las estructuras duras de la gobernanza se refieren al núcleo esencial institucional de las áreas metropolitanas, es decir, sus órganos y su aparato administrativo, que se rigen por el derecho público y que tienen como una de sus características clave su estabilidad en el tiempo. En la órbita de estas estructuras duras, se encuentran los instrumentos de acción (agencias, organismos, consorcios y empresas con participación del ente metropolitano), que usan las instituciones responsables de la gobernanza metropolitana para el cumplimiento de sus tareas y que se suelen regir por el derecho mercantil y el derecho de sociedades o, en el caso de los consorcios, el derecho público, con lo que éstos constituyen una cooperación de entidades públicas con sujetos de derecho privado.

Los posibles modelos de organización de las estructuras duras de la gobernanza metropolitana pueden ser siete, siguiendo (con algunas adaptaciones propias) las clasificaciones del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB, revista PAPERS, 50, 2009) y otros autores (Ruiz i Almar, 2010: 145; Toscano, 2010: 76-79):

1) Gobiernos locales con competencias metropolitanas.

2) Entidades específicas y agencias o empresas sectoriales (entes metropolitanos monofuncionales).

En este caso ocurre con frecuencia que el establecimiento de la coherencia entre el espacio funcional metropolitano y el espacio de la gestión administrativa se traduce, de hecho, en una coherencia respecto a ámbitos funcionales de extensión geográfica distinta, en función de la materia (transporte, agua, residuos, por ejemplo) atendida por el ente metropolitano competente.